Histoire de l'écologie microbienne, objet d'étude et applications

La écologie microbienne est une discipline de la microbiologie environnementale qui découle de l'application de principes écologiques à la microbiologie (Mikros: petit, biographie: durée de vie, logos: étude).

Cette discipline étudie la diversité des microorganismes (organismes unicellulaires microscopiques de 1 à 30 µm), les relations entre eux avec le reste des êtres vivants et avec l'environnement.

Étant donné que les micro-organismes représentent la plus grande biomasse terrestre, leurs activités et fonctions écologiques affectent profondément tous les écosystèmes..

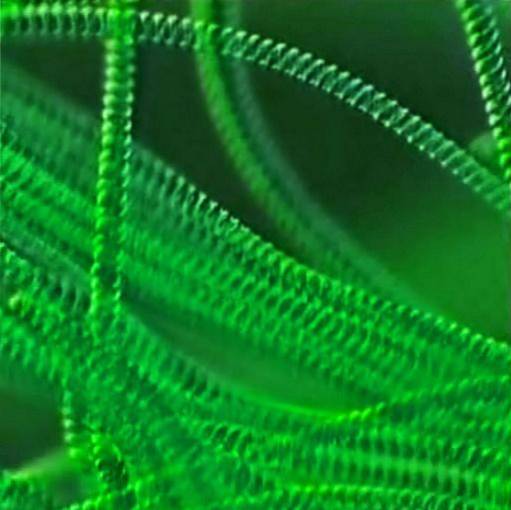

L'activité photosynthétique précoce des cyanobactéries et l'accumulation d'oxygène qui en résulte (Odeux) dans l'atmosphère primitive, représente l'un des exemples les plus clairs de l'influence microbienne dans l'histoire évolutive de la vie sur la planète Terre.

Ceci, étant donné que la présence d'oxygène dans l'atmosphère, a permis l'apparition et l'évolution de toutes les formes de vie aérobies existantes..

Les micro-organismes maintiennent une activité continue et essentielle à la vie sur Terre. Les mécanismes qui maintiennent la diversité microbienne de la biosphère sont à la base de la dynamique des écosystèmes terrestres, aquatiques et aériens..

Compte tenu de son importance, la possible extinction des communautés microbiennes (en raison de la contamination de leurs habitats par des substances toxiques industrielles), entraînerait la disparition d'écosystèmes dépendants de leurs fonctions..

Index des articles

- 1 Histoire de l'écologie microbienne

- 1.1 Principes d'écologie

- 1.2 Microbiologie

- 1.3 Écologie microbienne

- 2 Méthodes en écologie microbienne

- 3 sous-disciplines

- 4 zones d'étude

- 5 applications

- 6 Références

Histoire de l'écologie microbienne

Principes d'écologie

Dans la première moitié du 20e siècle, les principes de l'écologie générale ont été développés, en considérant l'étude des plantes et des animaux «supérieurs» dans leur milieu naturel..

Les microorganismes et leurs fonctions écosystémiques ont alors été ignorés, malgré leur grande importance dans l'histoire écologique de la planète, à la fois parce qu'ils représentent la plus grande biomasse terrestre et parce qu'ils sont les organismes les plus anciens de l'histoire évolutive de la vie sur Terre..

À cette époque, seuls les micro-organismes étaient considérés comme des dégradants, des minéralisateurs de la matière organique et des intermédiaires dans certains cycles de nutriments..

Microbiologie

On considère que les scientifiques Louis Pasteur et Robert Koch ont fondé la discipline de la microbiologie, en développant la technique de culture microbienne axénique, qui contient un seul type de cellule, descendant d'une seule cellule.

Cependant, dans les cultures axéniques, les interactions entre les populations microbiennes n'ont pas pu être étudiées. Il était nécessaire de développer des méthodes permettant d'étudier les interactions biologiques microbiennes dans leurs habitats naturels (essence des relations écologiques).

Les premiers microbiologistes à examiner les interactions entre micro-organismes, dans le sol et les interactions avec les plantes, ont été Sergéi Winogradsky et Martinus Beijerinck, tandis que la majorité s'est concentrée sur l'étude des cultures axéniques de micro-organismes liées à des maladies ou à des processus de fermentation d'intérêt commercial..

Winogradsky et Beijerinck ont étudié en particulier les biotransformations microbiennes des composés inorganiques de l'azote et du soufre dans le sol..

Écologie microbienne

Au début des années 1960, à l'ère du souci de la qualité de l'environnement et de l'impact polluant des activités industrielles, l'écologie microbienne est devenue une discipline. Le scientifique américain Thomas D. Brock, fut le premier auteur d'un texte sur le sujet en 1966.

Cependant, c'est à la fin des années 1970 que l'écologie microbienne a été consolidée en tant que domaine spécialisé multidisciplinaire, car elle dépend d'autres branches scientifiques, telles que l'écologie, la biologie cellulaire et moléculaire, la biogéochimie, entre autres..

Le développement de l'écologie microbienne est étroitement lié aux avancées méthodologiques qui permettent d'étudier les interactions entre les microorganismes et les facteurs biotiques et abiotiques dans leur environnement..

Dans les années 1990, des techniques de biologie moléculaire ont été intégrées à l'étude, notamment in situ d'écologie microbienne, offrant la possibilité d'explorer la vaste biodiversité existant dans le monde microbien et aussi de connaître ses activités métaboliques dans des environnements soumis à des conditions extrêmes.

Par la suite, la technologie de l'ADN recombinant a permis des progrès importants dans l'élimination des polluants environnementaux, ainsi que dans la lutte contre les ravageurs commercialement importants..

Méthodes en écologie microbienne

Parmi les méthodes qui ont permis l'étude in situ des micro-organismes et de leur activité métabolique, sont:

- Microscopie laser confocale.

- Des outils moléculaires tels que des sondes génétiques fluorescentes, qui ont permis l'étude de communautés microbiennes complexes.

- Réaction en chaîne par polymérase (PCR).

- Marqueurs radioactifs et analyses chimiques, qui permettent, entre autres, de mesurer l'activité métabolique microbienne.

Sous-disciplines

L'écologie microbienne est généralement divisée en sous-disciplines, telles que:

- L'autoécologie ou l'écologie des populations génétiquement liées.

- L'écologie des écosystèmes microbiens, qui étudie les communautés microbiennes dans un écosystème particulier (terrestre, aérien ou aquatique).

- L'écologie biogéochimique microbienne, qui étudie les processus biogéochimiques.

- Écologie des relations hôte-micro-organisme.

- Écologie microbienne appliquée aux problèmes de pollution de l'environnement et à la restauration de l'équilibre écologique dans les systèmes intervenus.

Zones d'étude

Parmi les domaines d'étude de l'écologie microbienne figurent:

- L'évolution microbienne et sa diversité physiologique, en considérant les trois domaines de la vie; Bactéries, Archea et Eucaria.

- Reconstruction des relations phylogénétiques microbiennes.

- Mesures quantitatives du nombre, de la biomasse et de l'activité des micro-organismes dans leur environnement (y compris ceux non cultivables).

- Interactions positives et négatives au sein d'une population microbienne.

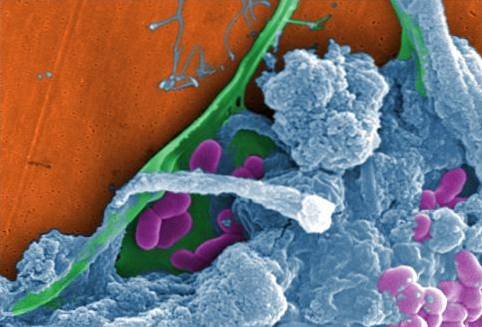

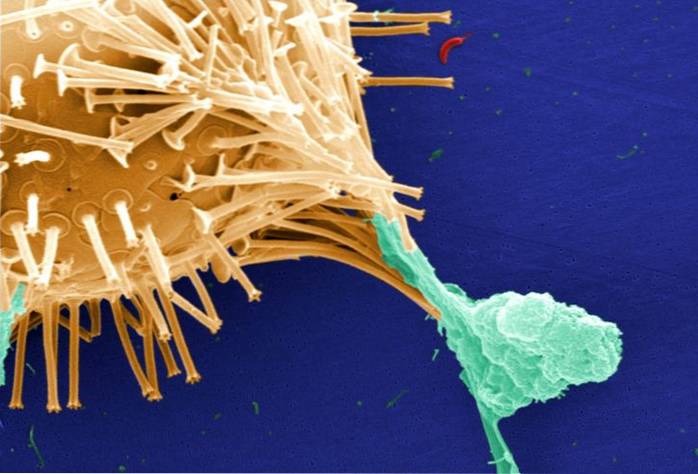

- Interactions entre différentes populations microbiennes (neutralisme, commensalisme, synergisme, mutualisme, compétition, amensalisme, parasitisme et prédation).

- Interactions entre micro-organismes et plantes: dans la rhizosphère (avec les micro-organismes fixateurs d'azote et les champignons mycorhiziens), et dans les structures aériennes des plantes.

- Phytopathogènes; bactérien, fongique et viral.

- Interactions entre microorganismes et animaux (symbiose intestinale mutualiste et commensale, prédation, entre autres).

- La composition, le fonctionnement et les processus de succession dans les communautés microbiennes.

- Adaptations microbiennes aux conditions environnementales extrêmes (étude des microorganismes extrémophiles).

- Les types d'habitats microbiens (atmosphère-écosphère, hydro-écosphère, litho-écosphère et habitats extrêmes).

- Cycles biogéochimiques influencés par les communautés microbiennes (cycles du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du soufre, du phosphore, du fer, entre autres).

- Diverses applications biotechnologiques dans les problèmes environnementaux et d'intérêt économique.

Applications

Les micro-organismes sont essentiels dans les processus mondiaux qui permettent le maintien de la santé environnementale et humaine. De plus, ils servent de modèle dans l'étude de nombreuses interactions de population (par exemple, la prédation).

La compréhension de l'écologie fondamentale des micro-organismes et de leurs effets sur l'environnement a permis d'identifier les capacités métaboliques biotechnologiques applicables à différents domaines d'intérêt économique. Certains de ces domaines sont mentionnés ci-dessous:

- Contrôle de la biodétérioration par des biofilms corrosifs de structures métalliques (telles que pipelines, conteneurs de déchets radioactifs, entre autres).

- Lutte contre les ravageurs et les agents pathogènes.

- Restauration des sols agricoles dégradés par la surexploitation.

- Biotraitement des déchets solides dans le compostage et les décharges.

- Biotraitement des effluents, à travers des systèmes de traitement des eaux usées (par exemple, à l'aide de biofilms immobilisés).

- Bioremédiation des sols et des eaux contaminés par des substances inorganiques (comme les métaux lourds) ou des xénobiotiques (produits synthétiques toxiques, non générés par des processus de biosynthèse naturels). Ces composés xénobiotiques comprennent les halocarbures, les nitroaromatiques, les biphényles polychlorés, les dioxines, les alkylbenzylsulfonates, les hydrocarbures pétroliers et les pesticides..

- Biorécupération de minéraux par biolixiviation (par exemple, or et cuivre).

- Production de biocarburants (éthanol, méthane, entre autres hydrocarbures) et de biomasse microbienne.

Les références

- Kim, M-B. (2008). Progrès en microbiologie environnementale. Myung-Bo Kim Editor. pp 275.

- Madigan, M. T., Martinko, J. M., Bender, K.S., Buckley, D. H. Stahl, D. A. et Brock, T. (2015). Brock biologie des micro-organismes. 14 éd. Benjamin Cummings. pp 1041.

- Madsen, E. L. (2008). Microbiologie environnementale: des génomes à la biogéochimie. Wiley-Blackwell. pp 490.

- McKinney, R. E. (2004). Microbiologie du contrôle de la pollution de l'environnement. M. Dekker. pp 453.

- Prescott, L. M. (2002). Microbiologie. Cinquième édition, McGraw-Hill Science / Engineering / Math. pp 1147.

- Van den Burg, B. (2003). Extrémophiles comme source de nouvelles enzymes. Opinion actuelle en microbiologie, 6 (3), 213-218. doi: 10.1016 / s1369-5274 (03) 00060-2.

- Wilson, S. C. et Jones, K. C. (1993). Bioremédiation des sols contaminés par les hydrocarbures aromatiques polynucléaires (HAP): une revue. Pollution environnementale, 81 (3), 229-249. doi: 10.1016 / 0269-7491 (93) 90206-4.

Personne n'a encore commenté ce post.