Caractéristiques, structure, fonctions, types des lymphocytes B

Les Lymphocytes B, ou les cellules B, appartiennent au groupe des leucocytes qui participent au système de réponse immunitaire humorale. Ils se caractérisent par la production d'anticorps, qui reconnaissent et attaquent les molécules spécifiques pour lesquelles ils sont conçus.

Des lymphocytes ont été découverts dans les années 1950 et l'existence de deux types différents (T et B) a été démontrée par David Glick lors de l'étude du système immunitaire de la volaille. Cependant, la caractérisation des cellules B a été réalisée entre le milieu des années 60 et le début des années 70..

Les anticorps produits par les lymphocytes B fonctionnent comme des effecteurs du système immunitaire humoral, puisqu'ils participent à la neutralisation des antigènes ou facilitent leur élimination par d'autres cellules qui collaborent avec ledit système..

Il existe cinq classes principales d'anticorps, qui sont des protéines sanguines appelées immunoglobulines. Cependant, l'anticorps le plus abondant est appelé IgG et représente plus de 70% des immunoglobulines sécrétées dans le sérum..

Index des articles

- 1 Caractéristiques et structure

- 1.1 Développement

- 2 fonctions

- 3 types

- 3.1 Cellules effectrices B

- 3.2 Cellules de mémoire B

- 4 Activation

- 5 Maturation

- 6 anticorps

- 6.1 - Structure

- 6.2 - Types d'anticorps

- 7 Références

Caractéristiques et structure

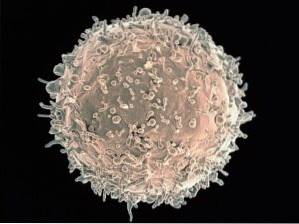

Les lymphocytes sont de petites cellules de 8 à 10 microns de diamètre. Ils ont de gros noyaux avec un ADN abondant sous forme d'hétérochromatine. Ils n'ont pas d'organites spécialisés et de mitochondries, les ribosomes et les lysosomes sont dans un petit espace restant entre la membrane cellulaire et le noyau.

Les cellules B, ainsi que les lymphocytes T et autres cellules hématopoïétiques, proviennent de la moelle osseuse. Lorsqu'ils se sont à peine «engagés» dans la lignée lymphoïde, ils n'expriment pas encore de récepteurs de surface antigéniques, ils ne peuvent donc répondre à aucun antigène..

L'expression des récepteurs membranaires se produit au cours de la maturation et c'est alors qu'ils sont susceptibles d'être stimulés par certains antigènes, ce qui induit leur différenciation ultérieure..

Une fois matures, ces cellules sont libérées dans la circulation sanguine, où elles représentent la seule population cellulaire capable de synthétiser et de sécréter des anticorps..

Cependant, la reconnaissance de l'antigène, ainsi que la plupart des événements qui se produisent immédiatement après, ne se produisent pas dans la circulation, mais dans les organes lymphoïdes «secondaires» tels que la rate, les ganglions lymphatiques, l'appendice, les amygdales et les amygdales. Plaques de Peyer.

Développement

Les lymphocytes B proviennent d'un précurseur partagé entre les cellules T, les cellules tueuses naturelles (NK) et certaines cellules dendritiques. Au fur et à mesure de leur développement, ces cellules migrent vers différents sites de la moelle osseuse et leur survie dépend de facteurs solubles spécifiques..

Le processus de différenciation ou de développement commence par le réarrangement des gènes qui codent pour les chaînes lourdes et légères des anticorps qui seront produits plus tard..

Caractéristiques

Les lymphocytes B ont une fonction très particulière en ce qui concerne le système de défense, car leurs fonctions sont évidentes lorsque les récepteurs à leur surface (anticorps) entrent en contact avec des antigènes de sources «invasives» ou «dangereuses» dont on reconnaît l'étrange.

La interacción receptor de membrana-antígeno desencadena una respuesta de activación en los linfocitos B, de manera tal que estas células proliferan y se diferencian en las células efectoras o plasmáticas, capaces de secretar al torrente sanguíneo más anticuerpos como el que reconoció el antígeno que disparó la réponse.

Les anticorps, dans le cas de la réponse immunitaire humorale, jouent le rôle d'effecteurs, et les antigènes qui sont «marqués» ou «neutralisés» par eux peuvent être éliminés de différentes manières:

- Les anticorps peuvent se lier à diverses molécules d'antigène, formant des agrégats reconnus par les cellules phagocytaires.

- Les antigènes présents sur la membrane d'un microorganisme envahisseur peuvent être reconnus par des anticorps, qui activent ce que l'on appelle le «système du complément». Ce système réalise la lyse du microorganisme envahisseur.

- Dans le cas des antigènes qui sont des toxines ou des particules virales, les anticorps spécifiquement sécrétés contre ces molécules peuvent s'y lier, les enrober et empêcher leur interaction avec d'autres composants cellulaires de l'hôte..

Les deux dernières décennies ont vu de nombreuses investigations liées au système immunitaire et ont permis d'élucider des fonctions supplémentaires des cellules B. Ces fonctions comprennent la présentation d'antigènes, la production de cytokines et une capacité «suppressive» déterminée par la sécrétion d'interleukine IL-10.

Les types

Les lymphocytes B peuvent être divisés en deux groupes fonctionnels: les lymphocytes B effecteurs ou les lymphocytes B plasmatiques et les lymphocytes B à mémoire..

Cellules effectrices B

Les plasmocytes effecteurs ou lymphocytes B sont les cellules productrices d'anticorps qui circulent dans le plasma sanguin. Ils sont capables de produire et de libérer des anticorps dans la circulation sanguine, mais ils ont un faible nombre de ces récepteurs antigéniques associés à leurs membranes plasmiques..

Ces cellules produisent un grand nombre de molécules d'anticorps sur des périodes de temps relativement courtes. Il a été constaté qu'un lymphocyte effecteur B peut produire des centaines de milliers d'anticorps par seconde.

Cellules de mémoire B

Les lymphocytes mémoire ont une demi-vie plus longue que les cellules effectrices et, comme ce sont des clones d'une cellule B qui a été activée par la présence d'un antigène, ils expriment les mêmes récepteurs ou anticorps que la cellule qui leur a donné origine.

Activation

L'activation des lymphocytes B se produit après la liaison d'une molécule d'antigène à des immunoglobulines (anticorps) liées à la membrane des cellules B..

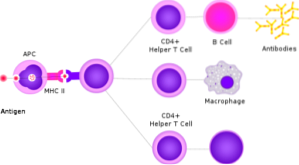

L'interaction antigène-anticorps peut déclencher deux réponses: (1) l'anticorps (récepteur membranaire) peut émettre des signaux biochimiques internes qui déclenchent le processus d'activation des lymphocytes ou (2) l'antigène peut être internalisé.

L'internalisation de l'antigène dans les vésicules endosomales conduit à son traitement enzymatique (s'il s'agit d'un antigène protéique), où les peptides résultants sont «présentés» à la surface de la cellule B avec l'intention d'être reconnus par un lymphocyte T auxiliaire..

Les lymphocytes T auxiliaires remplissent les fonctions de sécrétion de cytokines solubles qui modulent l'expression et la sécrétion d'anticorps dans la circulation sanguine..

Maturation

Contrairement à ce qui se passe chez les oiseaux, les lymphocytes B de mammifères mûrissent à l'intérieur de la moelle osseuse, ce qui signifie que lorsqu'ils quittent cet endroit, ils expriment des récepteurs membranaires spécifiques pour la liaison d'antigènes ou d'anticorps membranaires..

Au cours de ce processus, d'autres cellules sont responsables de la sécrétion de certains facteurs qui permettent la différenciation et la maturation des lymphocytes B, comme l'interféron gamma (IFN-γ)..

Ce sont les anticorps membranaires qui se trouvent à la surface des cellules B qui déterminent la spécificité antigénique de chacun. Lorsque ceux-ci mûrissent dans la moelle osseuse, la spécificité est définie par des réarrangements aléatoires des segments du gène qui code la molécule d'anticorps..

Lorsqu'ils sont complètement matures, les cellules B n'ont chacune que deux gènes fonctionnels qui codent pour les chaînes lourdes et légères d'un anticorps spécifique..

Désormais, tous les anticorps produits par une cellule mature et sa progéniture ont la même spécificité antigénique, c'est-à-dire qu'ils sont engagés dans une lignée antigénique (ils produisent le même anticorps)..

Etant donné que le réarrangement génétique que subissent les lymphocytes B au fur et à mesure de leur maturation est aléatoire, on estime que chaque cellule résultant de ce processus exprime un anticorps unique, générant ainsi plus de 10 millions de cellules qui expriment des anticorps contre différents antigènes..

Au cours du processus de maturation, les lymphocytes B qui reconnaissent les composants extracellulaires ou membranaires de l'organisme qui les produit sont éliminés de manière sélective, garantissant ainsi que les populations d '«auto-anticorps» ne se propagent pas..

Anticorps

Les anticorps représentent l'une des trois classes de molécules capables de reconnaître les antigènes, les deux autres étant des molécules de récepteur des lymphocytes T (TCR). Récepteurs de cellules T) et les protéines du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) Complexe majeur d'histocompatibilité).

Contrairement aux TCR et aux CMH, les anticorps ont une plus grande spécificité antigénique, leur affinité pour les antigènes est beaucoup plus élevée et ils ont été mieux étudiés (grâce à leur purification facile)..

Les anticorps peuvent être à la surface des cellules B ou sur la membrane du réticulum endoplasmique. Ils se trouvent généralement dans le plasma sanguin, mais peuvent également être dans le liquide interstitiel de certains tissus.

- Structure

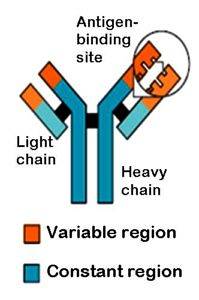

Il existe des molécules d'anticorps de classes différentes, cependant, ce sont toutes des glycoprotéines composées de deux chaînes polypeptidiques lourdes et de deux chaînes polypeptidiques légères qui constituent des paires identiques et qui sont liées entre elles par des ponts disulfure..

Entre les chaînes légères et lourdes se forme une sorte de "fente" qui correspond au site de liaison de l'anticorps avec l'antigène. Chaque chaîne légère d'une immunoglobuline pèse environ 24 kDa et chaque chaîne lourde entre 55 ou 70 kDa. Les chaînes légères se lient chacune à une chaîne lourde et les chaînes lourdes se lient également les unes aux autres.

Structurellement parlant, un anticorps peut être divisé en deux «parties»: l'une responsable de la reconnaissance de l'antigène (région N-terminale) et l'autre des fonctions biologiques (région C-terminale). La première est connue sous le nom de région variable, tandis que la seconde est constante.

Certains auteurs décrivent les molécules d'anticorps comme des glycoprotéines en forme de «Y», grâce à la structure de l'espace en contact avec l'antigène qui se forme entre les deux chaînes..

- Types d'anticorps

Les chaînes légères des anticorps sont appelées «kappa» et «lambda» (κ et λ), mais il existe 5 types différents de chaînes lourdes, qui confèrent une identité à chaque isotype d'anticorps.

Cinq isotypes d'immunoglobulines ont été définis, caractérisés par la présence des chaînes lourdes γ, µ, α, δ et ε. Ce sont respectivement les IgG, IgM, IgA, IgD et IgE. Les IgG et IgA peuvent, à leur tour, être subdivisées en d'autres sous-types appelés IgA1, IgA2, IgG1, IgG2a, IgG2b et IgG3.

Immunoglobuline G

Il s'agit de l'anticorps le plus abondant de tous (plus de 70% du total), certains auteurs le désignent donc comme le seul anticorps présent dans le sérum sanguin..

Les IgG ont des chaînes lourdes identifiées par la lettre «γ» qui pèsent entre 146 et 165 kDa en poids moléculaire. Ils sont sécrétés sous forme de monomères et se trouvent à une concentration de 0,5 à 10 mg / mL.

La demi-vie de ces cellules varie de 7 à 23 jours et elles ont des fonctions dans la neutralisation des bactéries et des virus, en outre, elles assurent la médiation de la cytotoxicité dépendante des anticorps.

Immunoglobuline M

L'IgM se trouve sous forme de pentamère, c'est-à-dire sous forme de complexe composé de cinq portions protéiques identiques, chacune avec ses deux chaînes légères et deux chaînes lourdes.

Comme mentionné, la chaîne lourde de ces anticorps est appelée μ; il a un poids moléculaire de 970 kDa et se trouve dans le sérum à une concentration approximative de 1,5 mg / mL, avec une demi-vie comprise entre 5 et 10 jours.

Participe à la neutralisation des toxines d'origine bactérienne et à l '«opsonisation» de ces microorganismes.

Immunoglobuline A

Les IgA sont des anticorps monomères et parfois dimères. Leurs chaînes lourdes sont désignées par la lettre grecque «α» et ont un poids moléculaire de 160 kDa. Leur demi-vie ne dépasse pas 6 jours et ils se retrouvent dans le sérum à une concentration de 0,5 à 0,3 mg / mL..

Comme les IgM, les IgA ont la capacité de neutraliser les antigènes bactériens. Ils ont également une activité antivirale et se sont révélés être des monomères dans les fluides corporels et des dimères sur les surfaces épithéliales..

Immunoglobuline D

Les IgD se trouvent également sous forme de monomères. Leurs chaînes lourdes ont un poids moléculaire d'environ 184 kDa et sont identifiées par la lettre grecque "δ". Leur concentration sérique est très faible (inférieure à 0,1 mg / mL) et leur demi-vie est de 3 jours..

Ces immunoglobulines peuvent être trouvées à la surface des cellules B matures et envoyer des signaux vers l'intérieur via une «queue» cytosolique..

Immunoglobuline E

Les chaînes lourdes d'IgE sont identifiées comme des chaînes «ε» et pèsent 188 kDa. Ces protéines sont également des monomères, ont une demi-vie inférieure à 3 jours et leur concentration dans le sérum est presque négligeable (inférieure à 0,0001)..

Les IgE jouent un rôle dans la liaison des mastocytes et des basophiles, elles interviennent également dans les réponses allergiques et les réponses contre les vers parasites.

Les références

- Hoffman, W., Lakkis, F. G., et Chalasani, G. (2015). Cellules B, anticorps et plus. Journal clinique de l'American Society of Nephrology, Onze, 1-18.

- Lebien, T. W., et Tedder, T. F. (2009). Lymphocytes B: comment ils se développent et fonctionnent. Du sang, 112(5), 1570-1580.

- Mauri, C. et Bosma, A. (2012). Fonction de régulation immunitaire des cellules B. Annu. Rév. Immunol., 30, 221-241.

- Melchers, F. et Andersson, J. (1984). Activation des cellules B: trois étapes et leurs variations. Cellule, 37, 715-720.

- Tarlinton, D. (2018). Les lymphocytes B toujours à l'avant-plan de l'immunologie. Nature Reviews Immunologie, 1-2.

- Walsh, E. R. et Bolland, S. (2014). Cellules B: développement, différenciation et régulation par le récepteur Fcy IIB dans la réponse immunitaire humorale. Dans Anticorps Fc: Lier l'immunité adaptative et innée (pp. 115-129).

Personne n'a encore commenté ce post.