Les 6 principaux facteurs affectant la solubilité

Les principaux facteurs affectant la solubilité Ce sont la polarité, l'effet ionique commun, la température, la pression, la nature du soluté et les facteurs mécaniques. La solubilité est la capacité d'un produit chimique solide, liquide ou gazeux (appelé soluté) à se dissoudre dans un solvant (généralement un liquide) et à former une solution..

La solubilité d'une substance dépend principalement du solvant utilisé, ainsi que de la température et de la pression. La solubilité d'une substance dans un solvant particulier est mesurée par la concentration de la solution saturée.

Une solution est considérée comme saturée lorsque l'ajout de soluté supplémentaire n'augmente plus la concentration de la solution..

Le degré de solubilité varie largement en fonction des substances, de infiniment soluble (complètement miscible), comme l'éthanol dans l'eau, à légèrement soluble, comme le chlorure d'argent dans l'eau. Le terme «insoluble» est souvent appliqué à des composés peu solubles (Boundless, S.F.).

Certaines substances sont solubles en toutes proportions avec un solvant donné, comme l'éthanol dans l'eau, cette propriété est connue sous le nom de miscibilité.

Dans diverses conditions, la solubilité à l'équilibre peut être dépassée pour donner une solution dite sursaturée (Solubility, S.F.).

Principaux facteurs affectant la solubilité

1- Polarité

Dans la plupart des cas, les solutés se dissolvent dans des solvants qui ont une polarité similaire. Les chimistes utilisent un aphorisme populaire pour décrire cette caractéristique des solutés et des solvants: "comme se dissout comme".

Les solutés non polaires ne se dissolvent pas dans les solvants polaires et vice versa (Éducation en ligne, S.F.).

2- Effet de l'ion commun

L'effet ionique commun est un terme qui décrit la diminution de la solubilité d'un composé ionique lorsqu'un sel contenant un ion qui existe déjà en équilibre chimique est ajouté au mélange..

Cet effet est mieux expliqué par le principe de Le Châtelier. Imaginez si le sulfate de calcium composé ionique légèrement soluble, CaSO4, est ajouté à l'eau. L'équation ionique nette pour l'équilibre chimique résultant est la suivante:

CaSO4 (s) ⇌Ca2 + (aq) + SO42− (aq)

Le sulfate de calcium est légèrement soluble. À l'équilibre, la majeure partie du calcium et du sulfate se présente sous forme solide de sulfate de calcium..

Supposons que le sulfate de cuivre composé ionique soluble (CuSO4) a été ajouté à la solution. Le sulfate de cuivre est soluble; Par conséquent, son seul effet majeur sur l'équation ionique nette est l'ajout de plus d'ions sulfate (SO4deux-).

CuSO4 (s) ⇌Cu2 + (aq) + SO42− (aq)

Des ions sulfate dissociés du sulfate de cuivre sont déjà présents (communs à) dans le mélange à partir de la légère dissociation du sulfate de calcium.

Par conséquent, cet ajout d'ions sulfate souligne l'équilibre précédemment établi.

Le principe de Le Chatelier dicte que la contrainte supplémentaire de ce côté du produit d'équilibre entraîne le déplacement de l'équilibre vers le côté des réactifs pour soulager cette nouvelle contrainte..

En raison du déplacement vers le côté réactif, la solubilité du sulfate de calcium légèrement soluble est encore réduite (Erica Tran, 2016).

3- Température

La température a un effet direct sur la solubilité. Pour la plupart des solides ioniques, l'augmentation de la température augmente la rapidité avec laquelle la solution peut être préparée.

À mesure que la température augmente, les particules du solide se déplacent plus rapidement, ce qui augmente les chances qu'elles interagissent avec plus de particules du solvant. Il en résulte une augmentation de la vitesse à laquelle une solution est produite..

La température peut également augmenter la quantité de soluté qui peut être dissoute dans un solvant. De manière générale, à mesure que la température augmente, plus de particules de soluté se dissolvent.

Par exemple, ajouter du sucre de table à l'eau est une méthode simple pour préparer une solution. Lorsque cette solution est chauffée et que du sucre est ajouté, on constate que de grandes quantités de sucre peuvent être ajoutées à mesure que la température continue d'augmenter..

La raison en est que lorsque la température augmente, les forces intermoléculaires peuvent se rompre plus facilement, ce qui permet d'attirer plus de particules de soluté vers les particules de solvant..

Il existe cependant d'autres exemples où l'augmentation de la température a très peu d'effet sur la quantité de soluté qui peut être dissoute..

Le sel de table est un bon exemple: vous pouvez dissoudre presque la même quantité de sel de table dans de l'eau glacée que dans de l'eau bouillante..

Pour tous les gaz, à mesure que la température augmente, la solubilité diminue. La théorie moléculaire cinétique peut être utilisée pour expliquer ce phénomène..

À mesure que la température augmente, les molécules de gaz se déplacent plus rapidement et peuvent s'échapper du liquide. La solubilité du gaz diminue alors.

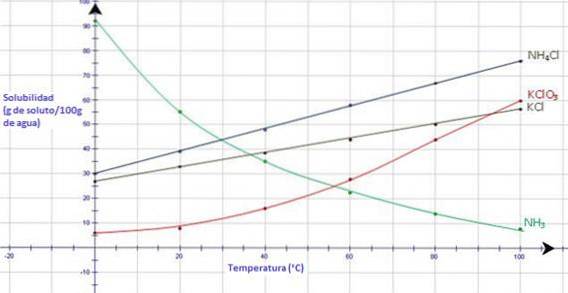

En regardant le graphique ci-dessous, le gaz ammoniac, NH3, montre une forte diminution de la solubilité lorsque la température augmente, tandis que tous les solides ioniques montrent une augmentation de la solubilité lorsque la température augmente (CK-12 Foundation, S.F.).

4- Pression

Le deuxième facteur, la pression, affecte la solubilité d'un gaz dans un liquide mais jamais d'un solide qui se dissout dans un liquide..

Lorsqu'une pression est appliquée à un gaz qui est au-dessus de la surface d'un solvant, le gaz se déplace dans le solvant et occupe certains des espaces entre les particules de solvant..

Un bon exemple est la soude gazeuse. Une pression est appliquée pour forcer les molécules de CO2 dans la soude. L'inverse est également vrai. Lorsque la pression du gaz diminue, la solubilité de ce gaz diminue également.

Lorsqu'une canette de soda est ouverte, la pression dans le soda baisse, de sorte que le gaz commence immédiatement à sortir de la solution.

Le dioxyde de carbone stocké dans la soude est libéré et vous pouvez voir le pétillement à la surface du liquide. Si vous laissez une canette de soda ouverte pendant un certain temps, vous remarquerez peut-être que la boisson devient plate en raison de la perte de dioxyde de carbone..

Ce facteur de pression de gaz est exprimé dans la loi de Henry. La loi de Henry stipule qu'à une température donnée, la solubilité d'un gaz dans un liquide est proportionnelle à la pression partielle du gaz au-dessus du liquide.

Un exemple de la loi de Henry se produit en plongée. Lorsqu'une personne plonge dans des eaux profondes, la pression augmente et davantage de gaz se dissolvent dans le sang.

En se levant d'une plongée en eau profonde, le plongeur doit retourner à la surface de l'eau à une vitesse très lente pour permettre à tous les gaz dissous de quitter le sang très lentement..

Si une personne monte trop vite, une urgence médicale peut survenir en raison de gaz quittant le sang trop rapidement (Papapodcasts, 2010).

5- Nature du soluté

La nature du soluté et du solvant et la présence d'autres composés chimiques dans la solution affectent la solubilité..

Par exemple, plus de sucre peut être dissous dans l'eau que de sel dans l'eau. Dans ce cas, on dit que le sucre est plus soluble.

L'éthanol dans l'eau est complètement soluble les uns avec les autres. Dans ce cas particulier, le solvant sera le composé trouvé en plus grande quantité.

La taille du soluté est également un facteur important. Plus les molécules de soluté sont grosses, plus leur poids moléculaire et leur taille sont élevés. Il est plus difficile pour les molécules de solvant d'entourer des molécules plus grosses.

Si tous les facteurs mentionnés ci-dessus sont exclus, on peut trouver une règle générale selon laquelle les particules plus grosses sont généralement moins solubles..

Si la pression et la température sont les mêmes qu'entre deux solutés de même polarité, celui avec des particules plus petites est généralement plus soluble (Facteurs affectant la solubilité, S.F.).

6- facteurs mécaniques

Contrairement à la vitesse de dissolution, qui dépend principalement de la température, la vitesse de recristallisation dépend de la concentration en soluté à la surface du réseau cristallin, qui est favorisée lorsqu'une solution est immobile..

Par conséquent, l'agitation de la solution empêche cette accumulation, maximisant la dissolution. (tipes de saturation, 2014).

Les références

- (S.F.). Solubilité. Récupéré de boundles.com.

- Fondation CK-12. (S.F.). Facteurs affectant la solubilité. Récupéré de ck12.org.

- Éduquer en ligne. (S.F.). Facteurs affectant la solubilité. Récupéré de solubilityofthings.com.

- Erica Tran, D. L. (28 novembre 2016). Solubilité et facteurs affectant la solubilité. Récupéré de chem.libretexts.org.

- Facteurs affectant la solubilité. (S.F.). Récupéré de sciencesource.pearsoncanada.ca.

- (2010, 1 mars). Facteurs affectant la solubilité Partie 4. Récupéré de youtube.com.

- Solubilité. (S.F.). Récupéré de chemed.chem.purdue.ed.

- pointe de saturation. (2014, 26 juin). Récupéré de chimie libretex.org.

Personne n'a encore commenté ce post.