Structure, fonctions, types des nocicepteurs

Les nocicepteurs, Aussi connus sous le nom de récepteurs de la douleur, ils sont définis comme des neurones répartis dans tout le corps qui sont particulièrement sensibles aux stimuli nocifs ou aux stimuli qui, s'ils se prolongent trop longtemps, sont nocifs..

Le physiologiste Sir Charles Sherrington, en 1906, fut le premier à introduire le concept de nocicepteur, et l'utilisa pour décrire les principaux neurones afférents responsables du traitement des informations de stimuli «menaçants» chez ses animaux de laboratoire..

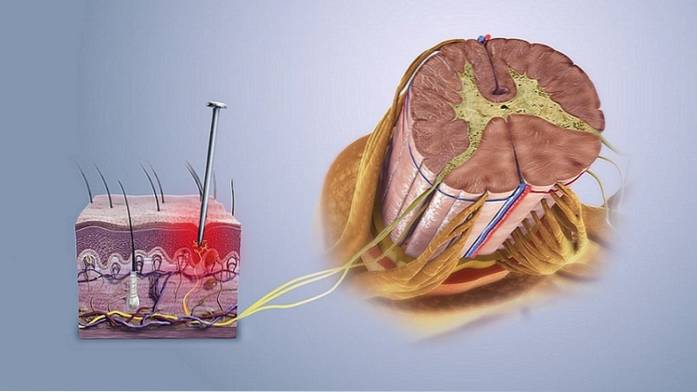

On sait aujourd'hui que ces «récepteurs» sont formés par les terminaisons nerveuses d'un ensemble de fibres nerveuses afférentes, myélinisées ou non, spécialisées dans la conduction de signaux «nocifs» des tissus somatiques et viscéraux vers la moelle épinière, qui en fait partie du système nerveux central.

Index des articles

- 1 Structure des nocicepteurs

- 2 Fonctions des nocicepteurs

- 3 Comment fonctionnent les nocicepteurs?

- 4 types de nocicepteurs

- 4.1 Classification en fonction de la vitesse de conduite

- 4.2 Classification selon le stimulus

- 5 Références

Structure des nocicepteurs

La estructura de los nociceptores consiste en un soma o cuerpo celular, localizado en ganglios periféricos o en alguna raíz de la médula espinal, desde el cual se emiten proyecciones distales y proximales hacia los tejidos que inervan, como si se tratase de las raíces de un arbre.

La membrane plasmique de la région terminale de chacune de ces projections contient des récepteurs membranaires et des canaux ioniques qui fonctionnent dans la traduction de signaux nocifs «entrants» en changements de potentiel membranaire, qui déclenchent la propagation des impulsions nerveuses sous forme de potentiels d'action.

La fonction principale de ces récepteurs est donc de percevoir des stimuli «nocifs» ou potentiellement nocifs dans différentes parties du corps et de transmettre l'information au système nerveux central, c'est-à-dire au cerveau et à la moelle épinière, déclenchant une réponse de sevrage..

Fonctions des nocicepteurs

Les nocicepteurs ou récepteurs de la douleur sont un groupe très hétérogène de récepteurs qui sont formés par les terminaisons nerveuses des neurones appartenant au système nerveux périphérique qui se spécialisent dans la réception de stimuli «nocifs» ou «dangereux»..

La fonction principale des nocicepteurs consiste en l'induction des réflexes dits nocifensifs ou nociceptifs, qui provoquent le «retrait» de la région du corps «lésée» ou activée par le stimulus nocif ou dangereux..

De même, ces récepteurs déclenchent l'action des réflexes moteurs nociceptifs et certaines réactions du système nerveux autonome liées à la douleur, telles que l'augmentation de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et de la respiration, etc..

Le fonctionnement de ces récepteurs, largement répandus dans tout notre corps, nous «alerte» sur des stimuli potentiellement dangereux, principalement à la surface de la peau. Ces stimuli comprennent la température, la pression mécanique et la présence de certaines substances chimiques..

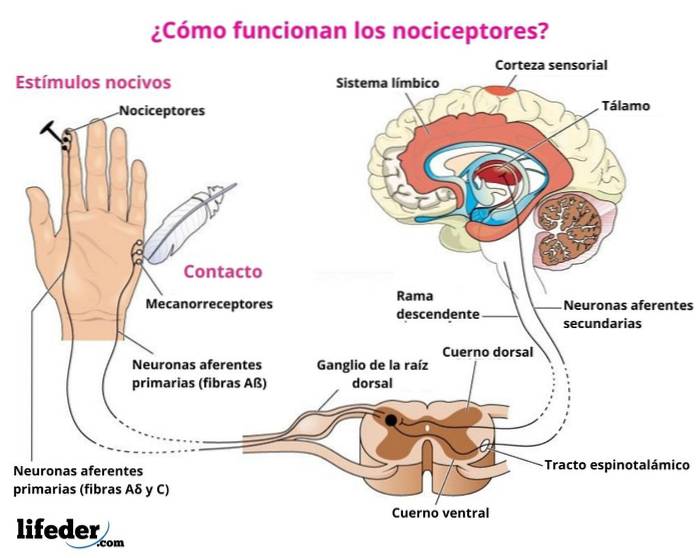

Comment fonctionnent les nocicepteurs?

Les nocicepteurs sont particulièrement abondants dans la peau, où ils peuvent percevoir les différents stimuli auxquels ils répondent.

La fonction de perception et de conduction de ces récepteurs dépend de la présence de certaines molécules dans la membrane plasmique des terminaisons axonales, parmi lesquelles figurent:

- Canaux ioniques.

- Récepteurs métabotropes couplés aux protéines G.

- Récepteurs des neurotrophines ou des cytokines.

Ces récepteurs membranaires sont responsables de la réception et de la transformation des informations provenant de stimuli externes ou internes en potentiels d'action, c'est-à-dire en «ondes» rapides de dépolarisation de la membrane plasmique, qui se traduisent dans ces cellules par des impulsions nerveuses..

Cependant, il est important de préciser que la réponse nerveuse à ces stimuli ne dépend pas uniquement des informations collectées et transportées par les nocicepteurs, car la perception de la douleur dépend également d'autres éléments nerveux supérieurs, à savoir le système nerveux central, car il a aussi des éléments conscients.

Types de nocicepteurs

Classification selon la vitesse de conduite

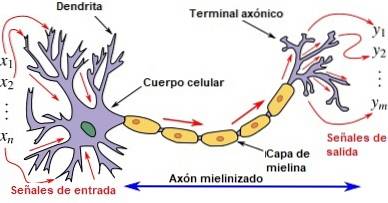

Les nocicepteurs peuvent être classés selon la vitesse à laquelle ils transmettent les informations sensorielles au système nerveux central et cette vitesse dépend des caractéristiques des axones qui forment les fibres nerveuses de ces récepteurs. Il existe des axones de type A et de type C:

- Axones de type A: ils forment les fibres nerveuses «myélinisées», car ils sont recouverts d'une couche protectrice ou d'un revêtement appelé myéline, qui permet la conduction rapide des impulsions nerveuses, c'est-à-dire des potentiels d'action.

- Axones de type C: ils comportent des fibres nerveuses «non myélinisées», car ce sont des axones nus, dépourvus de la couche de myéline caractéristique des axones de type A. La transmission de l'influx nerveux à travers les nerfs formés par ces axones est plus lente qu'avec le type A. De nombreux auteurs les décrivent comme axones de petit diamètre.

La plupart des nocicepteurs sont formés par des fibres de type C, dont la vitesse de conduction est estimée entre 0,4 et 1,4 mètre par seconde. Les axones Nociceptor avec des axones de type A, par contre, ont des vitesses variables entre 5 et 30 mètres par seconde, ils sont donc considérablement "plus rapides".

Classification selon le stimulus

De plus, les nocicepteurs peuvent être classés selon le type de stimulus auquel ils répondent, pour lequel les classes suivantes sont connues:

- Nocicepteurs thermiques: ceux qui réagissent aux températures extrêmes, chaudes ou froides. C'est ce qui nous permet de réaliser, par exemple, que nous sommes très proches d'un pot chaud, stimulant notre système nerveux pour déclencher un réflexe de sevrage.

- Nocicepteurs mécaniques: qui répondent à des stimuli liés à une pression mécanique ou à un étirement excessif des muscles, par exemple. Il existe un grand nombre de ces nocicepteurs constitués de fibres avec des axones de type A..

- Nocicepteurs chimiques: ceux qui répondent à certaines molécules chimiques qui sont libérées lorsqu'un tissu est endommagé pour différentes raisons, ainsi que des produits chimiques appliqués de manière exogène.

- Nocicepteurs silencieux: ce sont les nocicepteurs qui doivent être activés par les signaux correspondant à l'inflammation des tissus avant de pouvoir répondre à tout stimulus, qu'il soit mécanique, thermique ou chimique. Les nocicepteurs viscéraux sont presque toujours des nocicepteurs silencieux.

- Nocicepteurs polymodaux: ils répondent à des stimuli de différents types, ils ne sont donc pas classés comme thermiques, mécaniques ou chimiques.

- Nocicepteurs mécano-thermiques: nocicepteurs qui répondent à la fois aux stimuli mécaniques et thermiques et sont constitués de fibres avec des axones de type A, c'est-à-dire à conduction rapide.

Les références

- Dubin, A. E. et Patapoutian, A. (2010). Nociceptors: les capteurs de la voie de la douleur. Le Journal d'investigation clinique, 120 (11), 3760-3772.

- Hemmings, H. C. et Egan, T. D. (2012). Livre électronique sur la pharmacologie et la physiologie de l'anesthésie: fondements et application clinique. Sciences de la santé Elsevier.

- Jacques, E. 2020. Que sont les nocicepteurs? (En ligne), VeryWell Health, consulté le 23 août 2020 à www.verywellhealth.com/what-are-nociceptors-2564616

- Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, et al., Éditeurs. Neuroscience. 2e édition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2001. Nociceptors. Disponible sur: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10965/

- Smith, E. S. J. et Lewin, G. R. (2009). Nocicepteurs: une vision phylogénétique. Journal de physiologie comparée A, 195 (12), 1089-1106.

Personne n'a encore commenté ce post.