Caractéristiques de la République aristocratique, société, économie

La République aristocratique C'est le nom donné par l'historien Jorge Basadre à l'époque de l'histoire péruvienne où le pouvoir était détenu par l'oligarchie. Cette étape comprise entre les années 1895 et 1919 et a commencé avec l'ascension à la présidence de Nicolás de Piérola.

Comme le reste des dirigeants de la République aristocratique, Piérola appartenait à la partie civile. Tous les présidents de cette période sont arrivés au pouvoir démocratiquement. La fin de cette étape est survenue en 1919, quand Augusto Leguía a organisé un coup d'État. Pour cela, il avait le soutien de certains secteurs des travailleurs, marginalisés pendant ces années..

Parmi les caractéristiques les plus marquantes de la République aristocratique figurent la dépendance économique vis-à-vis de l'Angleterre, ainsi que le développement de nouvelles activités économiques, en particulier celles dédiées à l'agro-exportation. Les oligarques qui ont pris les positions de pouvoir étaient directement liés à ces activités.

Pendant cette période, sept présidents se sont succédé, même si certains ont répété un mandat. La seule interruption des dirigeants civilistes a eu lieu en 1914, lorsque Oscar R. Benavides a organisé un coup d'État et a ensuite appelé à des élections..

Index des articles

- 1. Origines

- 1.1 Parti civiliste

- 1.2 Andrés Avelino Cáceres

- 1.3 Crise européenne

- 2 caractéristiques

- 2.1 Oligarchie

- 2.2 Caractéristiques politiques

- 2.3 Caractéristiques sociales

- 3 Mouvements sociaux sous la République

- 3.1 Groupes ou mutuelles

- 3.2 La rébellion du sel

- 3.3 Le soulèvement de Rumi Maqui

- 4 Économie

- 4.1 Faibles taxes

- 4.2 Modèle d'exportation

- 4.3 Exploitations sucrières

- 4.4 Attelage

- 4.5 Exploitation minière

- 4.6 La flèche en caoutchouc

- 4.7 Capitale anglaise et américaine

- 5 règles

- 5.1 Nicolás de Piérola (1895-1899)

- 5.2 López de Romaña (1899-1903)

- 5.3 Manuel Candamo (1903-1904)

- 5.4 José Pardo y Barreda (1904-1908)

- 5.5 Premier gouvernement d'Augusto B. Leguía (1908 - 1912)

- 5,6 William Billinghurst (1912 - 1914)

- 5.7 Deuxième gouvernement de José Pardo y Barreda (1915-1919)

- 6 Références

Antécédents

Après l'indépendance, le Pérou n'a pas été en mesure de développer une économie autosuffisante en raison des dépendances structurelles créées pendant sa période de colonie espagnole..

Le pays a dû chercher une puissance pour soutenir son économie. Les États-Unis et surtout la Grande-Bretagne ont été choisis.

En revanche, dans la sphère politique, il y a une situation contradictoire. Les classes dirigeantes de l'économie, l'oligarchie, n'avaient pas pu devenir la classe dirigeante également. Les institutions étaient très faibles, ce qui avait conduit la puissance d'occupation militaire sur une base régulière.

Parti civiliste

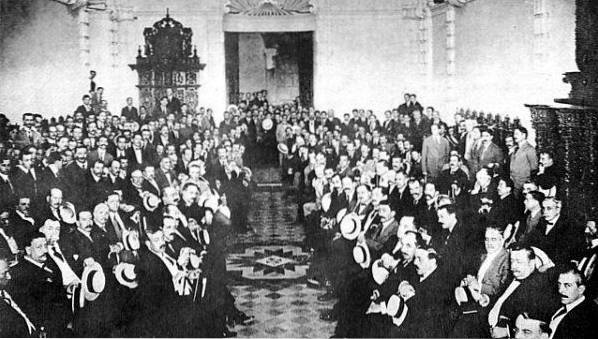

Depuis la fondation de la République et jusqu'en 1872, tous les gouvernements étaient composés de militaires. Pour tenter de rivaliser avec eux, le 24 avril 1871, il y eut un mouvement décisif pour l'histoire du pays. Un Conseil des notables a fondé la Société pour l'indépendance électorale, à l'origine du Parti civiliste.

Cette société a nommé un candidat pour le poste de président, Manuel Pardo y Lavalle. C'était la première fois que l'oligarchie, sans la participation des classes populaires, résistait aux militaires pour contrôler l'État.

Andrés Avelino Cáceres

Le dernier président avant l'arrivée de la République aristocratique était Andrés Avelino Cáceres. Son gouvernement avait perdu de sa popularité jusqu'à ce qu'en 1894, une guerre civile sanglante éclate..

Ce conflit a été précédé par le consensus atteint entre les civilistes et l'autre grande force politique, les démocrates. Les personnalités les plus importantes de l'économie péruvienne étaient présentes dans cette union. Celui qui a été choisi pour mener l'assaut contre le pouvoir était Nicolás Piérola.

Après des affrontements qui coûtèrent la mort d'un millier de personnes, le 20 mars 1895, Avelino Cáceres dut quitter ses fonctions. Après une brève présidence intérimaire exercée par Manuel Candamo, des élections ont été déclenchées. Le gagnant était Nicolás de Piérola, premier président de la République aristocratique.

Crise européenne

En dehors de ces événements internes, le Pérou a également été influencé par la crise qui a éclaté en Europe entre 1892 et 1895. La baisse consécutive des investissements étrangers a conduit le gouvernement à commencer à investir pour améliorer les structures économiques internes.

Ainsi, à la fin de la crise européenne, les entreprises péruviennes étaient prêtes à exporter de manière plus productive. Les bénéfices, outre la modernisation des mécanismes d'exportation, ont également été utilisés pour réactiver l'industrie manufacturière locale.

Caractéristiques

La République aristocratique a été marquée par l'arrivée au pouvoir d'une oligarchie qui contrôlait l'économie du pays. Cependant, cette élite était subordonnée au capital anglais.

Oligarchie

L'oligarchie était composée de la classe la plus riche du Pérou. Ses composants étaient blancs, descendants de familles européennes. Normalement, ils étaient assez racistes et classistes.

Pendant cette période, les oligarques ont formé un cercle très fermé, partageant toutes les positions politiques du pays. Ainsi, il y a eu monopolisation de l'Etat au profit de cette classe sociale.

Caractéristiques politiques

Le Parti civiliste a maintenu l'hégémonie tout au long de la période de la République aristocratique. À certaines occasions, il l'a fait en s'alliant avec le Parti démocrate et, dans d'autres, avec le Parti constitutionnel..

Les membres du parti, de la classe oligarchique, contrôlaient les grands domaines de la côte, ainsi que les structures agro-exportatrices du pays. Pour étendre leur contrôle économique, ils ont noué des alliances avec les gamonales, propriétaires terriens des provinces de l'intérieur..

En revanche, les civilistes ont établi des contacts avec les élites anglaises et américaines. Grâce à cela, ils ont bénéficié des accords économiques que l'État a conclus avec la capitale des deux pays..

Les autres secteurs sociaux, en particulier les artisans, les paysans et la petite bourgeoisie, ont été exclus de la croissance économique nationale. Pour cette raison, les protestations et les manifestations réclamant les droits des travailleurs étaient fréquentes..

Caractéristiques sociales

La structure sociale de cette période était caractérisée par l'exclusion des classes populaires. Tous les privilèges sont restés entre les mains des grands propriétaires des haciendas et des entreprises. De même, il existe une grande discrimination raciale contre les Péruviens d'origine autochtone et africaine..

Pour cette raison, il y a eu des mobilisations, revêtant une importance particulière celles qui exigeaient la journée de travail de 8 heures.

Les mouvements sociaux sous la République

La société péruvienne était strictement divisée en fonction de son extraction sociale et de son origine géographique.

Les différences n'étaient pas seulement entre les différentes couches sociales, mais même au sein des travailleurs. Ainsi, les habitants de Lima étaient les mieux organisés, en particulier ceux liés au secteur d'exportation..

Groupes ou mutuelles

Les travailleurs péruviens ont commencé à s'organiser en mutuelles ou en groupes au cours des dernières décennies du XIXe siècle. À travers ces groupes, ils ont commencé à se battre pour défendre leurs droits du travail, à la recherche de meilleures conditions de travail.

De cette façon, en 1882, la Confederación de Artesanos Unión Universal est apparue et, deux ans plus tard, il y a eu une grève réussie des débardeurs au quai de Callao..

Après d'autres épisodes de grève, comme celui de l'usine textile Vitarte en 1896, le premier congrès ouvrier a eu lieu, qui s'est conclu par la création d'un plan général de lutte..

Dès 1905, la pression des travailleurs a conduit à la présentation du premier projet de lois sociales au Congrès, bien que son traitement ait été retardé pendant des années..

Parmi tous ces mouvements, se détache la grève de 1918-1919, appelée à réclamer la mise en place de la journée de travail de huit heures. Une conséquence directe de ces mobilisations fut le renforcement du mouvement ouvrier, qui fut plus tard utilisé par Leguía comme support pour son arrivée au pouvoir..

La rébellion du sel

L'une des premières manifestations de cette période eut lieu en 1896. Cette année-là, le président Piérola imposa une taxe de 5 centimes par kilo de sel. La réaction des indigènes de Huanta a été de se soulever contre le gouvernement, mais sans succès.

Le soulèvement de Rumi Maqui

L'une des rébellions les plus importantes de la République aristocratique a eu lieu en 1915, lorsqu'un mouvement paysan dirigé par Teodomiro Gutiérrez l'a défié à Puno. L'objectif du Rumi Maqui était de restaurer le Tahuantinsuyo.

Économie

L'économie était l'une des affaires les plus importantes de la République aristocratique. Leurs gouvernements se sont concentrés sur la promotion et le développement de nouvelles activités, normalement conçues pour l'exportation..

L'idéologie du Parti civiliste était, économiquement, très proche du libéralisme. Ainsi, pour eux, l'État doit être petit et ne pas engager de dépenses importantes.

Les civilistes étaient contre l'interventionnisme, ils ont donc considérablement réduit les dépenses publiques. En tant que défenseurs du marché libre, ils ont laissé le rôle principal aux entreprises privées.

Faibles impôts

L'action des gouvernements de la République aristocratique dans le domaine de la fiscalité a été de réduire les impôts. L'objectif était d'en débarrasser les grands entrepreneurs et les propriétaires fonciers..

Cependant, ils ont augmenté les impôts indirects, ceux qui enregistraient les produits de consommation de masse (sel, liqueur, tabac ...), quelle que soit la richesse de chaque consommateur. Certains auteurs décrivent le Pérou à l'époque comme une sorte de paradis fiscal, avec de grands avantages pour les oligarques civils eux-mêmes.

Modèle d'exportation

L'exportation a été la principale activité économique de cette période. Le produit le plus important était le sucre, bien que la fabrication prenne de plus en plus d'importance au fil des ans.

Le contexte international a favorisé les exportations péruviennes. L'Europe était dans le stade appelé Paix armée, avec toutes ses puissances se préparant à la guerre. En outre, la deuxième révolution industrielle se développait, avec la création de nouvelles industries qui exigeaient de grandes quantités de matières premières..

Fermes sucrières

Les haciendas situées sur la côte étaient l'une des bases de l'économie péruvienne. Ils étaient autrefois très grands et modernes et leur production était presque entièrement destinée à l'exportation.

Les propriétaires de ces haciendas étaient membres ou étaient liés au Partido Civilista. En raison de leur richesse et de leur influence, ils étaient appelés «barons du sucre»..

Attelage

L'un des systèmes les plus courants d'embauche de travailleurs pour les mines ou les fermes était l'enganche. C'était un système dans lequel l'enganchador (l'employeur) offrait une avance et l'enganchado devait la payer avec son travail..

La plupart du temps, cet accroc survient lorsque les travailleurs connaissent des problèmes financiers et qu'ils n'ont d'autre choix que d'accepter l'accord. En cas de violation de votre part, votre employeur pourrait vous signaler pour escroquerie.

Le système conduit souvent à une dette impayable des travailleurs, au point de devenir permanent. D'autres fois, la paie a été effectuée avec des jetons valables uniquement dans le ranch, ce qui a encore piégé les employés..

Exploitation minière

Afin d'encourager l'activité minière, le gouvernement a déclaré les hommes d'affaires exonérés de l'impôt pendant 25 ans. D'autre part, en 1893, le chemin de fer a été étendu à La Oroya et, plus tard, à Cerro de Pasco, Huancayo et Huancavelica.

La zone dans laquelle l'exploitation minière s'est le plus développée était dans les hauts plateaux du centre. Le principal propriétaire de ces mines était Cerro de Pasco Mining Corporation, avec 70% de capital nord-américain..

Le boom en caoutchouc

L'une des matières premières qui a contribué le plus à la richesse du Pérou était le caoutchouc. À partir de 1880, l'Europe et les États-Unis ont commencé à exiger de grandes quantités de ce produit, le Pérou et le Brésil étant les principaux vendeurs..

Le côté négatif de ces exportations était dans les conditions des travailleurs. La plupart étaient des autochtones qui ont subi un régime de semi-esclavage par la société péruvienne de l'Amazonie. Beaucoup sont morts des suites d'abus, de malnutrition et de maladie.

Le scandale international qui s'en est suivi n'a pas arrêté l'extraction et, en 1912, le caoutchouc représentait 30% de tout ce que le Pérou exportait..

En 1915, les prix du caoutchouc ont fortement chuté, les pays asiatiques monopolisant la production.

Capitale anglaise et américaine

L'économie péruvienne au cours de cette phase a souffert d'une forte dépendance vis-à-vis des capitaux étrangers, notamment britanniques et américains..

Dans un premier temps, qui dura jusqu'en 1900, la British House W.R. Grace, grâce à un accord signé en 1888, a dominé l'exportation de toutes les matières premières du Pérou vers le Royaume-Uni.

Plus tard, le Pérou a donné la priorité au commerce avec les États-Unis et de nouvelles entreprises de ce pays sont apparues, comme Cerro de Pasco Mining Corporation. En quelques années, ils ont contrôlé l'extraction d'une bonne partie des matières premières péruviennes.

Dirigeants

Le premier gouvernement appartenant à la République aristocratique avait pour président Nicolás Piérola, qui a pris ses fonctions en 1895. À partir de cette date, et avec une brève interruption en 1914, le Parti civiliste a détenu le pouvoir dans le pays pendant 24 ans, jusqu'en 1919.

Nicolás de Piérola (1895-1899)

La création de la livre d'or péruvienne et de l'Estanco de la Sal est l'une des mesures les plus marquantes prises par Piérola au cours de son mandat. De même, son gouvernement a soutenu la création d'institutions de crédit et financières..

López de Romaña (1899-1903)

Le successeur de Piérola, López de Romaña, a encouragé les investissements américains dans l'exploitation minière péruvienne. Pendant son mandat, la société minière Cerro de Pasco a été fondée..

De la même manière, il a promulgué les codes qui réglementaient l'exploitation minière et le commerce. Dans le domaine des infrastructures, la construction du chemin de fer La Oroya - Cerro de Pasco a débuté. En revanche, il a rompu les relations diplomatiques avec le Chili.

Manuel Candamo (1903-1904)

Pendant sa courte période de gouvernement, à peine un an, il a proposé un grand projet d'extension de la ligne de chemin de fer du pays.

José Pardo y Barreda (1904-1908)

Pardo y Barreda a dû faire face à une grande mobilisation sociale menée par les travailleurs de la fédération des boulangers.

Ses mesures comprenaient la création d'écoles du soir, ainsi que la construction du chemin de fer La Oroya - Huancayo..

Premier gouvernement d'Augusto B. Leguía (1908 - 1912)

Les partisans de l'ancien président Piérola étaient passés au Parti démocrate, bien que Leguía ait pu les vaincre et prendre le pouvoir. Pendant son gouvernement, le Pérou a connu plusieurs problèmes frontaliers avec la Bolivie, l'Équateur, le Chili, le Brésil et la Colombie.

Dans d'autres domaines, Leguía a favorisé la colonisation de la jungle et promulgué la première loi sur les accidents du travail.

William Billinghurst (1912 - 1914)

Les mobilisations des ouvriers du dock de Callao ont contraint le gouvernement à accepter la journée de 8 heures. En outre, il a légiféré sur le droit de grève.

Cependant, ces mesures n'ont pas calmé les organisations de travailleurs. Face à cette situation, elle s'est produite lors du coup d'État d'Óscar Benavides, qui est resté au pouvoir pendant un an jusqu'à ce que de nouvelles élections soient déclenchées..

Deuxième gouvernement de José Pardo y Barreda (1915-1919)

Le deuxième mandat de Pardo y Barreda est venu alors que la Première Guerre mondiale avait déjà commencé. Dans ce contexte, le Pérou a rompu ses relations avec l'Allemagne, s'alignant sur les alliés.

A l'intérieur, le gouvernement a fait face au soulèvement paysan de Rumi Maqui. En outre, il y a eu un arbitrage international sur La Brea et Pariñas.

Le conflit mondial susmentionné a favorisé les exportations péruviennes, bien que le mécontentement des travailleurs se poursuive. Pardo y Barrera a étendu la journée de huit heures à l'ensemble du territoire national, mais, finalement, il y a eu un coup d'État dirigé par Leguía et soutenu par les organisations syndicales..

Avec ce coup d'État, la République autoritaire a pris fin, laissant la place à l'Oncenio, une période de onze ans avec Leguía comme président..

Les références

- Yépez Huamán, René Gabriel. La République aristocratique. Obtenu sur pastdelperu.blogspot.com

- Histoire du Pérou. La République aristocratique. Obtenu à partir d'historiaperuana.pe

- Dossier pédagogique. République aristocratique. Obtenu sur folderpedagogica.com

- NOUS. Bibliothèque du Congrès. La République aristocratique. Récupéré de countrystudies.us

- Voyage de la Terre Mère. Récupération et croissance, 1883-1930. Récupéré de motherearthtravel.com

- OnWar. Révolution de 1895 au Pérou. Récupéré de onwar.com

- Encyclopédie de l'histoire et de la culture latino-américaines. Civilista Party, récupéré sur encyclopedia.com

Personne n'a encore commenté ce post.