10 Problèmes environnementaux du Pérou et leurs caractéristiques

Les problèmes environnementaux du Pérou Ils sont principalement liés à la dégradation de l'air, de l'espace territorial aquatique ou terrestre, à l'utilisation non durable des éléments de la nature, et à la perte d'espèces et d'écosystèmes.

Ces problèmes environnementaux sont associés à la production industrielle de produits, biens et services destinés à satisfaire les demandes d'une population croissante, avec des modes de consommation non durables.

La déforestation est le principal problème environnemental de ce pays d'Amérique du Sud. Au cours des 20 dernières années, on estime que 2 millions d'hectares ont été perdus, principalement en raison de l'expansion de la frontière agricole.

Parmi les conséquences écologiques, sociales et économiques les plus importantes des problèmes environnementaux du Pérou figurent la perte d'écosystèmes et de leurs avantages, les conflits liés à l'eau et la perte de qualité de vie due aux impacts sur la santé..

Au Pérou, le modèle de développement prédateur qui a engendré tous ces problèmes environnementaux, contraste avec une culture ancestrale de la vie, construite depuis des siècles dans le respect de la nature.

Principaux problèmes environnementaux au Pérou

La déforestation

Le Pérou est l'un des pays avec la plus grande superficie boisée d'Amérique et du monde. On pense que la superficie forestière d'origine dépassait 73 millions d'hectares. Cependant, actuellement, seuls 67 millions d'hectares de forêt naturelle survivent.

Ces niveaux élevés de déforestation sont principalement dus au changement d'utilisation des terres pour la production alimentaire par l'agro-industrie. Dans une moindre mesure, ce phénomène est attribué au développement des zones urbaines, à la construction de routes, à l'exploitation minière et pétrolière, à l'extraction sélective du bois, aux plantations illégales de coca pour la production de cocaïne et aux incendies de forêt..

Dans le département de Loreto (nord-est du Pérou), 390000 hectares de forêts vierges ont été déboisés en 18 ans en raison de la construction de l'autoroute Iquitos - Nauta et de la demande de ces terres pour la culture du cacao.

À Ucayali (au sud) et à San Martín (au centre-ouest), respectivement 344 000 et 375 000 hectares ont été perdus au cours des deux dernières décennies en raison de la culture du palmier à huile..

La déforestation entraîne la perte de diversité biologique et la dégradation des écosystèmes et des bassins hydrographiques, c'est aussi le principal contributeur des émissions de gaz à effet de serre pour le Pérou.

Production et utilisation d'énergie non durables

Au Pérou, la principale source d'énergie utilisée est le pétrole. Les principaux gisements sont situés sur la côte nord-ouest, la base continentale et la jungle péruvienne, cette dernière étant la zone pétrolière la plus importante du pays. Alors que les principales raffineries sont situées dans la zone côtière.

Les déversements d'hydrocarbures sont courants dans la jungle péruvienne, en raison de pannes d'oléoducs. Ces déversements se sont produits consécutivement pendant plus de 40 ans d'exploitation pétrolière dans la région et ont eu des effets catastrophiques sur la biodiversité amazonienne et ses peuples autochtones..

L'utilisation de combustibles fossiles est principalement destinée au secteur des transports (41%), suivi du secteur industriel (29%). En général, l'augmentation de la demande d'énergie au cours des 20 dernières années a été associée à une augmentation des modes d'utilisation des différents services.

L'augmentation de la demande nationale d'approvisionnement en électricité a favorisé le développement de grands projets d'infrastructures hydroélectriques et de centrales thermoélectriques, qui ont provoqué la contamination ou la destruction de bassins et d'écosystèmes forestiers, ainsi que des conflits sociaux avec les populations déplacées..

Exploitation minière

Dans le monde, le Pérou occupe le troisième rang pour la production d'argent, de cuivre et de zinc, le quatrième pour la production de plomb et d'étain et le cinquième pour la production d'or. De plus, il contient d'importants gisements de fer, de manganèse et d'étain.

Son économie est largement soutenue par l'extraction et l'exportation de ces ressources naturelles. Cependant, la manière non durable dont cette activité a été développée a entraîné de graves problèmes environnementaux.

Du fait qu'une grande partie des réserves minérales se trouve dans les Andes, l'exploitation illégale a engendré la destruction d'écosystèmes stratégiques tels que les zones humides des hautes Andes..

En revanche, l'exploitation non autorisée de l'or en Amazonie a généré la déforestation de plus de 95 750 ha, en plus de 32 ans. Ce n'est que dans le département de Madre de Dios que plus de 110 zones d'extraction illégale ont été signalées, étant le secteur de l'Amazonie le plus touché par l'extraction de l'or..

L'exploitation minière a pollué les bassins versants et les écosystèmes dans toutes les régions du pays, affectant à la fois la diversité de la vie et les habitants eux-mêmes. Des concentrations élevées de métaux lourds, un produit de l'exploitation minière, ont été signalées à la fois chez les poissons et chez les enfants et les femmes enceintes..

L'exploitation minière illégale menace également l'invasion de zones naturelles protégées et de zones archéologiques d'une grande importance pour l'humanité..

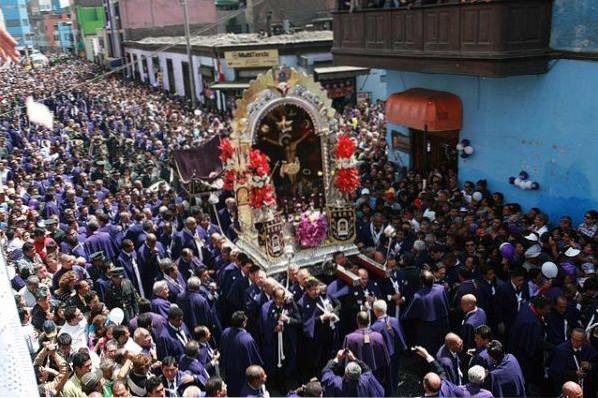

Centres urbains

En 2018, le Pérou comptait 32.162.184 habitants, soit le cinquième pays avec la plus grande population d'Amérique du Sud. 76% de sa population vit concentrée dans les villes.

La ville la plus peuplée est Lima, avec 9 562 280 habitants (près de 30% de la population totale du pays), suivie par Arequipa (avec 1 008 029 habitants), Trujillo (avec 919 899 habitants) et Chiclayo (avec 326 040 habitants). Ces quatre villes constituent les aires métropolitaines du Pérou.

Les centres urbains sont un problème environnemental majeur pour le Pérou en raison de leur croissance imprévue. Ils génèrent une pollution de l'atmosphère, des eaux courantes et des sols du fait des activités économiques, des échecs dans la gestion des déchets solides, des émissions et des effluents.

Dans l'atmosphère des villes, des concentrations élevées (supérieures aux normes internationales) de plomb produit par les émissions des industries et des transports, et par la désintégration mécanique des particules, des poussières toxiques des usines, de l'agriculture et de l'industrie ont été signalées..

Le secteur des transports est l'une des principales causes de pollution de l'air dans les villes. Parmi les causes figurent l'existence d'un parc de véhicules obsolète, qui ne présente pas de réglementation, des carburants liquides à forte teneur en soufre et des activités productives et extractives réalisées avec des technologies archaïques..

agriculture

L'agriculture traditionnelle du Pérou préhispanique a été remplacée par l'agriculture industrielle, à commencer par la révolution verte qui s'est produite au milieu du XXe siècle..

Cette agriculture a un impact environnemental important, en raison de l'utilisation de pesticides (engrais et biocides), d'organismes génétiquement modifiés et de grandes superficies de terres.

De même, l'agriculture industrielle a une forte demande de combustibles fossiles destinés aux machines de plantation, de récolte, de transport, de transformation et de stockage de la production..

Au Pérou, les effets de l'agriculture industrielle impliquent la contamination de l'eau et des sols, la dégradation des sols agricoles, la déforestation de l'Amazonie due à l'expansion des frontières agricoles et la perte de matériel génétique indigène tel que le quinoa andin élevé, les alpagas colorés.

L'agriculture, deuxième activité avec les émissions de gaz à effet de serre les plus élevées au Pérou.

La surpêche

Le Pérou possède une grande diversité de ressources hydrobiologiques en raison du courant d'upwelling froid qui se produit dans la mer du sud.

La principale ressource halieutique est l'anchois, qui sert à fabriquer de la farine de péché, le Pérou en étant le principal producteur mondial. D'autres ressources importantes sont le merlu, le calmar, la courbine, la bonite et le chinchard..

Malgré la grande importance écologique, économique et sociale des ressources hydrobiologiques du Pérou, il y a eu une surexploitation de celles-ci et une répartition inadéquate des bénéfices. Cette pression impacte le renouvellement de ces ressources très importantes pour le pays.

Les problèmes dans le secteur de la pêche comprennent une flotte de pêche et une capacité de débarquement surdimensionnées, un manque de contrôle des pêcheries illégales et des protocoles de pêche de taille minimale pour la plupart des espèces, et une pollution aiguë due aux effluents de l'industrie de la pêche. Farine de poisson et fruits de mer en conserve.

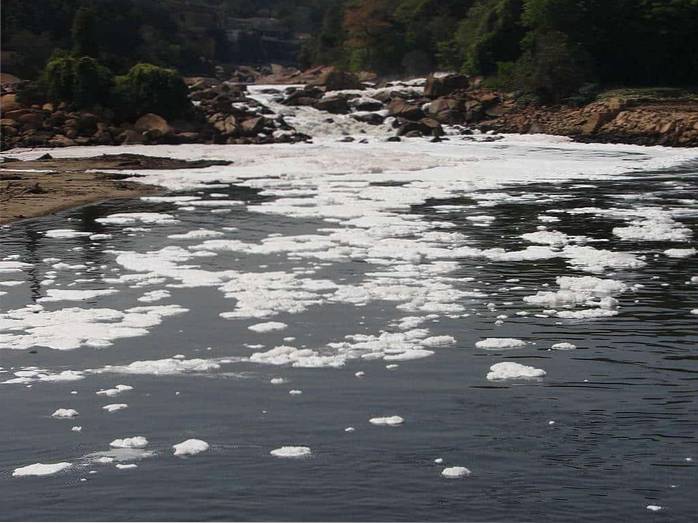

Dégradation des sources d'eau douce et désertification

Le Pérou possède 4% de l'eau douce de la planète, répartis dans un grand nombre de petits bassins qui se drainent vers l'océan Pacifique et dans deux grands bassins: le bassin amazonien, qui se draine vers l'Atlantique, et le bassin endoréique du lac Titicaca.

Cet important patrimoine naturel est menacé par la destruction des sources et des sources des rivières, la pollution due aux pesticides issus de l'agriculture industrielle et la production, la gestion et l'élimination inadéquates des effluents et des déchets industriels et urbains..

Le lac Titicaca, partagé par le Pérou et la Bolivie, est le plus haut lac navigable du monde. Malgré son importance économique, culturelle et écologique, il est gravement contaminé par le rejet de grandes quantités d'effluents industriels et domestiques, de déchets solides et de pesticides..

Il a été déterminé que la boue, ainsi que les plantes aquatiques et la faune filtrante du lac Titicaca présentent de fortes concentrations de métaux lourds tels que le chrome, le cuivre, le fer, le plomb, le zinc, l'arsenic et le cadmium..

Outre la pollution de l'eau, le Pérou connaît un grave problème de désertification, avec 3,8 millions d'hectares désertifiés et 30 millions en voie de désertification..

Les causes directes de ce phénomène sont le surpâturage, la déforestation, une gestion agricole inadéquate, l'industrialisation, l'urbanisation et la construction de grandes infrastructures..

Émissions de gaz à effet de serre

Les émissions totales de gaz à effet de serre du Pérou en 2012 représentaient 0,34% des émissions mondiales et 3,5% des émissions d'Amérique latine et des Caraïbes.

Les émissions dues aux changements d'utilisation des terres et à la déforestation ont représenté 46% des émissions nationales totales en 2012, avec une augmentation de 60% entre 2003 et 2012.

En revanche, les émissions de CO2 générées par la combustion de combustibles fossiles représentaient 0,14% des émissions mondiales, et ont affiché une augmentation de 82% depuis 2003. Ces émissions proviennent à 39% des transports et 25% de la production d'électricité et de chaleur..

Les espèces menacées

Le Pérou est le quatrième pays avec la plus grande biodiversité au monde. Cependant, une longue liste de problèmes environnementaux a entraîné une forte menace pour sa biodiversité, ce qui a entraîné une altération des écosystèmes naturels et la dynamique des populations de l'espèce..

Dans un diagnostic réalisé en 2018, il a été déterminé qu'au Pérou, 777 espèces de flore sauvage sont menacées. Dans le livre rouge sur la faune, publié en 2018, une liste de 64 espèces en danger critique d'extinction a été obtenue, 122 en danger, 203 classées comme vulnérables, 103 comme quasi menacées et 43 avec des données insuffisantes..

Outre la dégradation, la fragmentation et la perte d'habitats, le trafic illicite constitue l'une des causes les plus importantes de la perte de diversité biologique au Pérou. Rien qu'en 2017, plus de 10000 spécimens de faune sauvage ont été saisis par les autorités péruviennes.

La tête et les membres de l'ours à lunettes (Tremarctos ornatus) est commercialisé pour être utilisé dans les rituels de guérison. Les crocs, crânes, peaux et griffes du jaguar sont vendus illégalement sur les marchés des villes amazoniennes. Divers oiseaux et reptiles sont commercialisés comme animaux de compagnie.

La grenouille géante du lac Titicaca (Telmatobius culeus) est une espèce endémique de ce lac et est en danger critique d'extinction, la catégorie de menace la plus élevée. Cette grenouille est commercialisée pour un usage gastronomique et médicinal.

Vous pourriez également être intéressé par les principaux animaux menacés du Pérou.

Production et élimination des déchets

La production par habitant des déchets solides au Pérou ont subi une augmentation de plus de 85% au cours de la dernière décennie.

Sur l'ensemble des déchets solides générés, 84% sont collectés, dont 31% sont mis en décharge et 14,7% sont valorisés ou recyclés. Les 46% restants sont éliminés dans des décharges informelles.

En revanche, les activités agricoles, domestiques, industrielles et de santé publique génèrent des déchets dangereux.

61 468 tonnes de déchets dangereux sont produites par an et les infrastructures nécessaires à sa gestion sont insuffisantes. Il n'y a qu'une seule entreprise autorisée pour son élimination finale et une décharge sanitaire spécialisée..

Par conséquent, la plupart de ces matières sont éliminées comme des déchets solides, devenant ainsi un problème de santé publique et un risque de contamination du sol et de l'eau..

Les références

- Banque mondiale (2007). Analyse environnementale du Pérou: les défis du développement durable Résumé analytique. Pérou.

- Ministère de l’environnement. (2016). Stratégie nationale de lutte contre la désertification et la sécheresse 2016-2030. chaux.

- Dancé, J.J. et Sáenz D.F. (2013). État de la situation et de la gestion de l’environnement au Pérou. Université de San Martín de Porres.

- Ráez Luna, E. et Dourojeanni, M. (2016). Les principaux problèmes environnementaux politiquement pertinents au Pérou. 14 pp.

- Wikipedia, l'encyclopédie libre. Pérou. Date de consultation: 21h40, le 5 mars 2019.

- Service national des forêts et de la faune. 2018. Faune menacée du Pérou.

Personne n'a encore commenté ce post.