Fonctions acrosomales, formation, réaction, enzymes

Acrosome est le terme utilisé pour décrire un organite vésiculaire qui précède le noyau des spermatozoïdes (spermatozoïdes) d'animaux vertébrés et invertébrés et qui est composé de protéines et d'enzymes spécialement configurées.

Les spermatozoïdes sont les gamètes ou les cellules sexuelles mâles. Ils ont la moitié de la charge génétique de l'organisme qui leur donne l'origine, c'est-à-dire que ce sont des cellules haploïdes, et leur fonction principale est de féconder l'ovule produit par une femelle, afin de former un nouvel individu génétiquement différent..

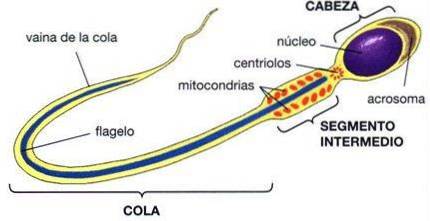

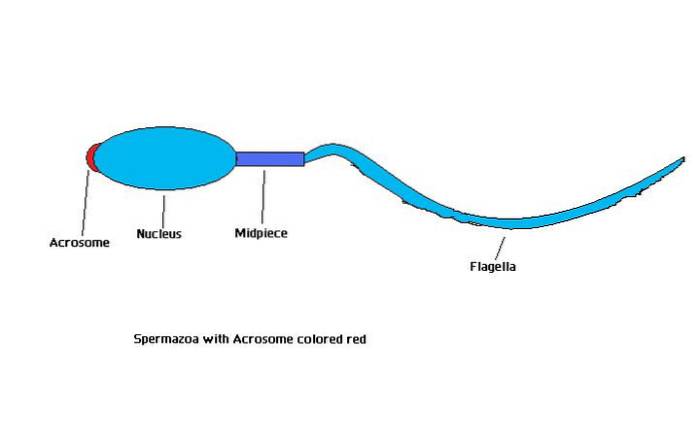

Chez la plupart des animaux, les spermatozoïdes sont des cellules mobiles dont le corps est divisé en deux régions bien définies: une tête et une queue, toutes deux couvertes par la même membrane plasmique. La tête est la partie qui contient le noyau et une grande partie du cytosol, tandis que la queue est une structure flagellaire qui sert à la motilité.

L'acrosome est situé dans la tête des spermatozoïdes, plus précisément à l'extrémité distale, couvrant pratiquement toute la surface cellulaire, et les protéines contenues dans cette vésicule ont des fonctions particulières pendant le processus de fécondation..

Index des articles

- 1 Fonctions de l'acrosome

- 2 Formation

- 2.1 Comment se forme l'acrosome?

- 3 Réaction

- 3.1 Contexte

- 4 enzymes

- 5 Références

Fonctions acrosomiques

Les acrosomes ont une fonction principale pendant le processus de fécondation sur le site de fixation du sperme avec la zona pellucida de l'ovule (qui est le revêtement extérieur de cette cellule gamétique féminine), ce qui a été démontré par certaines études sur l'infertilité avec des défauts de cette structure vésiculaire.

Dans certains articles scientifiques, il est possible de trouver des descriptions de ces organites où ils sont appelés «similaires aux lysosomes cellulaires», car ce sont des structures en forme de saccule qui servent à des fins digestives et de défense intracellulaires différentes..

Ainsi, la fonction de ces vésicules spermatiques est de dégrader les composants de la zona pellucida tandis que le sperme se dirige vers l'ovule pour fusionner avec sa membrane et le féconder..

Formation

La morphologie de l'acrosome varie fortement d'une espèce à l'autre, mais il s'agit presque toujours d'une structure vésiculaire dérivée du complexe de Golgi, qui est synthétisée et assemblée aux premiers stades de la spermiogenèse (différenciation des spermatides en spermatozoïdes)..

La vésicule acrosomale est délimitée par deux membranes connues sous le nom de membranes acrosomales, qui sont l'une interne et l'autre externe. Ces membranes contiennent différents composants structurels et non structuraux, des protéines et des enzymes de différents types, qui sont importants pour l'établissement d'une matrice interne..

Ces composants internes participent à la dispersion de la matrice acrosomale, à la pénétration du sperme à travers la zone pellucide de l'ovule (recouvrement extracellulaire) et à l'interaction entre les membranes plasmiques des deux cellules gamétiques..

Comment se forme l'acrosome?

Au début de la spermiogenèse, lorsque la méiose est terminée, les cellules haploïdes arrondies changent de forme pour devenir celle qui est caractéristique du sperme..

Au cours de ce processus, le complexe de Golgi est un système proéminent de tubules et de vésicules densément compactés qui sont répartis dans les régions proches des pôles du noyau. Certaines vésicules dérivées du complexe de Golgi augmentent en taille et augmentent leur concentration en composants granulaires fins.

Chaque granule fin libère son contenu riche en glycoprotéines à l'intérieur de ces plus grosses vésicules et c'est ce que certains auteurs appellent le «système acrosomal en formation», à partir duquel se forment ensuite le capuchon de la tête spermatique et l'acrosome..

Concomitamment au processus de «chargement» des granules, ces vésicules reçoivent également de multiples glycoprotéines qui sont synthétisées et transportées activement dans celles-ci..

Chez les rongeurs, le processus de formation et d'évolution du système spermatozoïde acrosomal se déroule en quatre phases au cours de la spermiogenèse. La première est connue sous le nom de phase de Golgi et se produit lorsque des granules «pro-acrosomiques» se forment à partir des saccules du visage. trans Complexe de Golgi.

Plus tard, ces granules fusionnent pour former un seul granule acrosomique, qui s'allonge grâce à la translocation de nouvelles protéines du complexe de Golgi (deuxième phase). La troisième phase est connue sous le nom de phase acrosomique et consiste en la conformation structurale hémisphérique de l'acrosome.

La quatrième phase, également connue sous le nom de phase de maturation, concerne différents changements qui se produisent dans la morphologie nucléaire (l'acrosome en formation est à proximité immédiate du noyau) et avec la migration de l'acrosome et sa distribution dans toute la cellule..

Réaction

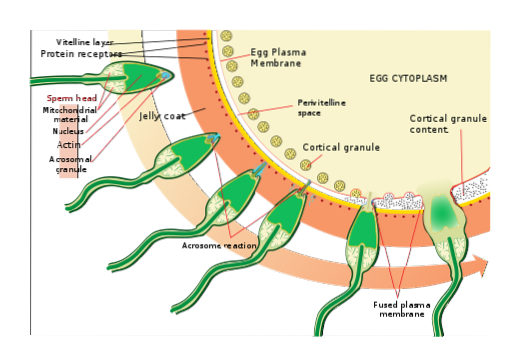

Comme mentionné, l'acrosome est une vésicule qui diffère du complexe de Golgi du sperme. Le processus par lequel le contenu luminal de cette vésicule est libéré avant la fusion entre l'ovule et le sperme pendant la reproduction sexuée est connu sous le nom de réaction acrosomale..

Cette réaction, ainsi que la morphologie des acrosomes, varie largement d'une espèce à l'autre, notamment entre les vertébrés et les invertébrés; cependant, dans les deux cas, il s'agit d'un événement hautement réglementé.

Antécédents

La réaction acrosomale n'a lieu que lorsque le sperme est libéré par un homme dans le tractus génital d'une femme et se déplace vers les ovaires, où se trouvent les ovules, ce qui implique que ces cellules ont déjà subi deux processus de maturation:

- Transit à travers l'épididyme (dans les gonades mâles)

- Formation (pendant le transit dans le tractus génital féminin)

Seuls les spermatozoïdes entraînés sont capables, sur le plan moléculaire, de «reconnaître» la zone pellucide et de la rejoindre, car il s'agit d'un processus médié par des glucides qui sont reconnus par des récepteurs spécifiques sur la membrane du sperme..

Lorsqu'un spermatozoïde rejoint la zone pellucide d'un ovule, des voies de signalisation dépendant du calcium sont activées qui déclenchent l'exocytose de l'acrosome, qui commence par la fusion de la membrane acrosomale externe avec la membrane plasmique du sperme..

La fécondation, c'est-à-dire la fusion des noyaux femelle et mâle dans le cytosol de l'ovule n'est possible que par la réaction acrosomique, car le sperme utilise les enzymes contenues dans cette vésicule pour traverser la zone pellucide et atteindre l'ovule plasmatique membranaire.

Les enzymes

Il y a plusieurs enzymes contenues dans la lumière acrosomale; Des glycohydrolases acides, des protéases, des estérases, des phosphatases acides et des arylsulfatases sont similaires à celles des lysosomes..

Parmi les protéinases et peptidases acrosomales, on trouve l'acrosine, l'enzyme de l'acrosome la plus étudiée et qui est une endoprotéinase aux propriétés similaires à celles de la trypsine pancréatique. Sa présence a été confirmée au moins chez tous les mammifères. Il est présent sous sa forme inactive, la proacrosine.

Une partie de la littérature suggère que cette enzyme peut également être trouvée à la surface du sperme, où le complexe proacrosine / acrosine semble être l'un des récepteurs nécessaires à la reconnaissance de la zona pellucida..

Les acrosomes sont également riches en enzymes glycosidases et la plus connue est la hyaluronidase, qui est associée à la membrane acrosomale externe et à la membrane plasmique du sperme..

Parmi les enzymes lipases présentes dans les acrosomes, on distingue la phospholipase A2 et la phospholipase C. Elles possèdent également des phosphatases telles que la phosphatase alcaline et certaines ATPases..

Les références

- Abou-Haila, A. et Tulsiani, D. R. (2000). Acrosome de spermatozoïdes de mammifères: formation, contenu et fonction. Archives de biochimie et biophysique, 379 (2), 173-182.

- Berruti, G. et Paiardi, C. (2011). Biogenèse des acrosomes: revisiter d'anciennes questions pour donner de nouvelles perspectives. Spermatogenèse, 1 (2), 95-98.

- Dan, J. C. (1956). La réaction acrosomique. Dans International review of cytology (Vol. 5, pp. 365-393). Presse académique.

- Dan, J. C. (1967). Réaction acrosomique et lysines. Dans Fertilisation (pp. 237-293). Presse académique.

- Khawar, M. B., Gao, H., et Li, W. (2019). Mécanisme de la biogenèse des acrosomes chez les mammifères. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 7, 195.

- Solomon, E. P., Berg, L. R. et Martin, D. W. (2011). Biology (9e éd.). Brooks / Cole, Cengage Learning: États-Unis.

- Zaneveld, L. J. D. et De Jonge, C. J. (1991). Les enzymes acrosomales du sperme de mammifères et la réaction acrosomique. Dans un aperçu comparatif de la fécondation des mammifères (pp. 63-79). Springer, Boston, MA.

Personne n'a encore commenté ce post.