Causes, caractéristiques et conséquences de la coexistence pacifique

La coexistence pacifique c'était un concept appliqué à la politique internationale pendant la seconde moitié du 20e siècle. Le premier à utiliser ce terme a été le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev, qui l'a inventé pour décrire comment les relations devraient être entre les deux grandes puissances de l'époque: les États-Unis et l'Union soviétique..

Peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les alliés victorieux se sont divisés en deux grands groupes idéologiques. L'un, le capitaliste occidental, dirigé par les États-Unis. Le second, le communiste, dirigé par l'Union soviétique. Pendant quelques années, il semblait inévitable qu'un conflit éclate entre les deux blocs.

La mort de Staline en 1953 a renversé la situation. Son remplacement était Nikita Khrouchtchev, qui a rapidement promu une nouvelle politique étrangère, la coexistence pacifique. La base de cela était la conviction que pour éviter la guerre, il était nécessaire de renoncer à l'utilisation des armes pour imposer.

La coexistence pacifique, malgré la survenue de plusieurs crises majeures qui ont presque conduit à une guerre nucléaire, a maintenu la paix entre les deux blocs. Selon les historiens, la fin de cette étape peut être marquée au début des années 1980.

Index des articles

- 1 Causes

- 1.1 Nécessité d'une longue période de paix

- 1.2 Arme nucléaire

- 1.3 Destruction mutuelle assurée

- 1.4 Décongeler

- 2 caractéristiques

- 2.1 Ballonnements

- 2.2 Respect des zones d'influence

- 2.3 Équilibre de la terreur

- 2.4 Crise

- 3 conséquences

- 3.1 La fin du monopole nucléaire américain

- 3.2 La réponse dans chaque bloc

- 3.3 Création de nouvelles organisations militaires

- 3.4 Retour à la tension

- 4 Références

Les causes

Joseph Staline est mort le 5 mars 1953 et a été remplacé par Nikita Kruschev après un processus de succession dans lequel il a dû se débarrasser des partisans de continuer avec la ligne dure (extérieur et intérieur).

Bientôt, le nouveau dirigeant soviétique a décidé de changer la politique de son pays. D'une part, il a entrepris un processus de déstalinisation et a permis à l'économie de connaître une amélioration notable. D'autre part, il a également lancé une proposition pour réduire les tensions avec le bloc occidental.

L'armistice de la guerre de Corée et la paix d'Indochine ont contribué à rendre cette détente possible. De plus, aux États-Unis, les tenants des doctrines les plus agressives, qui proposaient des «représailles massives» contre tout mouvement soviétique, perdaient de leur influence..

Besoin d'une longue période de paix

Après son arrivée au pouvoir, Khrouchtchev entreprit de moderniser une partie des structures de l'Union soviétique. Ainsi, il prévoyait de construire des barrages géants sur la Volga ou des pipelines pour acheminer l'eau vers les champs cultivés d'Asie centrale, par exemple..

Tous ces projets ont nécessité une grosse dépense financière, en plus de beaucoup de main-d'œuvre. Pour cette raison, il fallait que la situation internationale se calme et qu'aucun conflit de guerre (ou menace de guerre) ne puisse monopoliser les ressources qui allaient être allouées à la construction des infrastructures..

Arme nucléaire

Le largage de bombes atomiques par les États-Unis sur le Japon avait créé un sentiment d'insécurité dans les Soviétiques. Une partie de ses efforts s'est concentrée sur l'égalisation de son potentiel destructeur avec ses rivaux..

En 1949, l'Union soviétique fabriqua ses bombes A et, en 1953, ses H. De plus, elle construisit des sous-marins et des superbombers pour pouvoir les lancer en territoire ennemi..

Cela a calmé les autorités soviétiques, car elles considéraient que la puissance militaire avait été équilibrée.

Destruction mutuelle assurée

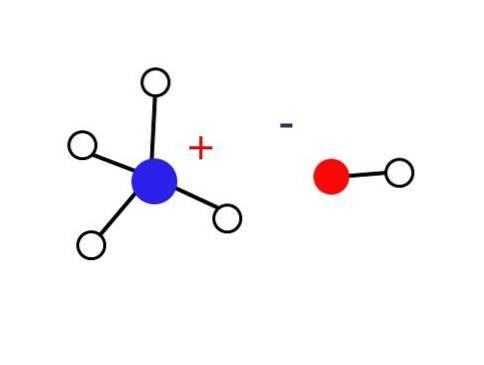

Une autre cause de la proposition soviétique de coexistence pacifique était liée au point précédent. Le développement d'armes de destruction massive par l'Union soviétique a fait prendre conscience aux deux parties du résultat prévisible d'une confrontation armée entre elles..

Les deux prétendants avaient suffisamment d'armes pour détruire à plusieurs reprises leur ennemi, rendant leurs territoires inhabitables pendant des siècles. C'était la soi-disant doctrine de la destruction mutuelle assurée.

Dégel

Après la mort de Staline, des signes de détente sont apparus entre les deux blocs issus de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit notamment de la signature de l'armistice de Panmunjong, qui a mis fin à la guerre de Corée en 1953, ou des accords de Genève, liés au conflit en Indochine..

Caractéristiques

La formulation du concept de coexistence pacifique est partie des rangs soviétiques. Ses dirigeants sont arrivés à la conclusion que, pendant un certain temps, il était inévitable que les pays communistes et capitalistes coexisteraient. Le seul moyen d’éviter une guerre mondiale est donc de renoncer aux armes pour résoudre les différends..

Cette théorie est restée vraie pendant près de 30 ans. Au fond, il y avait une vision optimiste de l'avenir du bloc soviétique: Khrouchtchev pensait que cette période de paix leur permettrait de surpasser économiquement l'Occident..

Distension

La principale caractéristique de cette étape de la guerre froide était la détente entre les deux blocs mondiaux. Il y avait une sorte d'engagement tacite pour ne pas bouleverser l'équilibre qui a émergé de la Seconde Guerre mondiale.

La coexistence pacifique était basée sur le respect mutuel (et la peur) entre les États-Unis et l'Union soviétique. La Conférence de Genève de 1955 a ratifié le statu quo existant et confirmé les zones d'influence des deux pays..

Respect des zones d'influence

Ces zones d'influence étaient, à quelques exceptions près, respectées par les superpuissances. Non seulement dans l'armée, mais aussi dans le domaine de la propagande politique.

Balance de la terreur

La technologie militaire des deux blocs avait atteint un tel développement qu'elle assurait la destruction des deux parties en cas de guerre, quel que soit le vainqueur. Pendant de nombreuses années, la coexistence pacifique a coexisté avec la peur d'une guerre nucléaire..

Pour tenter d'éviter les situations de crise extrême, les États-Unis et l'URSS ont mis en place, pour la première fois, des canaux de négociation directe. Le fameux «téléphone rouge», métaphore du contact direct entre les dirigeants des deux pays, est devenu le symbole du dialogue.

En revanche, des négociations ont été menées qui ont abouti à des traités visant à limiter les armes nucléaires..

Crise

Malgré tout ce qui précède, la coexistence pacifique ne signifie pas que la confrontation entre les deux blocs a disparu. Si les zones d'influence voisines sont respectées, l'une des caractéristiques de cette période est les crises qui apparaissent de temps en temps dans les zones périphériques..

Les deux superpuissances se sont affrontées indirectement, chacune soutenant un camp différent dans les différentes guerres qui ont éclaté dans le monde..

L'une des crises les plus importantes a été celle de 1961, lorsque le gouvernement est-allemand a érigé le mur de Berlin qui séparait les deux parties de la ville..

D'un autre côté, la fameuse crise des missiles était sur le point de provoquer une guerre nucléaire. Les États-Unis ont découvert l'intention de l'Union soviétique d'installer des missiles nucléaires à Cuba et ont décrété un blocus naval strict. La tension a été élevée au maximum, mais finalement les missiles n'ont pas été installés.

La guerre du Vietnam a été une autre crise dans le cadre de la guerre froide. Dans ce cas, les Américains ont été contraints de se retirer en 1973.

Conséquences

Selon les historiens, il est difficile de séparer les conséquences directes de la coexistence pacifique de celles causées par la guerre froide.

La fin du monopole nucléaire américain

Les États-Unis ont perdu le statut de seul pays doté d'armes nucléaires. Non seulement l'Union soviétique a fait le leur, mais aussi d'autres pays comme la Grande-Bretagne, la France ou l'Inde.

Cela a conduit à des négociations pour limiter l'arsenal nucléaire et même en démanteler une partie..

La réponse dans chaque bloc

La détente a fait apparaître des divergences dans les deux blocs. En n'ayant pas à être totalement conscient de faire face à l'ennemi, des divergences internes sont apparues à plusieurs endroits.

En Occident, la France s'est démarquée, instaurant une politique autonome contre les États-Unis. La guerre du Vietnam susmentionnée a également conduit à une grande réponse interne, même aux États-Unis..

Dans les pays de la zone d'influence soviétique, des soulèvements majeurs ont eu lieu. Parmi eux, le Printemps de Prague, qui visait l'instauration d'un «socialisme à visage humain»:

De son côté, la Yougoslavie de Tito, qui avait déjà affronté Staline, a promu le Groupe des pays non alignés, avec l'intention de former un troisième bloc, plus ou moins indépendant.

Création de nouvelles organisations militaires

En 1954, la République fédérale d'Allemagne a rejoint l'OTAN. La réponse soviétique fut la création du Pacte de Varsovie, une organisation militaire qui englobait les pays environnants.

Retour à la tension

De nombreux experts situent la fin de la coexistence pacifique dans les années 1980, lorsque Ronald Reagan est devenu président des États-Unis. D'autres, cependant, soulignent qu'il avait commencé à s'affaiblir des années auparavant, avec Jimmy Carter en tant que président..

A cette époque, de nouvelles sources de conflit éclatent sur tous les continents. L'Union soviétique a envahi l'Afghanistan et les États-Unis ont répondu en soutenant la résistance et en instaurant des sanctions contre les Soviétiques, notamment en boycottant les Jeux olympiques de Moscou..

La soi-disant Star Wars, promue par Reagan en 1983, a fait monter en flèche la tension à nouveau, confirmant la fin de la coexistence pacifique..

Les références

- Ocaña, Juan Carlos. Coexistence pacifique 1955-1962. Obtenu sur historiesiglo20.org

- Département de l'éducation, des universités et de la recherche du gouvernement basque. Vers une coexistence pacifique. Récupéré de hiru.eus

- Icarito. Guerre froide: coexistence pacifique. Obtenu sur icarito.cl

- Khrouchtchev, Nikita S. Sur la coexistence pacifique. Récupéré de Foreignaffairs.com

- Van Sleet, Michelle. La coexistence pacifique de Khrouchtchev: la perspective soviétique. Récupéré de blogs.bu.edu

- CVCE. De la coexistence pacifique aux paroxysmes de la guerre froide (1953-1962). Obtenu sur cvce.eu

- Bibliothèque du Congrès. L'Union soviétique et les États-Unis. Récupéré de loc.gov

- Histoire numérique. La mort de Staline et la guerre froide. Récupéré de digitalhistory.uh.edu

Personne n'a encore commenté ce post.