Structure, fonctions, classes et exemples des glycoprotéines

le glycoprotéines ou alors glycoprotéines sont des protéines transmembranaires qui font partie de la grande famille des glycoconjugués membranaires et sont présentes chez les animaux, les plantes et les microorganismes tels que les bactéries, les levures et les archées.

Ils ont été définis pour la première fois en 1908 par le comité de nomenclature des protéines de l'American Society of Biochemists et sont le résultat de l'union glycosidique d'une protéine avec une portion glucidique appelée glucane.

Ce sont des protéines particulièrement abondantes à la surface de la membrane plasmique de nombreuses cellules et qui constituent une partie importante de la couche glucidique qui les recouvre et qui dans de nombreux cas est appelée le glucocalyx..

Les protéines précurseurs des glycoprotéines sont modifiées de manière covalente dans le réticulum endoplasmique et le complexe de Golgi de nombreux eucaryotes après leur traduction, bien qu'il existe également des cas de glycosylation dans le cytosol, mais elles sont moins fréquentes et se produisent avec un seul type de sucre.

La glycosylation des protéines a souvent des effets fonctionnels importants sur son activité, puisqu'elle peut participer au repliement et, par conséquent, à l'établissement de sa structure tertiaire.

Les glycanes ont de multiples fonctions biologiquement importantes pour la cellule, car ils peuvent conférer une spécificité aux cellules et participer aux processus de signalisation intracellulaire et intercellulaire, car ils sont des ligands pour les récepteurs endogènes et exogènes.

Les glycoprotéines, ainsi que le reste des glycoconjugués, sont si importants qu'une cellule consacre jusqu'à 1% de son génome à la machinerie de glycosylation et, chez l'homme, plus de 70% des protéines sont modifiées par glycosylation.

Index des articles

- 1 Structure

- 2 fonctions

- 2.1 Structurel

- 2.2 Reconnaissance cellulaire

- 2.3 Adhésion cellulaire

- 2.4 Les glycoprotéines comme cibles thérapeutiques

- 3 cours

- 4 exemples

- 5 Références

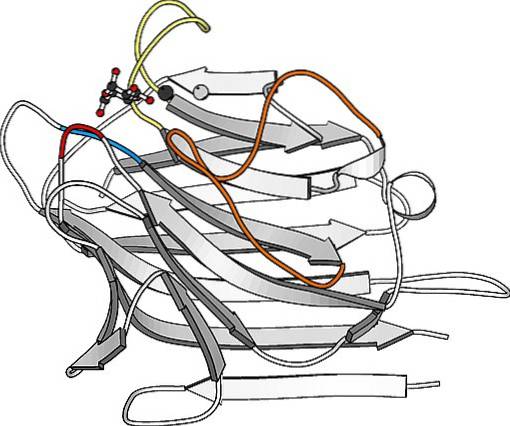

Structure

La structure des glycoprotéines est étudiée sur la base de leur séquence d'acides aminés, des sites de glycosylation au sein de la séquence et des structures des portions de glycane qui se lient à ces sites..

Les chaînes oligosaccharidiques liées par glycosylation à ces protéines sont généralement très diverses, mais elles sont courtes, car elles ne dépassent pas 15 résidus sucres. Certaines protéines ont une seule chaîne oligosaccharidique, mais d'autres peuvent en avoir plus d'une et celles-ci peuvent être ramifiées.

L'union entre les oligosaccharides et les protéines se fait par le carbone anomérique du glucide et le groupe hydroxyle (-OH) d'un résidu sérine ou thréonine, dans le cas de OU ALORS-glycosylation, ou par l'azote amide d'un résidu d'asparagine, dans le cas de N-glycosylation.

Les glucides ainsi liés peuvent représenter jusqu'à 70% du poids moléculaire d'une glycoprotéine et les caractéristiques de la partie glucidique (taille et charge, par exemple) peuvent protéger certaines protéines contre la protéolyse enzymatique..

La même protéine peut avoir, dans différents tissus, différents schémas de glycosylation qui en font une glycoprotéine différente, car la structure complète comprend non seulement les résidus d'acides aminés et leurs arrangements spatiaux, mais également les oligosaccharides qui leur sont attachés..

Parmi les résidus de sucre que l'on retrouve à plusieurs reprises dans les glycoprotéines, on trouve: D-galactose, D-mannose, D-glucose, L-fucose, D-xylose, L-arabinofuranose, N-acétyl-D-glucosamine, N-acétyl -D- galactosamine, certains acides sialiques et modifications de tous ces.

Caractéristiques

De construction

D'un point de vue structurel, les glycoprotéines fournissent des chaînes glucidiques qui participent à la protection et à la lubrification des cellules, puisqu'elles sont capables d'hydrater et de former une substance visqueuse qui résiste aux agressions mécaniques et chimiques..

Certaines glycoprotéines se trouvent également dans les bactéries et les archées et ce sont des composants importants de la couche S, qui est la couche la plus externe du revêtement cellulaire..

En outre, on les trouve également en tant que constituants des protéines de flagelline, qui font partie des filaments flagellaires utilisés comme organes locomoteurs..

Les plantes possèdent également des glycoprotéines structurales qui sont caractérisées par des motifs de glycosylation complexes et qui peuvent être trouvées dans le cadre de la structure de la paroi cellulaire ou dans la matrice extracellulaire..

Reconnaissance cellulaire

Les glycoprotéines ont des fonctions importantes en tant que sites de reconnaissance entre les cellules, car de nombreux récepteurs à la surface cellulaire sont capables de reconnaître des séquences d'oligosaccharides spécifiques.

Un exemple des reconnaissances intercellulaires qui se produisent à travers les chaînes oligosaccharidiques à la surface cellulaire est le cas de la reconnaissance entre l'ovule et le sperme, nécessaire pour que le phénomène de fécondation se produise chez les organismes multicellulaires à reproduction sexuée..

Les groupes sanguins chez l'homme sont déterminés par l'identité des sucres attachés aux glycoprotéines qui les spécifient. Les anticorps et de nombreuses hormones sont également des glycoprotéines et leurs fonctions sont essentielles pour la signalisation et la défense de l'organisme.

Adhésion cellulaire

Les cellules T du système immunitaire des mammifères possèdent une glycoprotéine avec des domaines d'adhésion connus sous le nom de CD2, qui est un élément clé de la stimulation immunitaire car elle médie la liaison entre les lymphocytes et les cellules présentatrices d'antigène via son récepteur, la glycoprotéine CD58.

Certains virus qui ont des fonctions pathogènes importantes pour de nombreux mammifères, y compris les humains, possèdent des glycoprotéines de surface qui fonctionnent dans les processus d'adhésion de la particule virale aux cellules qu'ils parasitent..

Tel est le cas de la protéine GP120 du virus de l'immunodéficience acquise humaine ou VIH, qui interagit avec une protéine de surface de cellules humaines connue sous le nom de GP41 et qui collabore à l'entrée du virus dans la cellule..

De la même manière, de nombreuses protéines glycosylées participent à d'importants processus d'adhésion cellulaire qui ont lieu dans la vie ordinaire des cellules présentes dans de nombreux tissus d'organismes multicellulaires..

Les glycoprotéines comme cibles thérapeutiques

Ces complexes protéine-glucide sont les cibles préférées de nombreux agents pathogènes tels que les parasites et les virus, et de nombreuses glycoprotéines avec des schémas de glycosylation aberrants jouent un rôle critique dans les maladies auto-immunes et les cancers..

Pour ces raisons, différents chercheurs se sont chargés de proposer ces protéines comme cibles thérapeutiques possibles et pour la conception de méthodes de diagnostic, de thérapies de nouvelle génération et même pour la conception de vaccins..

Cours

La classification des glycoprotéines est basée principalement sur la nature de la liaison glycosidique qui relie les portions protéiques et glucidiques et sur les caractéristiques des glycanes liés..

Selon les résidus sucres, il peut y avoir des glycoprotéines avec des monosaccharides, des disaccharides, des oligosaccharides, des polysaccharides et des dérivés de ceux-ci. Certains auteurs envisagent une classification des glycoprotéines dans:

- Protéoglycanes, qui sont une sous-classe du groupe des glycoprotéines qui contient, dans la partie glucides, des polysaccharides composés principalement de sucres aminés (glycosaminoglycanes).

- Les glycopeptides, qui sont des molécules composées de glucides liés à des oligopeptides constitués d'acides aminés dans leurs conformations L et / ou D.

- Glyco acides aminés, qui sont des acides aminés liés à un saccharide par tout type de liaison covalente.

- Acides aminés glycosylés, qui sont des acides aminés attachés à un fragment saccharide par des liaisons O-, N- ou S-glycosidiques.

Dans la nomenclature de ces protéines ainsi liées aux glucides, les préfixes O-, N- et S- sont utilisés pour spécifier par quelles liaisons les sucres sont fixés sur la chaîne polypeptidique..

Exemples

- La glycophorine A est l'une des glycoprotéines les mieux étudiées: c'est une protéine intégrale de la membrane des érythrocytes (cellules ou globules rouges) et possède 15 chaînes oligosaccharidiques liées de manière covalente à des résidus d'acides aminés dans la région N-terminale par des liens OU ALORS-glycosidiques et une chaîne liée par une liaison N-glycosidique.

- La plupart des protéines dans le sang sont des glycoprotéines et ce groupe comprend les immunoglobulines et de nombreuses hormones.

- La lactalbumine, une protéine présente dans le lait est glycosylée, ainsi que de nombreuses protéines pancréatiques et lysosomales.

- Les lectines sont des protéines de liaison aux glucides et ont donc de multiples fonctions de reconnaissance.

- Il faut également mettre en évidence de nombreuses hormones animales qui sont des glycoprotéines; Parmi ceux-ci, on peut citer la lutropine (LH), la follitropine (FSH) et la thyrotropine (TSH), synthétisées dans l'hypophyse antérieure, et la gonadotrophine chorionique produite dans le placenta de l'homme, des primates et des équidés..

Ces hormones ont des fonctions de reproduction car la LH stimule la stéroïdogenèse dans les ovaires et les cellules testiculaires de Leydig..

- Le collagène, une protéine abondante présente principalement dans les tissus conjonctifs des animaux, représente une immense famille de glycoprotéines composée de plus de 15 types de protéines qui, bien qu'elles aient de nombreuses caractéristiques en commun, sont assez différentes..

Ces protéines contiennent des portions «non collagéniques», dont certaines sont constituées d'hydrates de carbone..

- Les extensines sont des protéines végétales constituées d'un réseau de glycoprotéines insolubles riches en résidus d'hydroxyproline et de sérine. On les trouve dans la paroi des cellules végétales et on pense qu'ils agissent comme une défense contre différents types de stress et d'agents pathogènes..

- Les plantes ont également des protéines de type lectine et un exemple particulier de celles-ci sont les lectines de pomme de terre, qui ont apparemment la capacité d'agglutiner les cellules sanguines telles que les érythrocytes..

- Enfin, les mucines peuvent être nommées, qui sont des glycoprotéines sécrétées dans la muqueuse et font partie de la salive chez les animaux, remplissant des fonctions de lubrification et de signalisation, principalement.

Les références

- Montreuil, J., Vliegenthart, J., et Schachter, H. (1995). Les glycoprotéines. (A. Neuberger et L. Deenen, éditeurs). Elsevier.

- Nelson, D. L. et Cox, M. M. (2009). Principes de biochimie de Lehninger. Éditions Omega (5e éd.). https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2

- Struwe, W., et Cosgrave, E. (2011). Protéomique fonctionnelle et structurelle des glycoprotéines. (R. Owens et J. Nettleship, éditeurs). Londres: Springer.

- Voet, D., et Voet, J. (2006). Biochimie (3e éd.). Éditorial médical panaméricain.

- Wittman, V. (2007). Glycopeptides et glycoprotéines. Synthèse, structure et application. (V. Balzani, J.-M. Lehn, A. de Meijere, S. Ley, K. Houk, S. Schreiber, J. Thiem, Eds.). Leipzig: Springer Science + Business Media, LLC.

Personne n'a encore commenté ce post.