Histoire du libéralisme économique, caractéristiques, représentants

le libéralisme économique C'est une doctrine apparue en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. L'aspect politique du libéralisme trouve son origine dans la recherche de droits contre les classes supérieures de l'Ancien Régime. En économie, le principal théoricien était Adam Smith.

La révolution industrielle avait changé la structure sociale et économique de l'Angleterre à l'époque, amenant la bourgeoisie à gagner beaucoup de pouvoir. Cela se heurtait aux privilèges dont jouissaient encore les classes supérieures et, par extension, l'État représenté par le roi..

Bien que certains précédents théoriques aient déjà existé, le libéralisme est la doctrine la plus consolidée. Il a déclaré qu'il ne devrait y avoir aucune réglementation étatique qui affecterait l'économie.

L'agent le plus important était l'individu et, à partir des caractéristiques que les libéraux lui attribuaient, son effort pour gagner de l'argent ferait bénéficier l'ensemble de la société..

Bien qu'au fil du temps, le libéralisme économique ait eu des temps plus influents que d'autres, aux XXe et XXIe siècles, il s'est imposé comme la principale théorie économique. Certains auteurs soulignent cependant qu'en réalité, à partir des années 70 du siècle dernier, un nouveau concept est apparu: le néolibéralisme.

Index des articles

- 1 Histoire

- 1.1 Contexte historique

- 1.2 Laissez-faire

- 1.3 La richesse des nations

- 1.4 19e siècle

- 1.5 Mouvements ouvriers et libéralisme

- 1.6 Crise du 29 et New Deal

- 1.7 Guerre froide

- 2 caractéristiques

- 2.1 Autorégulation du marché

- 2.2 Concurrence

- 2.3 Propriété privée

- 3 personnages principaux

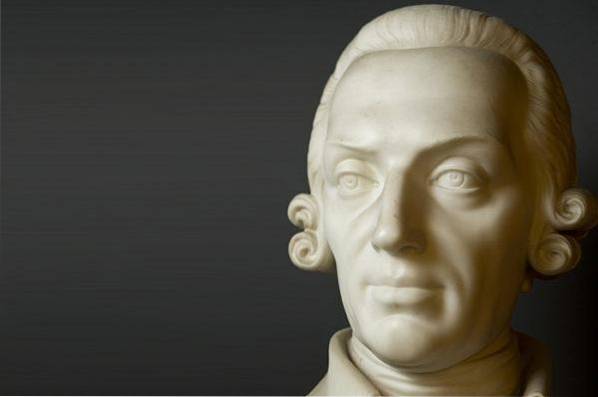

- 3.1 Adam Smith (1723-1790)

- 3.2 David Ricardo (1772-1823)

- 3.3 John Maynard Keynes (1883-1946)

- 3.4 Friedrich Von Hayek (1899-1992)

- 4 Références

Histoire

L'origine du libéralisme économique remonte au XVIIIe siècle. Suivant les postulats du libéralisme, il tenta de mettre fin aux multiples privilèges dont jouissaient encore la noblesse, le clergé et, bien entendu, la monarchie..

D'autre part, la doctrine s'oppose également à l'une des idéologies économiques en vogue à l'époque: le mercantilisme. C'était en faveur de l'intervention de l'État dans les affaires économiques.

Déjà au XVIIe siècle, apparaissent des philosophes dont les idées sont proches de ce libéralisme. John Locke est généralement considéré comme l'une des influences des auteurs ultérieurs qui ont défini la doctrine.

Contexte historique

Comme indiqué ci-dessus, l'État était le régulateur de toutes les décisions et structures économiques de l'époque. Face à cela, et au milieu de la révolution industrielle, des penseurs sont apparus qui ont proposé exactement le contraire.

Au cours des premières années de cette révolution, les libéraux économiques ont affiné leurs idées sur la manière de construire un modèle similaire à la société en cours de création. Ainsi, la liberté individuelle prévalait de plus en plus, avec un Parlement qui avait réussi à réduire les pouvoirs du monarque.

A cette époque, avec plus de liberté politique que le reste de l'Europe, les Britanniques ont commencé à s'occuper de l'économie et de la croissance individuelle..

Laissez-faire

Le libéralisme économique est parti de l'idée que l'individu cherche toujours son propre bénéfice. Cette recherche, ainsi que celle du reste de la population, fait en sorte que la société en profite. L'Etat ne doit donc pas s'immiscer dans les relations économiques ou, en tout cas, que cette intervention soit minime..

L'expression qui a été utilisée pour résumer la doctrine était laissez-faire, laissez passer, ce qui signifie en français lâcher prise, lâcher prise. En fait, la devise avait déjà été utilisée par les physiocrates, mais le libéralisme s'est finalement approprié..

Avec le laissez-faire, le marché ne devrait avoir aucune réglementation au-delà de ce que les individus décident. De la même manière, il prône la liberté totale des travailleurs et des employeurs de conclure des accords contractuels, sans que l’État ait à établir des règlements pour en défendre aucun..

La richesse des nations

l'ouvrage publié en 1776 par Adam Smith, "La richesse des nations", est considéré comme le début du libéralisme économique. Son influence est telle qu'elle établit le moment où elle a commencé à parler d'économistes classiques.

Smith, comme d'autres économistes avant lui, avait pour objectif d'étudier la meilleure façon d'enrichir la société et, avec elle, l'État. Cependant, contrairement à d'autres courants, il est arrivé à la conclusion que c'était l'individu qui devait avoir tout le contrôle sur les relations économiques..

Pour lui, l'enrichissement de l'État était postérieur à l'individu, comme il le disait: «Quand on travaille pour soi, on sert la société plus efficacement que si l'on travaille pour l'intérêt social»..

Adam Smith jugeait inutile, voire pernicieuse, l'intervention des pouvoirs de l'État dans le domaine de l'économie. Des aspects tels que l'offre ou la demande étaient ceux qui devraient réglementer les activités commerciales, sans normes plus strictes.

Pour l'expliquer, il a introduit la métaphore de la main invisible. Selon lui, les égoïsmes individuels à la recherche du maximum de profit possible sont conduits par la main invisible du marché à favoriser la société dans son ensemble..

XIXème siècle

L'augmentation de la production et l'émergence de la bourgeoisie industrielle ont conduit à une forte augmentation des marchés mondiaux. Le libéralisme, avec son idée de non-intervention de l'État, a gagné le soutien des commerçants, des investisseurs et, bien sûr, des propriétaires des industries eux-mêmes..

Les gouvernements ont été contraints de promulguer des lois économiques libérales, éliminant les droits de douane et permettant aux marchandises de circuler librement..

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le libéralisme économique était le système qui prévalait sur tous les autres, et ses premiers résultats en ont convaincu beaucoup. Cependant, à la fin du siècle, le ralentissement de l'économie a commencé à montrer certaines de ses faiblesses.

Le plus visible était la création d'inégalités dans la société. Des auteurs comme Charles Dickens ont montré certains des effets de la déréglementation totale, avec des couches de la population plongées dans la pauvreté ou des enfants devant travailler dès leur plus jeune âge..

Ces situations ont conduit les dirigeants, à commencer par les conservateurs, à introduire des limites aux activités économiques. Certains théoriciens du soi-disant nouveau libéralisme ont commencé à exiger des réglementations qui corrigeraient les effets négatifs.

Mouvements ouvriers et libéralisme

Au début, la bourgeoisie et le prolétariat n'étaient pas en conflit. L'existence d'un ennemi commun, la noblesse, les a fait s'allier contre lui.

Cela a changé lorsque le libéralisme économique est devenu la doctrine dominante. L'absence de droits des travailleurs a conduit à l'apparition de mouvements socialistes qui recherchaient une plus grande égalité sociale.

De cette manière, le libéralisme, le socialisme et le communisme sont devenus des idéologies ennemies. Le XXe siècle a été le théâtre de la lutte entre ces doctrines.

Crise du 29 et New Deal

La Grande Dépression économique de 1929 n'a pas précisément contribué à rendre le libéralisme économique plus populaire. En fait, un courant s'est développé qui a exigé un plus grand contrôle étatique de l'économie afin que les excès qui ont causé la crise ne se reproduisent pas..

La sortie de cette crise est venue entre les mains d'une économie qui, bien qu'ayant des racines libérales, a repris une partie des recettes du socialisme.

John Maynard Keynes, l'économiste le plus influent de l'époque, était l'auteur théorique du soi-disant New Deal. En cela, l'investissement public a été utilisé comme l'arme principale pour relancer la croissance économique.

Guerre froide

La fin de la Seconde Guerre mondiale a abouti à un monde bipolaire. Le libéralisme-capitalisme et le communisme étaient en concurrence à la fois politiquement et économiquement.

Pendant la plupart des années de la soi-disant guerre froide, la plupart des pays (à l'exception de ceux du bloc communiste) ont développé des économies libérales, mais avec certaines nuances.

Selon de nombreux historiens, la peur de la propagation du communisme a conduit, notamment en Europe, de nombreux pays à choisir de créer le soi-disant État providence. Ceux-ci, avec une opération basée sur le libéralisme économique, ont établi des services publics proches des systèmes plus étatistes.

La santé, l'éducation ou la protection des chômeurs de l'Etat, ont rompu avec les idées les plus orthodoxes du libéralisme économique.

La situation est restée plus ou moins la même malgré la force des écoles libérales comme l'Autrichienne. L'équilibre n'a commencé à se rompre que dans les années 1970. Au cours de cette décennie, des dirigeants tels que Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont commencé la soi-disant révolution conservatrice..

Cependant, de nombreux auteurs considèrent que le système économique qui prévaudra désormais était le néolibéralisme, une variante du libéralisme originel..

Caractéristiques

Le libéralisme économique part d'une idée très spécifique de la nature humaine. Pour les adeptes de cette doctrine, l'individu recherche principalement son propre bien-être. Selon les libéraux, l'être humain est éminemment égoïste. le bien-être des autres étant très secondaire.

C'est une philosophie très individualiste, même si selon ses théories la recherche de la richesse individuelle doit aboutir au bien commun.

Autorégulation du marché

L'un de ses principaux points doctrinaux est que le marché est capable de fonctionner sans aucune interférence extérieure..

Ainsi, la loi de l'offre et de la demande est l'un des aspects les plus appréciés pour établir le coût des produits. De même, certains théoriciens ont souligné que la valeur était donnée par la conjonction du coût du travail et de la valorisation du consommateur..

En n'ayant pas besoin de régulation, le libéralisme laisse l'État hors de l'équation. Cela n'aurait sa place que dans la construction d'infrastructures ou dans la sécurité nationale.

Compétence

La concurrence, qu'elle soit entre particuliers ou entre entreprises, est l'un des axes sur lesquels l'économie évolue selon cette théorie. Il doit être établi sans aucun type de distorsion normative, librement et totalement.

Le résultat devrait profiter au consommateur. En théorie, les prix chuteraient et la qualité augmenterait, car les entreprises auraient du mal à vendre plus.

Quant à l'individu, cette compétence serait transférée aux travailleurs. Seuls les plus aptes seraient en mesure d'obtenir les meilleurs emplois.

Propriété privée

La propriété privée des moyens de production est l'une des caractéristiques les plus importantes du libéralisme. L'État ne doit posséder aucune société en son nom.

Il ne peut pas non plus être propriétaire des matières premières du territoire. Tout cela doit être confié à des entreprises privées.

Personnages principaux

Adam Smith (1723-1790)

Le britannique Adam Smith est considéré comme l'un des fondateurs du libéralisme économique. Son travail principal était "Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations", populairement connue sous le nom de "La richesse des nations".

Dans ce livre, il a établi certains des fondements de la doctrine libérale. Pour commencer, il a affirmé que les marchés réglementés par l'État étaient moins efficaces que ceux basés sur la concurrence privée. Il était donc favorable à l'élimination des tarifs, de la plupart des taxes et autres types de réglementations.

Smith a étudié la répartition de la richesse, notant que plus il y a de commerce, plus le revenu des citoyens augmente..

L'une de ses contributions les plus connues est le concept de «main invisible». C'était la manière d'appeler la force par laquelle la recherche de richesse individuelle finissait par avoir des répercussions dans une société plus riche.

David Ricardo (1772-1823)

Ses études se sont concentrées sur la manière dont la valeur des salaires, des loyers ou des biens est établie. Son ouvrage le plus important était intitulé "Principes de l'économie politique et de la fiscalité".

Dans ce document, il a soulevé des questions telles que l'évaluation de la société, pourquoi la rente foncière augmente et les avantages du libre-échange..

Il est considéré comme l'un des pères de la macroéconomie en raison de son analyse de la relation entre les salaires et les avantages. De même, il a été le pionnier de la loi des rendements décroissants.

Sa contribution, surtout sa conviction que les travailleurs ne dépasseraient guère les salaires de subsistance, l'ont placé parmi les soi-disant «pessimistes». En fait, Karl Marx lui-même a repris une partie de son influence.

John Maynard Keynes (1883-1946)

Bien que n'étant pas parmi les théoriciens les plus orthodoxes du libéralisme économique, le travail de Keynes était d'une grande importance au XXe siècle. Partant de la même doctrine, il a conclu que le système capitaliste n'était pas capable d'offrir une situation de plein emploi.

Ses œuvres ont servi à surmonter la Grande Dépression. Pour ce faire, l'État a stimulé l'économie en injectant de l'argent public pour stimuler la demande intérieure..

Friedrich Von Hayek (1899-1992)

Il faisait partie de la soi-disant école autrichienne du libéralisme. Il était l'un des économistes les plus influents de la seconde moitié du 20e siècle.

Sa philosophie combine le libéralisme économique et la liberté individuelle. Cela le distingue du néolibéralisme ultérieur qui a préféré des gouvernements politiquement forts..

Cette défense de l'individualisme l'a conduit à affronter toutes sortes d'interventionnisme, à commencer par celui des sociétés communistes. Son influence a été fondamentale pour la révolution conservatrice de Thatcher et Reagan, ainsi que pour les politiques développées dans certains pays européens ...

Les références

- Economipedia. Libéralisme économique. Récupéré de economipedia.com

- Couleur abc. Libéralisme économique. Obtenu sur abc.com.py

- Muñoz Fernández, Victor. Libéralisme économique, doctrine du capitalisme. Récupéré de redhistoria.com

- Encyclopédie du début du monde moderne. Libéralisme, économique. Récupéré de encyclopedia.com

- Heilbroner. Robert L. Adam Smith. Récupéré de britannica.com

- Raico, Ralph. Économie autrichienne et libéralisme classique. Récupéré de mises.org

- Butler, Eamonn. Libéralisme classique. D'abord. Récupéré de iea.org.uk

- Gaus, Gerald, Courtland, Shane D. et Schmidtz, David. Libéralisme. Récupéré de plato.stanford.edu

Personne n'a encore commenté ce post.