Les 5 ressources naturelles les plus importantes du Chili

Les Les ressources naturelles du Chili ils reposent principalement sur les réserves minières et forestières, l'agriculture, l'utilisation des eaux souterraines et l'industrie de la pêche. Le Chili est entouré de déserts au nord, de glace au sud, des montagnes des Andes à l'est et de l'océan Pacifique à l'ouest..

Sa superficie s'étend sur 4 200 km, où l'on retrouve une grande diversité de climats: désertique (Atacama), subtropical (île de Pâques) et polaire (Antarctique). Le Chili est divisé en 5 régions naturelles: a) Le grand nord b) le petit nord C) le centre du Chili d) la zone sud et e) la zone sud (figure 1).

La région Norte Grande est une zone très aride où se trouve le désert d'Atacama. Dans la région de Norte Chico, le climat est de type steppique, ici on peut trouver de grandes vallées avec une très bonne fertilité pour l'agriculture.

La zone centrale comprend la région métropolitaine et la capitale du Chili, étant la zone la plus urbanisée du pays. Le climat y est méditerranéen avec une végétation de broussailles mésomorphe.

Dans la zone sud, le climat est plus humide, pouvant trouver des zones de forêts, de jungles et de vastes lacs. Dans cette zone, nous trouvons des forêts indigènes, composées d'araucaria, de chênes (Nothofagus oblique), de coihue (Nothofagus dombeyi) et de raulí (Nothofagus alpin). Ceux-ci représentent une source de nourriture et de plantes médicinales pour les communautés mapuche (Azócar et al.2005, Herrmann, 2005).

Enfin, dans la zone sud, on trouve des steppes froides, de la toundra, des glaciers de haute altitude et des climats polaires. Ce dernier se trouve sur le territoire antarctique chilien..

Index des articles

- 1 Principales ressources naturelles du Chili

- 1.1 Exploitation minière

- 1.2 Agriculture

- 1.3 Faune

- 1.4 Ressources forestières

- 1.5 Eaux souterraines

- 1.6 Industrie de la pêche

- 2 Bibliographie

Principales ressources naturelles du Chili

L'économie chilienne est basée sur le secteur primaire, l'exploitation minière, l'agriculture, la pêche et les ressources forestières, elle dépend donc fortement de facteurs tels que l'eau et les ressources écosystémiques..

Exploitation minière

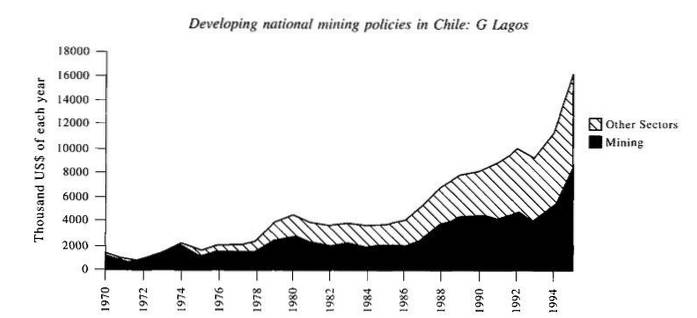

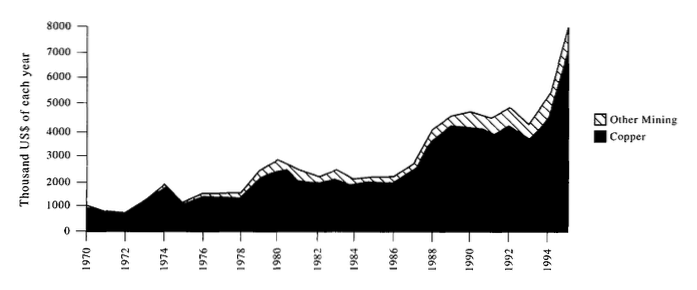

L'exploitation minière est le premier secteur économique. Il a joué un rôle très important dans le développement du Chili à la fin du siècle dernier (figures 2 et 3) et contribue actuellement grandement au PIB du pays.

En 2012, 80% des exportations chiliennes issues des ressources naturelles correspondaient à l'extraction du cuivre (Sturla & Illanes, 2014). Cette activité se situe principalement dans les régions du nord et du centre, qui sont les régions les plus sèches du pays.

Cela représente un grand problème pour les ressources en eau, car en plus d'être une activité d'extraction de l'eau, elle est également très polluante en raison de l'utilisation de produits chimiques dans ses processus, affectant d'autres secteurs tels que l'agriculture et l'usage domestique (Sturla & Illanes, 2014 ).

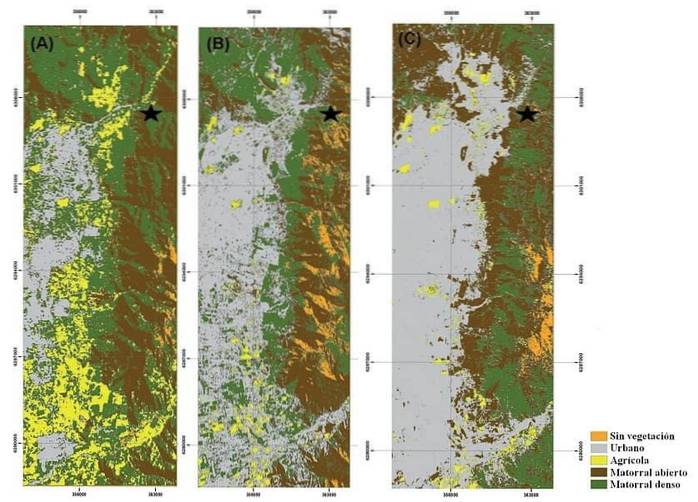

Dans la zone centrale, les changements d'occupation des sols ont favorisé la croissance urbaine depuis 1975 (Figure 4).

agriculture

Il y a eu une augmentation de la zone urbaine et une diminution de l'activité agricole en raison des problèmes de pénurie d'eau, d'érosion des sols et de la richesse et de l'abondance des rapaces (Pavez et al.2010).

Faune

En ce qui concerne la faune animale, la chasse aux renards, chingues, guanacos et pumas se démarque, principalement par la vente de leurs peaux. À son tour, l'introduction d'espèces exotiques a produit de graves déséquilibres dans les écosystèmes chiliens.

Actuellement, la chasse au Chili est réglementée pour des espèces telles que le guanaco et le nandou, qui sont élevés en captivité. En plus de ceux-ci, des espèces exotiques ont été introduites à cet effet comme le cerf élaphe, le sanglier, l'autruche et l'émeu..

Au Chili, il existe au total 56 espèces d'amphibiens, dont 34 sont endémiques (Ortiz et Díaz, 2006).

Ressources forestières

L'industrie forestière est d'une grande importance pour l'économie chilienne. La contribution de l'industrie au PIB national a augmenté de près de 30% au cours de la période 1998-2006.

Cette industrie est située au centre et au sud du Chili. Les principaux pays vers lesquels il est exporté sont les États-Unis, la Chine, le Mexique et le Japon, les copeaux, la pâte et le papier, les bois sciés, les planches, les placages et les poteaux étant les produits les plus produits (Felzensztein et Gimmon, 2008).

Le Chili a des zones protégées pour la biodiversité. Environ 20% du territoire national continental et insulaire est protégé.

Cependant, plus de 80% des terres protégées se trouvent à Aysén et Magallanes, tandis qu'à Maule, Coquimbo et la région métropolitaine de Santiago, nous ne trouvons que moins de 1% des aires protégées (Sierralta et al.2011).

Eaux souterraines

L'économie chilienne basée sur les exportations de cuivre, de fruits, de bois, de saumon et de vin a intensifié l'utilisation de l'eau, principalement dans le nord et le centre, régions précisément où la disponibilité de l'eau est limitée. Cela est dû à l'abaissement du niveau des eaux souterraines et à la faible disponibilité de l'eau, si caractéristique des climats arides..

La recharge moyenne des eaux souterraines atteint environ 55 m3 / s. Si l'on compare cette valeur aux 88 m3 / s d'utilisation effective des eaux souterraines en 2003, on se rend compte qu'il y a un déficit de cette ressource.

La principale utilisation qui est donnée aux eaux souterraines est dans l'agriculture, suivie par la consommation locale et l'industrie (Sturla et Illanes, 2014).

Industrie de la pêche

Le Chili possède une grande variété de mollusques. À ce jour, 779 espèces de la classe des gastropodes et 650 espèces de la classe des céphalopodes ont été quantifiées, dont beaucoup sont très importantes pour le secteur de la pêche (Letelier et al.2003).

Plus de 60 espèces de crustacés et d'algues sont régulièrement exploitées par le secteur de la pêche artisanale et sur les marchés extérieurs. Les espèces commercialisées sont la tolina (Concholepas concholepas), l'oursin (Loxechinus albus), le crabe noir (Homalaspis plana) et certaines espèces de patelle (Fissurella maximum, Fissurella latimarginata, Fissurella cumingi) (Castilla et Fernandez, 1998 ),

A ces espèces s'ajoute l'huître du Pacifique (Crassostrea gigas), mollusque exotique de grand intérêt économique introduit en 1978 (Moller et al. 2001)..

Comme d'autres secteurs côtiers, la pêche a conduit à une diminution drastique des ressources hydrobiologiques locales, entraînant l'appauvrissement des communautés qui dépendent de ces ressources (Schurman, 1996).

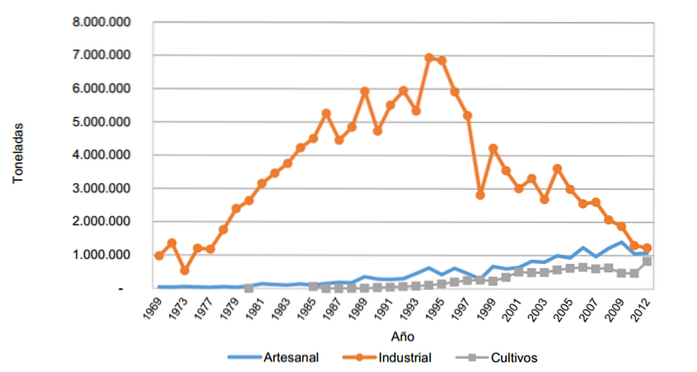

Au cours des soixante dernières années, des registres ont été tenus sur le débarquement total de poissons, mollusques, crustacés, algues et autres, observant une augmentation constante de l'exploitation..

Celui-ci a atteint 8 millions de tonnes en 1994, pour tomber par la suite à 4 millions de tonnes ces dernières années. Cependant, les sous-secteurs de la pêche artisanale et de l'aquaculture se sont développés progressivement, atteignant une contribution similaire à celle du sous-secteur industriel. (Figure 5).

L'industrie de l'aquaculture ou de la pisciculture est orientée vers l'exportation, vendant plus de 90% de la production à l'étranger. Ses principaux marchés d'exportation sont les États-Unis (37%), le Japon (30%) et l'Union européenne (14%), (Felzensztein et Gimmon. 2008).

Les principales espèces de poissons d'élevage sont le saumon de l'Atlantique (Salmo salar), suivi de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et du saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.), (Cox et Bravo, 2014).

Bibliographie

- Azócar Gerardo, Rodrigo Sanhueza, Mauricio Aguayo, Hugo Romero, María D. Muñoz (2005). Conflits pour le contrôle des terres Mapuche-Pehuenche et des ressources naturelles dans les hautes terres de Biobio, Chili. Journal de géographie latino-américaine.

- Castilla Juan C, Fernandez Miriam. (1998) Pêcheries benthiques à petite échelle au Chili: sur la cogestion et l'utilisation durable des invertébrés benthiques. Applications écologiques, Société écologique d'Amérique. Supplément, 1998, p. S124-S132.

- Cox Francisco, Bravo Pablo (2014). Secteur de la pêche: évolution de ses débarquements, utilisation et exportation au cours des dernières décennies. Bureau des études et politiques agraires. Secteur de la pêche et de l'aquaculture - pêche industrielle - pêche artisanale - farine et huile de poisson - algues.

- Felzensztein Christian et Eli Gimmon. (2008). Clusters industriels et réseautage social pour renforcer la coopération interentreprises: le cas des industries basées sur les ressources naturelles au Chili. jbm vol. 2, DOI 10.1007 / s12087-008-0031-z.

- Herrmann Thora Martina, (2005), Connaissances, valeurs, utilisations et gestion de la forêt d'Araucaria araucana par les Mapuche indigènes, Peuple Pewenche: Une base pour la gestion collaborative des ressources naturelles dans le sud du Chili Forum des ressources naturelles 29. pp. 120-134.

- Lacs Gustavo. (1997). Élaboration de politiques minières nationales au Chili: 1974-96, Politique des ressources. Vol.23, n ° 1/2, p. 51-69.

- Letelier Sergio, Marco A. Vega, Ana María Ramos et Esteban Carreño, (2003). Base de données du Muséum national d'histoire naturelle: mollusques du Chili. Rev. Biol. Trop. 51 (Supplément 3): pp. 33-137.

- Moller P., Sánchez P., Bariles J. et Pedreros M. A., (2001) Pacific Oyster Crassostrea gigas Culture a Productive Option For Artisan Fishermen In An Estuarine Wetland in Southern Chile Gestion environnementale 7: pp 65-78.

- Ortiz Z. Juan Carlos et Helen Díaz Páez (2006). État des connaissances sur les amphibiens du Chili, Département de zoologie, Universidad de Concepción. Box 160-C, Concepción, Département des sciences fondamentales, Unité académique Los Ángeles, Universidad de Concepción. Box 341, Los Angeles, Chili. Gayana 70 (1) ISSN 0717-652X, pp 114-121.

- Pavez Eduardo F., Gabriel A. Lobos 2 & Fabian M. Jaksic2, (2010) Changements à long terme dans le paysage et les assemblages de micro-mammifères et de rapaces dans le centre du Chili, Unión de Ornitlogos de Chile, Casilla 13.183, Santiago-21, Chili, Centre d'études avancées en écologie et biodiversité (CASEB), Pontificia Universidad Católica de Chile, Revista Chilena de Historia Natural 83: 99-111.

- Schurman Rachel, (1996). ASnails, merlu du sud et durabilité: néolibéralisme et exportations de ressources naturelles au Chili Université de Californie, Berkeley, États-Unis. Développement dans le monde, vol. 24, n ° 11, p. 1695-1709.

- Sierralta L., R. Serrano. J. Rovira et C. Cortés (éd.), (2011). Les aires protégées du Chili, ministère de l'Environnement, 35 pp.

- Sturla Zerené Gino, Illanes Muñoz Camila, (2014), The Water Policy in Chile and the Great Copper Mining, Public Analysis Magazine, École d'administration publique. Université de Valparaíso, Chili, pp 26.

Personne n'a encore commenté ce post.