Caractéristiques de la papille rénale, histologie, fonctions

le papilles rénales ce sont les structures anatomiques du parenchyme rénal où le filtrage du fluide tubulaire dans les glomérules est achevé. Le fluide qui quitte les papilles et pénètre dans les calices mineurs est l'urine finale, qui sera conduite sans modifications de la vessie..

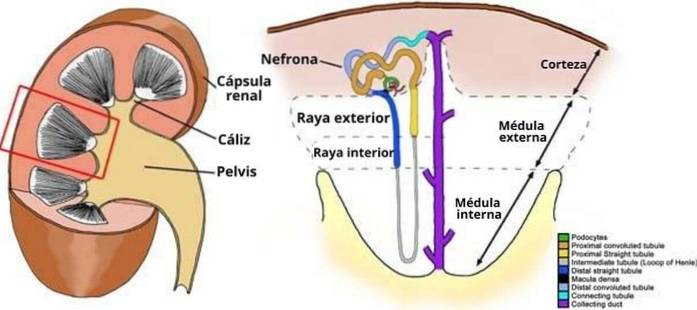

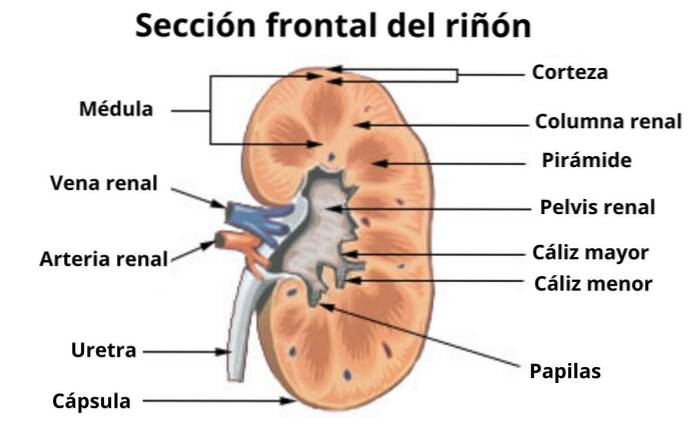

Les papilles faisant partie du parenchyme rénal, il est nécessaire de savoir comment ce dernier s'organise. Une section du rein le long de son axe long nous permet de reconnaître deux bandes: une superficielle - appelée cortex et une plus profonde connue sous le nom de moelle, dont les papilles font partie.

Dans le cortex lui-même, quelques milliers de ces conduits de liaison (néphrons) conduisent à un conduit plus épais appelé collecteur cortical, qui s'étend radialement en profondeur et pénètre dans la moelle rénale. Ce conduit avec les néphrons qu'il reçoit est un lobule rénal.

La moelle rénale n'est pas une couche continue, mais est organisée comme des masses de tissu sous forme de pyramides ou de cônes dont les larges bases sont orientées vers l'extérieur, vers le cortex, avec lequel elles limitent, tandis que leurs sommets pointent radialement vers l'intérieur en introduisant dans le mineur calices.

Chacune de ces pyramides médullaires représente un lobe rénal et reçoit les canaux collecteurs de centaines de lobules. La partie la plus superficielle ou externe de chaque pyramide (1/3) est appelée moelle externe; le plus profond (2/3) est la moelle interne et comprend la région papillaire.

Index des articles

- 1 Caractéristiques et histologie

- 1.1 Gradient hyperosmolaire dans la moelle rénale

- 2 fonctions

- 3 Références

Caractéristiques et histologie

Les composants les plus importants des papilles sont les canaux papillaires de Bellini qui donnent la touche finale au fluide tubulaire qu'ils reçoivent. A la fin de son parcours dans les canaux papillaires, ce liquide, déjà converti en urine, est versé dans un calice plus petit et ne subit pas de modifications ultérieures..

Les canaux papillaires, relativement épais, sont les parties terminales du système tubulaire rénal et sont formés par l'union successive d'environ sept canaux collecteurs, dont, quittant le cortex et entrant dans les pyramides, sont passés de cortical à médullaire.

Les trous buccaux des différents canaux Bellini d'une papille donnent à sa muqueuse l'apparence d'une lame perforée, c'est pourquoi elle est connue sous le nom de lame cribrosa. Grâce à cette plaque criblée, l'urine est versée dans le calice.

En plus des canaux de Bellini, les extrémités des longues boucles de Henle se trouvent également dans les papilles, membres de ces néphrons dont les glomérules sont situés dans le cortex qui borde immédiatement la moelle épinière. Néphrons donc appelés juxtamédullaires.

Un autre composant supplémentaire des papilles sont les vaisseaux dits droits, qui prennent naissance dans les artérioles efférentes des néphrons juxtamédullaires et descendent directement vers l'extrémité des papilles, puis remontent directement vers le cortex..

Les longues boucles de Henle et les vaisseaux droits sont des conduits dont les segments initiaux descendent vers les papilles, et là ils se courbent pour revenir au cortex suivant un chemin ascendant parallèle à celui descendant. Le flux à travers les deux segments est dit à contre-courant.

Outre les éléments précités, la présence dans les papilles d'un ensemble de cellules sans organisation histologique précise et à qui on donne le nom de cellules interstitielles, de fonction inconnue, mais qui pourraient être des précurseurs dans les processus de régénération tissulaire, est également décrite..

Gradient hyperosmolaire dans la moelle rénale

L'une des caractéristiques les plus marquantes de la moelle rénale, qui atteint son expression maximale dans les papilles, est l'existence d'un gradient hyperosmolaire dans le liquide interstitiel qui baigne les éléments structuraux décrits..

Il est à noter que les fluides corporels sont généralement en équilibre osmolaire, et c'est cet équilibre qui détermine la répartition de l'eau dans les différents compartiments. L'osmolarité interstitielle, par exemple, est la même dans tout le cortex rénal et égale à celle du plasma..

Dans l'interstitium de la moelle rénale, curieusement, dans le cas du même compartiment, l'osmolarité n'est pas homogène, mais augmente progressivement d'environ 300 mosmol / l près du cortex, à une valeur, dans la papille humaine, d'environ 1200 mosmol / l.

La production et la préservation de ce gradient hyperosmolaire est, en grande partie, le résultat de l'organisation à contre-courant déjà décrite pour les boucles et les vaisseaux droits. Les poignées contribuent à un mécanisme multiplicateur à contre-courant qui crée le dégradé.

Si l'organisation vasculaire était comme celle de n'importe quel autre tissu, ce gradient se dissiperait parce que la circulation sanguine emporterait les solutés. Les verres droits fournissent un mécanisme d'échangeur à contre-courant qui empêche le lavage à contre-courant et aide à préserver le gradient..

L'existence du gradient hyperosmolaire est une caractéristique fondamentale qui, comme on le verra plus loin, s'ajoute à d'autres aspects permettant la production d'urine avec des osmolarités et des volumes variables ajustés aux besoins physiologiques imposés par les circonstances..

Caractéristiques

L'une des fonctions des papilles est de contribuer à la formation du gradient hyperosmolaire et de déterminer l'osmolarité maximale pouvant être atteinte dans son interstitium. Etroitement liée à cette fonction est également celle d'aider à déterminer le volume urinaire et son osmolarité..

Les deux fonctions sont associées au degré de perméabilité que les canaux papillaires offrent à l'urée et à l'eau; perméabilité associée à la présence et aux concentrations plasmatiques de l'hormone antidiurétique (ADH) ou de la vasopressine.

Au niveau de l'interstitium papillaire, la moitié de la concentration osmolaire est NaCl (600 mosmol / l) et l'autre moitié correspond à l'urée (600 mosmol / l). La concentration d'urée à ce site dépend de la quantité de cette substance qui parvient à traverser la paroi du canal papillaire dans l'interstitium..

Ceci est réalisé parce que la concentration d'urée augmente dans les conduits collecteurs lorsque l'eau est réabsorbée, de sorte que lorsque le liquide atteint les conduits papillaires, sa concentration est si élevée que si la paroi le permet, il se diffuse à travers un gradient chimique dans l'interstitium..

S'il n'y a pas d'ADH, la paroi est imperméable à l'urée. Dans ce cas, sa concentration interstitielle est faible et l'hyperosmolarité est également faible. L'ADH favorise l'insertion de transporteurs d'urée qui facilitent sa sortie et son augmentation dans l'interstitium. L'hyperosmolarité est alors plus élevée.

L'hyperosmolarité interstitielle est très importante, car elle représente la force osmotique qui permettra la réabsorption de l'eau qui circule à travers les canaux collecteurs et papillaires. L'eau qui n'est pas réabsorbée dans ces segments finaux sera finalement excrétée sous forme d'urine..

Mais pour que l'eau traverse la paroi des conduits et soit réabsorbée dans l'interstitium, la présence d'aquaporines est nécessaire, qui sont produites dans les cellules de l'épithélium tubulaire et sont insérées dans sa membrane par l'action de l'hormone antidiurétique..

Les canaux papillaires, alors, travaillant en association avec l'ADH, contribuent à l'hyperosmolarité de la moelle et à la production d'urine de volumes et d'osmolarités variables. Avec l'ADH maximum, le volume d'urine est faible et son osmolarité est élevée. Sans ADH, le volume est élevé et l'osmolarité est faible.

Les références

- Ganong WF: Fonction rénale et miction, en Examen de la physiologie médicale, 25e éd. New York, McGraw-Hill Education, 2016.

- Guyton AC, Hall JE: Le système urinaire, en Manuel de physiologie médicale, 13e éd., AC Guyton, JE Hall (éd.). Philadelphie, Elsevier Inc., 2016.

- Koeppen BM et Stanton BA: Mécanismes de transport rénal: NaCl et réabsorption de l'eau le long du néphron, In: Renal Physiology 5e éd. Philadelphie, Elsevier Mosby, 2013.

- Lang F, Kurtz A: Niere, dans Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie, 31 e éd, RF Schmidt et al (éds). Heidelberg, Springer Medizin Verlag, 2010.

- Silbernagl S: Die function der nieren, in Physiologie, 6e éd; R Klinke et al (éds). Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 2010.

Personne n'a encore commenté ce post.