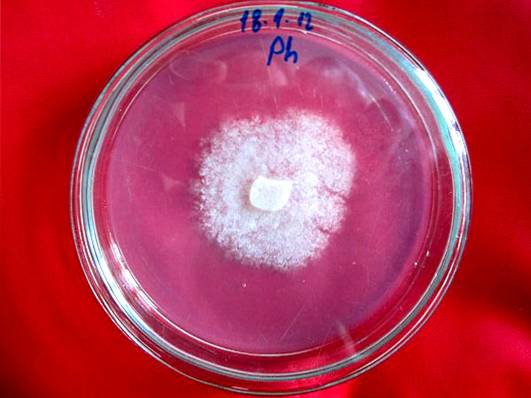

Caractéristiques de Phytophthora, espèces, reproduction, nutrition

Phytophthora est un genre d'oomycètes phytopathogènes. Son nom vient des mots grecs phyton (plante) et Phthora (destructeur), c'est-à-dire destructeur de plantes. Ce genre comprend à la fois des espèces nécrotrophes (elles provoquent la mort des hôtes) et des hémibiotrophes (elles ont besoin de l'hôte vivant pendant un certain temps).

Ils attaquent principalement les dicotylédones, étant dans de nombreux cas une espèce spécifique au sein du genre. C'est-à-dire une sorte de Phytophthora n'attaque qu'une seule espèce de plante. Certaines attaques contre ces plantes cultivées ont été la cause de pertes économiques considérables et même de morts humaines, comme en P. infestans.

Leur reproduction se produit à la fois sexuellement et asexuée. Dans le premier cas, elle est réalisée au moyen d'oospores, tandis que dans le second, les chlamydospores et les zoospores interviennent..

Index des articles

- 1 Fonctionnalités

- 2 Taxonomie et espèces représentatives

- 2.1 Taxonomie

- 2.2 Espèces représentatives

- 3 Lecture

- 3.1 Reproduction asexuée

- 3.2 Reproduction sexuée

- 4 Nutrition

- 5 Références

Caractéristiques

Les représentants du genre ont un mycélium cénocytaire et un aspect hyalin. Finalement, ils peuvent présenter des cloisons, séparant les anciennes parties qui n'ont pas de protoplasme du reste du mycélium. À l'intérieur du mycélium, il y a des gouttes d'huile.

Ce sont des phytopathogènes facultatifs qui peuvent vivre en se nourrissant de matière organique en décomposition (saprophytes) ou en infectant les plantes, en particulier les dicotylédones..

Ils se reproduisent de manière asexuée ou sexuée, bien que chez certaines espèces leur reproduction sexuée ne soit pas connue et que chez d'autres, elle se produise très rarement. Lors de la reproduction sexuée, des oospores rondes sont produites, avec une surface lisse ou moyennement verruqueuse et une couleur jaune ou transparente..

Dans la reproduction asexuée, des zoospores biflagellées ou chlamydospores peuvent être produites qui sont généralement arrondies et avec une paroi de plus de 2 microns d'épaisseur..

Taxonomie et espèces représentatives

Taxonomie

Phytophthora Il appartient à la classe des Oomycètes, un groupe d'organismes qui avaient traditionnellement été inclus dans le royaume des champignons, mais qui ont actuellement été déplacés dans le Chromista par certains auteurs, tandis que d'autres les placent dans le royaume Protista..

La classification au niveau de la famille a également subi des changements. Phytophthora était à l'origine situé parmi les Pythiales, à côté de Pythium et d'autres genres apparentés, cependant, l'analyse de la biologie moléculaire a montré qu'elle a une plus grande affinité avec les Perennosporales, où elles ont été relocalisées.

D'un autre côté, cette délocalisation nécessite également des revues minutieuses, selon certains auteurs.

Le genre Phytophthora a été décrit par de Bary en 1876 sur la base de P. infestans comme espèce type. Il comprend une centaine d'espèces réparties en 10 clades, cependant, il existe encore de nombreuses espèces sans description, certaines situées au sein de complexes d'espèces comme le complexe Phytophthora megasperma.

Espèces représentatives

Phytophthora cambivora

C'est l'une des espèces responsables de l'encre de châtaigne, une maladie qui affecte l'arbre du même nom. En plus de parasiter le châtaignier, on le trouve également dans le sol, où il se nourrit de matière organique en décomposition.

En tant que parasite, il affecte les racines de la plante et, selon le niveau de la racine où l'infection commence, il peut provoquer la mort rapide de l'hôte (près du tronc) ou il peut survivre plusieurs années (racines secondaires).

Phytophthora cinnamomi

Phytophthora cinnamoni c'est une autre espèce qui cause l'encre de châtaigne. Comme P. cinnamomi a des habitudes saprophytes et parasitaires, cependant, ses effets sur l'hôte sont beaucoup plus dévastateurs, au point d'être inclus parmi les 100 espèces envahissantes les plus nuisibles.

Ce champignon commence par envahir l'hôte par les racines secondaires et de là, ils avancent, via les racines primaires, jusqu'au tronc à travers le mycélium. L'infection n'a pas de remède et provoque la mort de la plante.

Phytophthora infestans

Oomycète responsable de la maladie connue sous le nom de mildiou de la pomme de terre ou de mildiou de la pomme de terre, même s'il peut attaquer différentes espèces de plantes, y compris les tomates et le soja. Il était responsable de l'épidémie de pomme de terre qui a provoqué la grande famine en Irlande et en Écosse (1845-1849).

la reproduction

Les espèces du genre Phythophthora peut se reproduire sexuellement par oospores (oogamie) ou asexuée, avec la formation dans ce cas de deux types de spores, les chlamydospores et les zoospores, tous deux produits par le sporange.

Reproduction asexuée

La reproduction asexuée est réalisée au moyen de spores produites dans les sporanges. Les sporangiophores, dans la plupart des cas, sont indiscernables des hyphes, bien que dans certains cas ils puissent être d'un diamètre différent. Les sporanges sont incolores ou peuvent avoir une teinte jaune très pâle.

Ces structures sont généralement insérées de manière terminale dans le sporangiophore, bien qu'elles puissent aussi parfois être intercalées. Ils peuvent rester dans le sporangiophore (non caduques), ou se détacher facilement (feuillus), auquel cas ils agissent comme des structures diffusantes.

Les sporangiophores produiront deux types différents de spores appelés chlamydospores et zoospores. Pour que les zoospores se forment, il faut de l'eau libre. Ces zoospores peuvent être dispersées par la pluie, l'air, les eaux d'irrigation, par les humains et par certains invertébrés.

Les chlamydospores, par contre, sont des spores résistantes caractérisées par des parois épaisses (> 2 microns d'épaisseur). Ces chlamydospores peuvent rester longtemps dans le sol en tant qu'unités infectieuses jusqu'à ce que les conditions soient propices à leur germination..

Reproduction sexuée

le Phythophthora Elles présentent, comme déjà dit, à la fois une reproduction asexuée et sexuée, cependant, certaines espèces sont très incompatibles avec ce dernier type de reproduction et elles n'ont été identifiées qu'en laboratoire et d'autres sont même totalement inconnues en reproduction sexuée..

Chez ceux dans lesquels la reproduction sexuée est connue, elle est réalisée au moyen d'oospores. Les gamètes sont produits dans l'oogonium (femelle) et l'anthéridium (mâle). Certaines espèces peuvent être homothalliques, c'est-à-dire qu'elles produisent des oogonies et des anthéridies dans le même mycélium (elles sont autofertiles).

Au contraire, les autres espèces sont hétérothalliques, c'est-à-dire que chaque mycélium ne produit qu'un seul type de gamétange, mâle ou femelle. Dans les deux cas, la fusion des gamètes entraînera la formation d'oospores, qui dans ce genre sont produites individuellement, c'est-à-dire une seule oospore par oogonium..

Nutrition

Oomycètes du genre Phytophthora ce sont des phytoparasites facultatifs. Dans la vie libre, ce sont des saprophytes qui sécrètent des enzymes pour digérer la matière organique en décomposition de manière extracellulaire, puis absorbent les molécules de matériaux déjà digérés..

Les parasites, quant à eux, peuvent être des nécrotrophes ou des hémibiotrophes. Les nécrotrophes sécrètent des toxines pour tuer les cellules et les tissus des hôtes, puis en obtiennent les nutriments..

Les hémibiotrophes, aux premiers stades de leur vie parasitaire, absorbent les nutriments de la plante sans la tuer, mais agissent et se nourrissent ensuite comme des nécrotrophes.

Les références

- D.C. Erwin (1983). Phytophthora: sa biologie, sa taxonomie, son écologie et sa pathologie. Presse de la Société américaine de phytopathologie.

- F.N. Martin, Z.G. Abad, Y. Balci et K. Ivors (2012). Identification et détection de Phytophora: Passer en revue nos progrès, identifier nos besoins. Maladie des plantes.

- A. Drenth et D. Guest (2013). Phytophthora: le destructeur de plantes. PALMS.

- Phytophthora, Sur Wikipedia. Récupéré de: en.wikipedia.org

- Phytophthora cambivora. Sur Wikipedia. Récupéré de: en.wikipedia.org

- C. Lyre. Oomycètes. Récupéré de Lifeder.org.

- H.S. Judelson (2009). Reproduction sexuée chez les oomycètes: biologie, diversité et contributions à la forme physique. Dans: K. Lamour, S. Kamoun (Eds.), Oomycetegenetics and Genomics: Diversity, Interactions, and Research Tools. John Wiley & Sons, Inc.

Personne n'a encore commenté ce post.