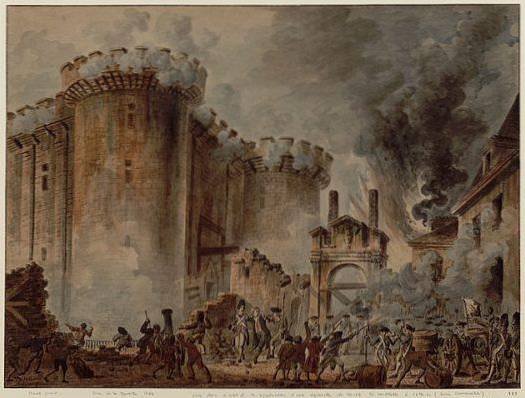

La prise de la Bastille causes, développement, conséquences

La prise de la Bastille, prison réputée pour abriter des adversaires bien connus de la monarchie, ce fut l'événement qui marqua le début de la Révolution française. Le 14 juillet 1789, un grand groupe de citoyens parisiens en prend le contrôle, après quelques jours d'activité politique effrénée.

Si, en soi, la Bastille n'était pas un objectif important, elle avait une composante symbolique importante. Ainsi, pour beaucoup de Français il représentait le roi et l'absolutisme, l'assaut montrait un mécontentement envers un système politique qui ne favorisait que l'aristocratie, la noblesse et le clergé..

Avant l'assaut de la prison, le Tiers État, composé de la bourgeoisie et du peuple, avait commencé à prendre les mesures nécessaires pour accroître son pouvoir. Pour ce faire, ils avaient créé une Assemblée nationale constituante, sans la participation des classes supérieures de la société..

La crainte que le roi envoie l'armée pour réprimer le peuple, qui était descendu dans la rue pour protester, a conduit à plusieurs flambées de violence, dont la prise de la Bastille. La conséquence la plus immédiate fut que le roi Louis XVI fut contraint d'accepter un gouvernement constitutionnel.

Index des articles

- 1. Origines

- 1.1 Bloquer les discussions

- 1.2 Milice populaire

- 1.3 Licenciement de Necker

- 1.4 13 juillet 1789

- 2 causes

- 2.1 La Bastille comme symbole de la monarchie

- 3 Développement et caractéristiques

- 3.1 Siège de la Bastille

- 3.2 Assaut

- 3.3 Capitulation

- 4 Conséquences

- 4.1 La révolution commence

- 4.2 Changement de régime

- 4.3 Suppression des privilèges de succession

- 5 personnages principaux impliqués

- 5.1 Bernard-René Jordan de Launay

- 5.2 Jean-Sylvain Bailly, Jacques Alexis Hamard Thuriot et Louis Ethis de Corny

- 5.3 Pierre-Augustin Hulin

- 5.4 Camille Desmoulins

- 6 Références

Antécédents

La crise financière qui a affligé la France sous le règne de Louis XVI a été aggravée par la participation du pays à divers conflits guerriers. À cela, il faut ajouter le gaspillage de la cour royale, des années de mauvaises récoltes et un système fiscal qui ne taxait que le tiers état et non la noblesse..

Le mécontentement populaire augmenta et le roi, conseillé par son ministre des Finances Necker, décida de convoquer les États généraux en mai 1789. C'était un organe semblable à un Parlement, avec des représentants de chaque domaine. Le monarque, pour calmer la situation, semblait vouloir augmenter la présence du Tiers État.

Verrouillage de la discussion

Cependant, la noblesse et le clergé n'ont pas accepté le plan du monarque et ont bloqué les débats. La réaction du Tiers État, soutenue par une partie du bas clergé, fut d'abandonner les États généraux et de former une Assemblée nationale, le 17 juin 1789..

Louis XVI a dû finir par reconnaître l'autorité de ladite Assemblée. Celui-ci, le 9 juin, a été proclamé Assemblée nationale constituante et a commencé à travailler à la rédaction d'une constitution.

La même Assemblée nationale avait montré ses intentions en prononçant le prétendu serment du jeu de balle et en approuvant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: mettre fin à l'absolutisme et aux privilèges de l'aristocratie.

Milice populaire

Les membres de l'Assemblée nationale ne faisaient pas confiance au monarque. Pour cette raison, ils ont créé une milice populaire composée de 48 000 hommes pour pouvoir se défendre au cas où les autorités enverraient l'armée..

A cette époque, la situation à Paris était très tendue. La population a soutenu l'Assemblée et ses décisions ont été discutées et débattues dans la rue. Même une partie de l'armée a commencé à montrer de la sympathie pour la cause populaire.

Retrait de Necker

Le roi, pour sa part, décida de suivre les conseils des nobles et commença à concentrer des troupes aux abords de la ville. Par ailleurs, Jacques Necker, ministre des Finances qui avait tenté de réformer le système fiscal pour ne pas pénaliser le Tiers État, a été limogé..

Cette nouvelle a atteint les rues de la capitale française le 12 juillet. Pour la plupart des Parisiens, la destitution de Necker était l'annonce d'un futur coup d'État par les secteurs les plus conservateurs.

Les habitants de la ville sont descendus dans les rues, rassemblant près de 10 000 personnes à proximité du Palais Royal. Là, Camille Desmoulins, a appelé les citoyens à prendre les armes pour défendre l'Assemblée.

13 juillet 1789

Dans la nuit du 13, la violence s'est répandue dans Paris. En plus de la destitution de Necker et de la menace pour l'Assemblée, les rebelles ont exigé que le prix du pain et du blé soit abaissé, des denrées de base devenues considérablement plus chères..

Quelques heures plus tard, une foule s'est rassemblée autour de l'hôtel de ville, tandis que des pillages et des attaques ont eu lieu dans diverses zones.

La Garde nationale, nom donné à la milice citoyenne, a tenté d'arrêter le pillage, mais n'avait pas les armes pour le faire. Pour les obtenir, ils ont attaqué plusieurs bâtiments dans lesquels des armes étaient stockées. L'un de ces endroits était Los Inálidos, mais le gouverneur a refusé de remettre les armes qui y avaient été trouvées..

Déjà à cette époque, de nombreux insurgés ont commencé à lancer des slogans pour prendre d'assaut la Bastille, où il y avait un entrepôt rempli de poudre à canon.

Les causes

Les causes qui ont conduit à la prise de la Bastille étaient, en termes généraux, les mêmes que celles qui ont conduit à la Révolution française.

Parmi eux, la mauvaise situation économique que connaît le pays. La majorité de la population, ceux qui ne faisaient pas partie de la noblesse, du clergé ou de la famille royale, blâmaient le gaspillage de la Cour pour la hausse du prix des produits de première nécessité. De plus, de mauvaises récoltes ont conduit à des épisodes de famine.

À cela, il faut ajouter le système absolutiste et patrimonial qui régnait sur le pays. Au sommet se trouvait le roi, au pouvoir presque absolu et, derrière lui, deux secteurs privilégiés, l'aristocratie et le clergé. Le reste de la population n'avait quasiment aucun droit politique et, en plus, c'était eux qui devaient payer des impôts.

L'importance économique croissante de la bourgeoisie n'avait aucune correspondance avec son pouvoir politique nul, qui était l'une des causes qui ont conduit la Révolution.

La Bastille comme symbole de la monarchie

La Bastille était une forteresse devenue prison à l'époque du roi Louis XIV. De cette manière, il était devenu le destin de tous les opposants à la monarchie, devenant un symbole de l'absolutisme..

L'idéologue derrière la conversion de la forteresse en prison d'État était le cardinal de Richelieu. Il avait décidé d'enfermer les accusés de crimes politiques, un ordre du roi suffisait à les condamner..

Le bâtiment avait une forme rectangulaire et était protégé par un mur qui avait une extension de 30 mètres. Avec huit tours circulaires sur son périmètre, la forteresse était entourée d'un fossé et n'avait qu'une seule porte. Cela en a fait une cible vraiment difficile pour les révolutionnaires..

Ceux-ci, en principe, venaient à la Bastille pour s'approvisionner en armes et en munitions. Cependant, lorsque les responsables de la prison ont refusé de les remettre, ils ont décidé de la prendre de force..

Développement et caractéristiques

L'une des caractéristiques les plus importantes de la prise de la Bastille et de toute la Révolution française était qu'il s'agissait d'un soulèvement populaire. Les dirigeants étaient, pour la plupart, bourgeois, accompagnés dans les rues par le reste du soi-disant Tiers État.

Avant l'agression contre la prison, un événement peut avoir changé l'histoire. A quelques mètres des Invalides, il y avait un détachement militaire, prêt à entrer en action contre la foule qui manifestait.

Lorsque le baron de Besenval, à la tête de ces troupes, demanda aux chefs de chaque corps si les soldats seraient prêts à tirer sur la congrégation, la réponse unanime fut que non..

Siège de la Bastille

La Bastille n'avait que 30 gardes et un petit groupe de vétérans pour sa défense. À l'époque, il n'y avait que sept prisonniers, aucun d'entre eux n'ayant une importance particulière..

De leur côté, les assaillants étaient au nombre de près d'un millier. Au milieu de la matinée du 14 juillet, ils se rassemblaient à l'extérieur. Leurs demandes étaient que les défenseurs rendent la prison et puissent accéder aux armes et à la poudre à canon qui y étaient stockées..

L'Assemblée des électeurs de Paris a envoyé une délégation pour négocier leur reddition avec les défenseurs. Après le premier contact, une deuxième délégation a repris les pourparlers. Dans ce cas, les envoyés étaient Jacques Alexis Hamard Thuriot et Louis Ethis de Corny, qui n'ont pas non plus atteint leurs objectifs.

Le refus a excité les esprits de la congrégation. La première tentative d'agression, assez désorganisée, a commencé vers 13h30, lorsqu'une partie des personnes présentes est entrée dans la cour extérieure..

Pour favoriser la prise du bâtiment, ils ont procédé à l'abaissement du pont-levis, brisant les chaînes qui le retenaient. Ils ont reçu des coups de feu, qui ont fait de nombreuses victimes.

Une demi-heure plus tard, une nouvelle délégation a tenté à nouveau de mettre fin au siège sans recourir à la violence. Encore une fois, aucun résultat.

Agression

La quatrième tentative de négociation a eu lieu vers 15 heures, avec un autre refus des gardiens. C'est alors que le véritable assaut a commencé. On ne sait pas à 100% qui a commencé à tirer, mais une vraie bataille a rapidement éclaté. La structure de la prison a rendu sa prise très compliquée et le combat est devenu plus intense.

Au bout de 30 minutes, les assaillants ont reçu des renforts, rejoints par 61 gardes qui avaient déserté les troupes régulières. À la tête de ces gardes se trouvait Pierre-Augustin Hulin, qui avait occupé le poste de sergent au sein de la Garde suisse.

À leur entraînement militaire, ces gardes ont ajouté des armes qu'ils avaient emportées aux Inálides, en plus de 2 à 5 canons..

Capitulation

L'agression avait fait près de 100 victimes parmi les assaillants jusqu'à ce que, vers 17 heures, les défenseurs de la Bastille ordonnent l'arrêt des tirs. Malgré leur avantage stratégique, ils savaient qu'ils ne pouvaient plus tenir longtemps, ils ont donc envoyé aux pillards une lettre avec les conditions de leur reddition..

Parmi les conditions de remise de la Bastille, ils ont exigé qu'il n'y ait pas de représailles contre les défenseurs. Bien que les demandes aient été rejetées, les assiégés ont finalement rendu la forteresse. Vers 17h30, les Parisiens sont entrés et ont pris le contrôle.

La garnison qui avait défendu la prison a été transférée à la mairie. Bien que la Garde nationale ait tenté d'éviter les incidents, lors du transfert, la foule a lynché quatre officiers.

Ignorant ce qui s'est passé, Louis XVI a ordonné à son armée d'évacuer la capitale. Le mandat est arrivé à la mairie à l'aube.

Conséquences

La prise de la Bastille marque le début de la Révolution française. Partout dans le pays, il y a eu des soulèvements contre les autorités, qui ont utilisé les troupes étrangères présentes pour tenter de reprendre le contrôle.

La révolution commence

Le lendemain de l'assaut de la Bastille, vers 8 heures du matin, le roi Louis XVI fut informé de ce qui s'était passé par le duc de duc de Liancourt. Le monarque a montré la surprise et, selon les chroniqueurs, il ne pouvait que dire à son interlocuteur, «mais, Liancourt, c'est une émeute». La réponse était très simple et précise: «Non, Sire», dit-il, «c'est une Révolution». .

A Paris, pendant ce temps, les citoyens se barricadèrent, attendant la réponse des troupes royales. A Versailles, avec la réunion de l'Assemblée, un coup d'État allait avoir lieu par les pro-monarchistes, sans finalement avoir lieu..

Changement de régime

Les craintes des rebelles face à une réponse militaire n'ont pas été confirmées. Le 15 au matin, le roi comprend sa défaite et ordonne aux troupes de se retirer.

Le marquis de La Fayette est nommé chef de la garde nationale à Paris, tandis que le chef du Tiers État, Jean-Sylvain Bailly, est élu maire de la capitale..

Le monarque, en signe de bonne volonté, a annoncé que Necker serait réintégré à son poste, en plus de son retour de Versailles à Paris. Le 27 juillet, déjà dans la capitale, le monarque a accepté de porter le symbole de la révolution: une cocarde tricolore.

Les révolutionnaires ont rapidement commencé à mettre en œuvre leurs mesures politiques. La monarchie, pour sa part, n'avait d'autre choix que de les accepter pour maintenir le trône.

Élimination des privilèges successoraux

La conséquence sociale la plus importante des événements qui suivirent la prise de la Bastille fut la suppression des privilèges de l'aristocratie et du clergé. De cette manière, l'Assemblée a détruit les fondements du système féodal..

Entre autres mesures, les représentants des citoyens ont décrété un juste prix pour les terres et ont éliminé les syndicats et les corporations..

Des flambées révolutionnaires se sont également produites dans les zones rurales. Les paysans ont attaqué des châteaux et des résidences de la noblesse, ainsi que des bureaux de perception des impôts.

Pendant un certain temps, une monarchie constitutionnelle a été maintenue, bien que le roi soit resté prisonnier aux Tuileries après avoir été découvert en train de quitter la France. En 1792, des preuves sont apparues qu'il essayait de conspirer contre l'Assemblée et les gens ont pris d'assaut la prison.

Les fonctions du monarque ont été abolies et, le 20 septembre, la France est devenue une république.

Principaux personnages impliqués

Nombreux étaient les personnages qui ont participé à la prise de la Bastille, tant parmi les défenseurs que parmi les assaillants..

Bernard-René Jordan de Launay

Launay est le dernier gouverneur de la Bastille, poste auquel il est affecté, pratiquement, dès sa naissance. Son père occupait le même poste et Bernard-René est né dans la forteresse elle-même, transformée en prison.

Lors de l'assaut, Launay n'a reçu aucun ordre de ses supérieurs, il a donc dû prendre l'initiative. Premièrement, il a refusé d'ouvrir les portes et de remettre la poudre et les armes qui y étaient stockées, mais après la bataille qui a suivi, il n'a eu d'autre choix que de céder..

Le gouverneur a été arrêté et transféré à la mairie. Cependant, il n'a jamais atteint sa destination, car il a été lynché par la foule en chemin..

Jean-Sylvain Bailly, Jacques Alexis Hamard Thuriot et Louis Ethis de Corny

Ils faisaient partie des différentes délégations qui sont entrées dans la Bastille pour tenter de faire capituler les défenseurs. Des trois, celui qui a obtenu la plus grande reconnaissance était Bailly, puisqu'il était maire de Paris et était celui qui a donné au roi Louis XIV la cocarde tricolore, symbole de la révolution..

Comme beaucoup d'autres révolutionnaires, il a fini par être jugé et condamné par ses propres camarades. Il a été guillotiné le 12 novembre 1791.

Pierre-Augustin Hulin

Membre de la garde suisse, corps dans lequel il atteignit le grade de sergent, il fut l'un des chefs de la prise de la Bastille. Ainsi, il est devenu commandant des Volontaires de la Bastille, bien que, plus tard, il se soit retrouvé en prison pour être membre de la faction plus modérée..

Les historiens affirment que c'est lui qui a ordonné de tirer sur la forteresse lors de l'assaut, ce qui a déclenché la réponse des défenseurs..

Camille Desmoulins

Camille Desmoulins a été l'un des idéologues de la prise de la Bastille. Dès le début, il était favorable à l'implantation d'une république comme la meilleure méthode pour mettre fin au système absolutiste français.

Quelques jours avant la prise de la Bastille, Desmoulin a convoqué les Parisiens pour manifester devant le Palais Royal, considéré comme le précédent immédiat de la prise de prison..

Déjà pendant la période dite de la Terreur, Desmoulins s'est retrouvé en désaccord avec Maximilien de Robespierre. Finalement, il fut arrêté et exécuté le 5 avril 1794.

Les références

- National Geographic. 14 juillet 1789, prise de la Bastille. Récupéré de nationalgeographic.com

- Martí, Miriam. Prise de la Bastille. Obtenu sur sobrefrancia.com

- Ecured. Prise de la Bastille. Obtenu sur ecured.cu

- Salem Media. Pourquoi la prise de la Bastille était-elle importante?. Récupéré de historyonthenet.com

- Jennifer Llewellyn, Steve Thompson. La chute de la Bastille. Récupéré de alphahistory.com

- Les rédacteurs de l'Encyclopaedia Britannica. Bastille. Récupéré de britannica.com

- Bos, Carole. Révolution française - Prise de la Bastille. Récupéré de awesomestories.com

Personne n'a encore commenté ce post.