Éléments de la chaîne alimentaire, pyramide alimentaire et exemples

Ongle chaîne alimentaire ou trophique est une représentation graphique des multiples connexions qui existent, en termes d'interactions de consommation entre les différentes espèces faisant partie d'une communauté.

Les chaînes trophiques varient considérablement selon l'écosystème étudié et sont constituées des différents niveaux trophiques qui y existent. La base de chaque réseau est constituée par les producteurs primaires. Ceux-ci sont capables de photosynthèse, captant l'énergie solaire.

Les niveaux successifs de la chaîne sont constitués d'organismes hétérotrophes. Les herbivores consomment les plantes, et celles-ci sont consommées par les carnivores.

Souvent, les relations dans le réseau ne sont pas totalement linéaires, car dans certains cas, les animaux ont une alimentation extensive. Un carnivore, par exemple, peut se nourrir de carnivores et d'herbivores.

L'une des caractéristiques les plus remarquables des chaînes alimentaires est l'inefficacité avec laquelle l'énergie passe d'un niveau à un autre. Une grande partie de ceci est perdue sous forme de chaleur, et seulement environ 10% passe. Pour cette raison, les chaînes alimentaires ne peuvent pas s'étendre et avoir plusieurs niveaux..

Index des articles

- 1 D'où vient l'énergie?

- 2 éléments qui le composent

- 2.1 Autotrophes

- 2.2 Hétérotrophes

- 2.3 Décomposeurs

- 2.4 Niveaux trophiques

- 3 Modèle de réseau

- 3.1 Les réseaux trophiques ne sont pas linéaires

- 4 Transfert d'énergie

- 4.1 Transfert d'énergie aux producteurs

- 4.2 Transfert d'énergie entre les autres niveaux

- 5 Pyramide trophique

- 5.1 Types de pyramides trophiques

- 6 Exemple

- 7 Références

D'où vient l'énergie?

Toutes les activités que les organismes exercent nécessitent de l'énergie - du mouvement, que ce soit par l'eau, la terre ou l'air, au transport d'une molécule, au niveau cellulaire.

Toute cette énergie vient du soleil. L'énergie solaire qui rayonne constamment vers la planète Terre se transforme en réactions chimiques qui nourrissent la vie.

De cette manière, les molécules les plus basiques qui permettent la vie sont obtenues à partir de l'environnement sous forme de nutriments. Contrairement aux nutriments chimiques, qui, s'ils sont conservés.

Par conséquent, il existe deux lois fondamentales qui régissent le flux d'énergie dans les écosystèmes. Le premier établit que l'énergie passe d'une communauté à une autre dans deux écosystèmes par un flux continu qui ne va que dans une seule direction. Il est nécessaire de remplacer l'énergie de la source solaire.

La deuxième loi stipule que les nutriments passent par des cycles continus et sont utilisés à plusieurs reprises dans le même écosystème, et aussi entre eux..

Les deux lois modulent le passage de l'énergie et façonnent le réseau complexe d'interactions qui existent entre les populations, entre les communautés et entre ces entités biologiques avec leur environnement abiotique..

Les éléments qui le composent

De manière très générale, les êtres organiques sont classés selon la manière dont ils obtiennent l'énergie pour se développer, se maintenir et se reproduire, en autotrophes et hétérotrophes..

Autotrophes

Le premier groupe, les autotrophes, comprend des individus capables de prendre l'énergie solaire et de la transformer en énergie chimique stockée dans des molécules organiques..

En d'autres termes, les autotrophes n'ont pas besoin de consommer de la nourriture pour survivre, car ils sont capables de la générer. Ils sont aussi souvent appelés «producteurs».

Le groupe d'organismes autotrophes le plus connu est celui des plantes. Cependant, il existe également d'autres groupes, tels que les algues et certaines bactéries. Ils disposent de toute la machinerie métabolique nécessaire pour mener à bien les processus de photosynthèse..

Le soleil, la source d'énergie qui alimente la terre, fonctionne grâce à la fusion des atomes d'hydrogène pour former des atomes d'hélium, libérant ainsi d'immenses quantités d'énergie..

Seule une petite fraction de cette énergie atteint la Terre, sous forme d'ondes électromagnétiques de chaleur, de lumière et de rayonnement ultraviolet..

En termes quantitatifs, une grande partie de l'énergie qui atteint la Terre est réfléchie par l'atmosphère, les nuages et la surface de la Terre..

Après cet événement d'absorption, environ 1% de l'énergie solaire reste disponible. De cette quantité qui parvient à atteindre la terre, les plantes et autres organismes parviennent à capturer 3%.

Hétérotrophes

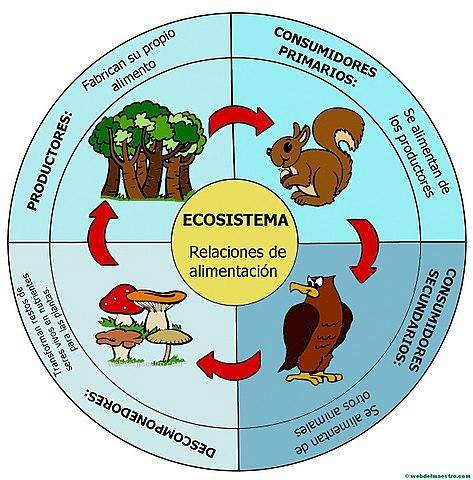

Le deuxième groupe est constitué d'organismes hétérotrophes. Ils ne sont pas capables de photosynthèse et doivent rechercher activement leur nourriture. Par conséquent, dans le contexte des chaînes alimentaires, ils sont appelés consommateurs. Plus tard, nous verrons comment ils sont classés.

L'énergie que les producteurs individuels ont réussi à stocker est à la disposition des autres organismes qui composent la communauté..

Décomposeurs

Il existe des organismes qui, de la même manière, constituent les «fils» des chaînes trophiques. Ce sont les décomposeurs ou les mangeurs de débris.

Les décomposeurs sont constitués d'un groupe hétérogène de petits animaux et de protistes qui vivent dans des environnements où s'accumulent fréquemment des déchets, tels que des feuilles qui tombent au sol et des cadavres..

Parmi les organismes les plus remarquables, on trouve: les vers de terre, les acariens, les myriapodes, les protistes, les insectes, les crustacés appelés cochenilles, les nématodes et même les vautours. À l'exception de ce vertébré volant, le reste des organismes sont assez communs dans les dépôts de déchets.

Son rôle dans l'écosystème consiste à extraire l'énergie stockée dans la matière organique morte, à l'excréter dans un état de décomposition plus avancé. Ces produits servent de nourriture à d'autres organismes en décomposition. Comme les champignons, principalement.

L'action de décomposition de ces agents est essentielle dans tous les écosystèmes. Si nous supprimions tous les décomposeurs, nous aurions une accumulation abrupte de cadavres et d'autres matières.

En plus du fait que les nutriments stockés dans ces corps seraient perdus, le sol ne pourrait pas être nourri. Ainsi, des dommages à la qualité du sol entraîneraient une diminution drastique de la vie végétale, mettant fin au niveau de production primaire..

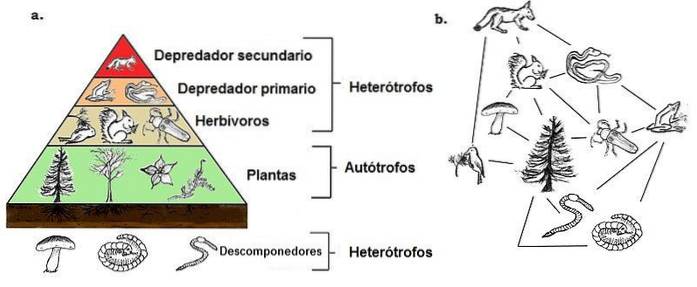

Niveaux trophiques

Dans les chaînes alimentaires, l'énergie passe d'un niveau à un autre. Chacune des catégories mentionnées constitue un niveau trophique. Le premier est composé de toute la grande diversité de producteurs (plantes de toutes sortes, cyanobactéries, entre autres).

Les consommateurs, quant à eux, occupent plusieurs niveaux trophiques. Ceux qui se nourrissent exclusivement de plantes forment le deuxième niveau trophique et sont appelés consommateurs primaires. Un exemple de ceci sont tous les animaux herbivores.

Les consommateurs secondaires sont constitués de carnivores - des animaux qui mangent de la viande. Ce sont des prédateurs et leurs proies sont principalement des consommateurs primaires..

Enfin, il existe un autre niveau formé par les consommateurs tertiaires. Comprend les groupes d'animaux carnivores dont les proies sont d'autres animaux carnivores appartenant à des consommateurs secondaires.

Modèle de réseau

Les chaînes alimentaires sont des éléments graphiques qui cherchent à décrire les relations des espèces dans une communauté biologique, en termes de leur alimentation. En termes didactiques, ce réseau expose "qui se nourrit de quoi ou de qui".

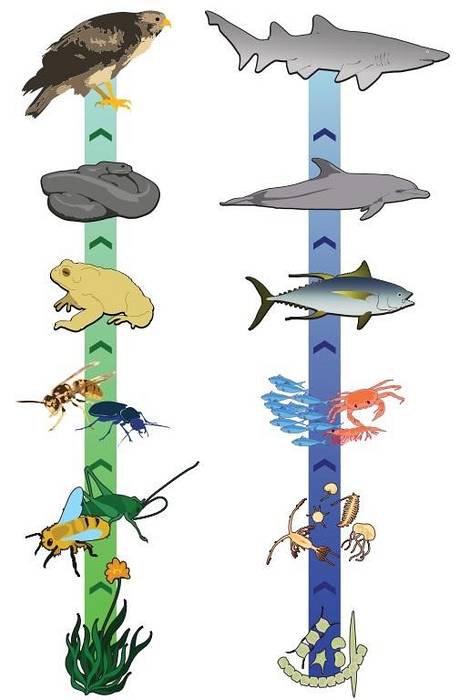

Chaque écosystème présente un réseau alimentaire unique et radicalement différent de ce que l'on pourrait trouver dans un autre type d'écosystème. En général, les chaînes alimentaires ont tendance à être plus compliquées dans les écosystèmes aquatiques que dans les écosystèmes terrestres..

Les réseaux trophiques ne sont pas linéaires

Il ne faut pas s'attendre à trouver un réseau linéaire d'interactions, car dans la nature, il est extrêmement difficile de définir précisément les frontières entre les consommateurs primaires, secondaires et tertiaires..

Le résultat de ce modèle d'interactions sera un réseau avec de multiples connexions entre les membres du système..

Par exemple, certains ours, rongeurs et même nous les humains sont des "omnivores", ce qui signifie que la gamme d'alimentation est large. En fait, le terme latin signifie "qui mange tout".

Ainsi, ce groupe d'animaux peut se comporter dans certains cas comme un consommateur primaire, et plus tard comme un consommateur secondaire, ou vice versa..

Passant au niveau suivant, les carnivores mangent généralement des herbivores ou d'autres carnivores. Par conséquent, ils seraient classés comme consommateurs secondaires et tertiaires.

Pour illustrer la relation précédente, nous pouvons utiliser des hiboux. Ces animaux sont des consommateurs secondaires lorsqu'ils se nourrissent de petits rongeurs herbivores. Mais, lorsqu'ils consomment des mammifères insectivores, ils sont considérés comme des consommateurs tertiaires.

Il existe des cas extrêmes qui ont tendance à compliquer davantage le réseau, par exemple les plantes carnivores. Bien qu'ils soient producteurs, ils sont également classés comme consommateurs, en fonction de la proie. En cas d'araignée, elle deviendrait un producteur et consommateur secondaire.

Transfert d'énergie

Transfert d'énergie aux producteurs

Le passage de l'énergie d'un niveau trophique à l'autre est un événement très inefficace. Cela va de pair avec la loi de la thermodynamique qui stipule que l'utilisation de l'énergie n'est jamais totalement efficace..

Pour illustrer le transfert d'énergie, prenons comme exemple un événement de la vie quotidienne: la combustion de l'essence par notre voiture. Dans ce processus, 75% de l'énergie libérée est perdue sous forme de chaleur..

On peut extrapoler le même modèle aux êtres vivants. Lorsque les liaisons ATP sont rompues pour être utilisées dans la contraction musculaire, de la chaleur est générée dans le cadre du processus. Il s'agit d'un schéma général dans la cellule, toutes les réactions biochimiques produisent de petites quantités de chaleur.

Transfert d'énergie entre les autres niveaux

De même, le transfert d'énergie d'un niveau trophique à un autre se fait avec une efficacité considérablement faible. Lorsqu'un herbivore consomme une plante, seule une partie de l'énergie captée par l'autotrophe peut passer à l'animal.

Dans le processus, l'usine a utilisé une partie de l'énergie pour se développer et une partie importante a été perdue sous forme de chaleur. De plus, une partie de l'énergie du soleil a été utilisée pour construire des molécules qui ne sont ni digestibles ni utilisables par l'herbivore, comme la cellulose..

Dans la continuité du même exemple, l'énergie que l'herbivore a acquise grâce à la consommation de la plante sera divisée en plusieurs événements au sein de l'organisme..

Une partie de celui-ci sera utilisée pour construire les parties de l'animal, par exemple l'exosquelette, en cas d'arthropode. De la même manière que dans les niveaux précédents, un pourcentage important est perdu sous forme thermique.

Le troisième niveau trophique comprend les individus qui consommeront notre arthropode hypothétique ci-dessus. La même logique énergétique que nous avons appliquée aux deux niveaux supérieurs s'applique également à ce niveau: une grande partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. Cette fonction limite la longueur que la chaîne peut prendre.

Pyramide trophique

Une pyramide trophique est une manière particulière de représenter graphiquement les relations dont nous avons parlé dans les sections précédentes, non plus comme un réseau de connexions, mais en regroupant les différents niveaux en étapes d'une pyramide..

Il a la particularité d'intégrer la taille relative de chaque niveau trophique comme chaque rectangle de la pyramide.

À la base, les producteurs primaires sont représentés, et au fur et à mesure que nous montons dans le graphique, les autres niveaux apparaissent par ordre croissant: consommateurs primaires, secondaires et tertiaires..

Selon les calculs effectués, chaque étape est environ dix fois plus élevée si on la compare à la supérieure. Ces calculs sont issus de la règle bien connue des 10%, car le passage d'un niveau à l'autre implique une transformation d'énergie proche de cette valeur..

Par exemple, si le niveau d'énergie stockée sous forme de biomasse est de 20000 kilocalories par mètre carré et par an, au niveau supérieur il sera de 2000, dans les 200 prochains, et ainsi de suite jusqu'à atteindre les consommateurs quaternaires.

L'énergie qui n'est pas utilisée dans les processus métaboliques des organismes, représente la matière organique rejetée ou la biomasse stockée dans le sol.

Types de pyramides trophiques

Il existe différents types de pyramides, en fonction de ce qui y est représenté. Cela peut être fait en termes de biomasse, d'énergie (comme dans l'exemple mentionné), de production, de nombre d'organismes, entre autres.

Exemple

Une chaîne alimentaire aquatique d'eau douce typique commence par la grande quantité d'algues vertes qui y vivent. Ce niveau représente le producteur primaire.

Le principal consommateur dans notre exemple hypothétique sera les mollusques. Les consommateurs secondaires comprennent les espèces de poissons qui se nourrissent de mollusques. Par exemple, les espèces sculptantes visqueuses (Cottus cognatus).

Le dernier niveau est composé de consommateurs tertiaires. Dans ce cas, la sculpture visqueuse est consommée par une espèce de saumon: le saumon royal ou Oncorhynchus tshawytscha.

Si nous le voyons du point de vue du réseau, au niveau initial des producteurs, nous devrions prendre en compte, en plus des algues vertes, toutes les diatomées, les algues bleu-vert, et autres..

Ainsi, de nombreux autres éléments sont incorporés (espèces de crustacés, rotifères et plusieurs espèces de poissons) pour former un réseau interconnecté.

Les références

- Audesirk, T., et Audesirk, G. (2003). Biologie 3: évolution et écologie. Pearson.

- Campos-Bedolla, P. (2002). la biologie. Éditorial Limusa.

- Lorencio, C. G. (2000). Écologie communautaire: le paradigme des poissons d'eau douce. Université de Séville.

- Lorencio, C. G. (2007). Progrès de l'écologie: vers une meilleure connaissance de la nature. Université de Séville.

- Molina, P. G. (2018). Écologie et interprétation du paysage. Tuteur de formation.

- Odum, E. P. (1959). Fondamentaux de l'écologie. Société WB Saunders.

Personne n'a encore commenté ce post.