Caractéristiques de la cavité glénoïde, fonction, pathologies, troubles

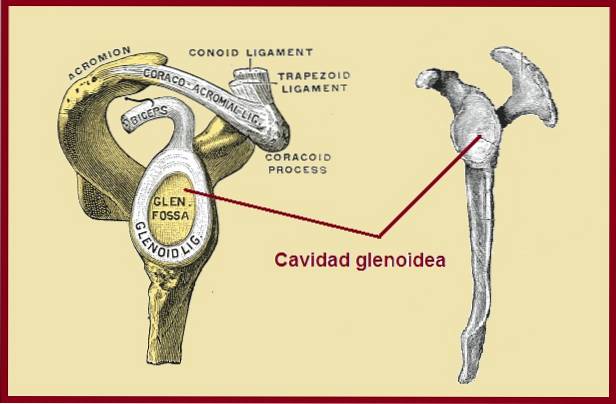

La cavité glénoidienne C'est une concavité de l'omoplate ou de l'omoplate. La tête de l'humérus s'y intègre parfaitement, formant l'articulation gléno-humérale ou également appelée articulation scapulo-humérale. Cette articulation est également connue sous le nom de première articulation de l'épaule..

Cette articulation est très instable et, par conséquent, le muscle deltoïde a pour fonction de soulever la tête humérale vers l'acromion, tandis que le muscle supra-épineux ne permet pas à la tête de l'humérus de quitter la cavité glénoïde.

À son tour, dans les arcades médianes du mouvement de l'épaule, la coiffe des rotateurs agit comme un stabilisateur dynamique, qui est chargé de pousser la tête humérale contre la cavité glénoïde.

De même, pour les mouvements de l'épaule au-dessus de 60 ° et en rotation, l'articulation est stabilisée par le complexe gléno-huméral inférieur. Ce complexe est formé par la capsule articulaire en conjonction avec le ligament gléno-huméral inférieur.

Parmi les pathologies qui impliquent la cavité glénoïde, on peut citer: l'instabilité de l'épaule dont la cause est multifactorielle, l'arthrose de l'articulation gléno-humérale, la fracture de la cavité glénoïde et la lésion de Bankart, entre autres..

Index des articles

- 1 Fonctionnalités

- 2 Fonction

- 3 Pathologie ou trouble apparenté

- 3.1 - Instabilité de l'articulation glénohumérale

- 3.2 - Arthrose de l'articulation glénohumérale

- 3.3 - Fracture de la cavité glénoïde

- 3.4 - Blessure Bankart

- 4 Références

Caractéristiques

La cavité glénoïde est une concavité peu profonde, en forme de poire, plus longue que large, avec une base plus large.

Selon Romero et al., La mesure moyenne de la cavité glénoïde dans la zone céphalo-caudale est de 3,70 cm et le diamètre antéro-postérieur est d'environ 2,71 cm..

Ces données coïncident avec celles obtenues par Kose et al en 2018, qui a évalué 100 patients dont la moyenne de la zone céphalo-caudale était de 38,15 mm pour le côté dominant et 37,87 mm pour le côté non dominant, tandis que le diamètre antéropostérieur était de 28, 60 mm pour le côté dominant et 28,00 mm pour le côté non dominant.

Cela signifie que les deux cavités glénoïdes ne sont pas les mêmes et qu'il existe des différences significatives entre elles..

Ces informations peuvent être très utiles dans les remplacements prothétiques totaux d'épaule, en particulier pour corriger les problèmes actuels de descellement de la prothèse glénoïdienne et l'instabilité gléno-humérale qui en résulte..

D'autre part, la cavité glénoïde a un anneau de tissu fibrocartilagineux appelé le labrum ou bord glénoïde. Le labrum, avec la capsule articulaire et les ligaments gléno-huméraux, est appelé complexe capsulolabral. Permet à la concavité d'être un peu plus profonde, assurant ainsi la stabilité de l'articulation glénohumérale.

La faible profondeur de la cavité glénoïde lui donne un avantage sur le reste des articulations, car elle permet à l'épaule d'avoir une amplitude de mouvement assez large, étant l'articulation qui a la plus grande capacité de mouvement. Cependant, cette même caractéristique lui confère un inconvénient, car elle le rend plus vulnérable aux luxations souffrantes..

Une fonction

Sa fonction principale est de recevoir et d'accueillir en permanence la tête de l'humérus, lui offrant la possibilité de bouger. Par conséquent, ce n'est pas une relation statique, mais au contraire, c'est très dynamique.

Il sert également de point d'insertion de certains muscles, tels que: la longue tête du biceps est fixée sur le bord supérieur de la cavité glénoïde et la longue tête du triceps qui repose sur le bord inférieur de la même cavité.

Pathologie ou trouble connexe

- Instabilité de l'articulation glénohumérale

L'instabilité de l'articulation glénohumérale peut être causée par: une lésion du complexe capsulolabral, une antéversion glanale excessive ou une hypermobilité capsulaire. D'autre part, il existe des études qui montrent qu'il existe des facteurs anatomiques qui peuvent influencer pour augmenter la prédisposition à avoir une épaule instable.

Les paramètres anatomiques pertinents à cet égard sont: l'indice gléno-huméral horizontal, l'inclinaison de la glène et l'angle d'antéversion de l'omoplate..

L'instabilité articulaire glénohumérale peut commencer par une subluxation et se terminer par une luxation complète. Cette affectation est très fréquente, elle représente 95% de toutes les luxations, étant plus fréquente chez l'homme que chez la femme..

Il est à noter qu'une épaule instable provoque des douleurs, limitant certains mouvements.

Traitement

Traitement de l'instabilité de la cavité glénoïde 100% chirurgical, tant que le nombre de luxations est supérieur à trois épisodes.

Les options sont, la mise en place de prothèses spéciales ou l'ostéosynthèse ou la reconstruction des fractures de la cavité glénoïde.

Exploration physique

Pour détecter l'instabilité de l'articulation gléno-humérale, plusieurs tests peuvent être réalisés sur le patient:

Test appréhension

C'est un test plutôt inconfortable pour le patient. On tente de placer le bras en abduction à 90 °, tout en induisant une rotation externe en rétropulsion.

La sensation du patient sous cette action est que l'épaule va se luxer, c'est-à-dire qu'il sent que la tête de l'humérus va sortir de la cavité glénoïde et bien sûr il résiste à ce mouvement.

Test de déménagement

Le patient couché sur le dos, laissant son épaule à examiner hors de la table, le bras du patient est placé en rotation externe et en abduction à 90 °. À partir de cette position, nous plaçons la main derrière l'épaule du patient et, à mesure que la rotation est augmentée, l'épaule est poussée vers l'avant.

Dès que le patient se plaint de douleur, l'épaule opposée est poussée, c'est-à-dire vers l'arrière. Si cette action provoque la minimisation ou la disparition de la douleur, elle est considérée comme un test positif pour l'instabilité gléno-humérale..

Tiroir à fourmis / poteaux

Ce test évalue la laxité antéropostérieure. Le patient assis, on lui demande d'étendre complètement le bras sur le côté du corps, puis l'épaule est stabilisée et, très soigneusement, il s'agit de déplacer la tête de l'humérus vers l'arrière puis vers l'avant..

Le professionnel qui effectuera l'examen pourra détecter si le mouvement de l'épaule est normal ou anormal..

Test de Sulcust

Évalue l'instabilité inférieure de l'articulation gléno-humérale. Pour ce test, le patient doit être assis. On vous demande d'étendre le bras sur le côté du corps, puis de fléchir le coude.

À partir de cette position, une traction vers le bas est effectuée. S'il est possible de détecter une dépression sous l'acromion, c'est le signe qu'il y a une lésion de l'intervalle des rotateurs, et dans ce cas le test est considéré comme positif.

Exploration d'imagerie

Toutes les études d'imagerie sont précieuses et chacune fournit des informations utiles, c'est-à-dire qu'elles sont complémentaires.

En ce sens, la radiologie et la tomographie axiale informatisée (TDM) ou arthro CT, offrent des informations précises sur les lésions osseuses et orientent vers le type de traitement chirurgical à suivre..

Alors que l'imagerie par résonance magnétique est utile pour étudier les tissus mous, comme par exemple dans le cas d'une déchirure du tissu fibrocartilagineux (labrum).

- Arthrose de l'articulation gléno-humérale

C'est généralement le résultat d'une fracture. Il commence par un traitement non chirurgical et s'il n'est pas résolu, une intervention chirurgicale doit être effectuée. Ces options pré-chirurgicales comprennent l'arthrodèse ou la prothèse totale ou inversée..

- Fracture de la cavité glénoïde

Ils sont causés par un traumatisme. Ce type de fracture nécessite une intervention chirurgicale, compte tenu de sa complexité. Idelberg classe les fractures de la glène en six catégories selon les caractéristiques de la blessure, telles que l'extension de la fracture, les structures impliquées ou l'orientation de la fracture, entre autres..

- Blessure Bankart

La lésion de Bankart est caractérisée par des dommages au tissu conjonctif qui entoure la cavité glénoïde qui, comme nous l'avons mentionné précédemment, s'appelle le labrum ou le bord glénoïde..

Elle survient généralement après un traumatisme, comme une luxation de l'épaule. Il est également possible d'arracher des mouvements répétitifs pendant le sport. La déchirure du labrum glénoïdien provoque une instabilité articulaire.

Dans cette situation, le patient sent que l'épaule va glisser hors de sa place, en fait, c'est possible. En outre, le patient ressent une douleur lors du déplacement de l'épaule. Dans ces cas, l'imagerie par résonance magnétique est idéale pour faire le diagnostic..

Dans les blessures légères, il est possible de traiter avec de la physiothérapie, mais dans les cas plus graves, une intervention chirurgicale est nécessaire.

Les références

- "Cavité glénoïde (omoplate)". Wikipedia, l'encyclopédie libre. 23 sept. 2017, 16:19 UTC. 6 octobre 2019, 22:52

- Romero R, Alliegro E, Bautista D.Morphométrie de la cavité glénoïde de l'omoplate. Gac Méd Caracas 2015; 123 (4): 287-291. Disponible sur: researchgate.net

- García-Mata S, Hidalgo Ovejero A. Ostéométrie-scapulométrie glénohumérale dans les instabilités récurrentes de l'épaule antérieure: étude étiopathogénique de l'un des stabilisateurs statiques par tomodensitométrie. Annales Sis San Navarra 2011; 34 (2): 175-191. Disponible sur: scielo.isciii.es

- Zamorano C, Muñoz S, Paolinelli P. Gléno-instabilité humérale: ce que le radiologue doit savoir. Rev. chil. radiol; 15 (3): 128-140. Disponible sur: scielo.conicyt.cl

- Kose O, Canbora K, Koseoglu H, Kilicoglu G, Turan A, Yuksel Y et al. Pouvons-nous utiliser la cavité glénoïde controlatérale comme référence pour la mesure de la perte osseuse de la cavité glénoïde dans l'instabilité antérieure de l'épaule?. Une analyse comparative des mesures de tomodensitométrie 3D chez des sujets sains. Int. J. Morphol. 2018; 36 (4): 1202-1205. Disponible sur: scielo.conicyt.

Personne n'a encore commenté ce post.