Contexte, accords et conséquences du contrat Dreyfus

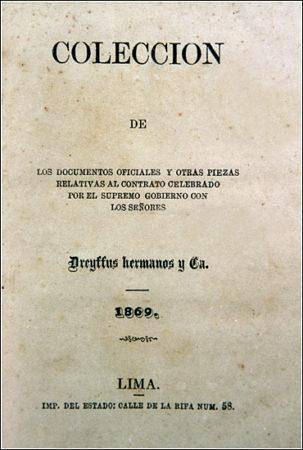

le cContrat Dreyfus Il a été signé entre l'État péruvien et la société française Casa Dreyfus & Hnos le 5 juillet 1869. Par l'accord signé à Paris, la société a promis d'acquérir deux millions de tonnes de guano des îles. Ce produit était très apprécié à l'époque pour son utilisation comme engrais.

La valeur économique de l'achat était estimée à 73 millions de soles, qu'il fallait payer en payant 700 000 soles. Par ailleurs, Dreyfus serait également en charge de couvrir l'intégralité de la dette extérieure du pays. Le Pérou traversait une période de grande faiblesse économique.

La guerre avec l'Espagne, la révolution d'Arequipa et le soulèvement de Chiclayo qui a suivi avaient laissé les caisses publiques presque sans ressources et une énorme dette extérieure. Compte tenu de cela, le président José Balta, arrivé au pouvoir en 1868, a décidé de mieux utiliser l'une de ses ressources naturelles les plus précieuses: le guano.

Pour cela, le système traditionnel de vente via des destinataires nationaux a été modifié, livrant la quasi-totalité de la production à l'entreprise française..

Index des articles

- 1. Origines

- 1.1 Le guano

- 2 accords

- 2.1 Le contrat Dreyfus

- 2.2 Principaux points

- 2.3 Modifications du contrat

- 3 conséquences

- 3.1 Infrastructures

- 3.2 Économique

- 4 Références

Antécédents

L'instabilité dont a souffert le Pérou au début de la seconde moitié du XIXe siècle a eu un effet très négatif sur l'économie. La guerre menée contre l'Espagne, qui s'est terminée en 1866, a aggravé la crise économique, car elle a forcé d'énormes dépenses militaires.

En outre, il y avait des révolutions continues et des soulèvements armés entre différentes factions cherchant à accéder au pouvoir. En octobre 1867, une révolution éclata à Arequipa et, plus tard, une à Chiclayo sous le commandement de José Balta.

Ce dernier réussit et Balta, après le déclenchement d'une élection, fut nommé président le 2 août 1868. Le nouveau gouvernement se retrouva avec des comptes d'État totalement ruinés..

Guano

Le guano, avec une forte demande étrangère pour ses propriétés fertilisantes, était le produit qui avait soutenu l'économie nationale depuis les années 1950. Les ventes à l'étranger impliquaient une grande quantité de devises, mais le système de commercialisation était assez médiocre.

La structure créée pour l'exploitation commerciale de ce produit était basée sur un système de consignation. L'État a signé des accords avec les soi-disant destinataires, qui ont fait le travail d'intermédiaires avec les clients finaux en échange d'une commission.

Cependant, à de nombreuses reprises, les destinataires n’ont pas remis les montants convenus à l’État ou, s’ils le faisaient, ils étaient très en retard. En outre, ils ont été accusés de nombreuses irrégularités dans le processus de vente, car ils essayaient d'obtenir le maximum de profit possible même si leurs pratiques étaient illégales ou abusives..

Malgré le dysfonctionnement du système, le gouvernement n'a pas pu le changer; en partie parce que, compte tenu de la crise économique, il a dû emprunter aux destinataires eux-mêmes, se liant à eux. Pour couronner le tout, les intérêts qu'ils réclamaient pour chaque prêt étaient extrêmement élevés.

Balta, un nouveau venu à la présidence, a décidé de changer la donne, même s'il devait prendre des mesures drastiques.

les accords

Pour tenter d'alléger la grave situation financière, Balta a nommé Nicolás de Piérola, un jeune homme politique âgé de 30 ans seulement, comme ministre. Il convient de noter que personne d'autre ne voulait assumer la tâche, car on prévoyait que des décisions très impopulaires devraient être prises..

Le nouveau ministre a tenu les destinataires responsables des problèmes liés à la vente de guano. Devant l'apparition des engrais chimiques, ces intermédiaires s'étaient consacrés à la spéculation sur les expéditions de guano, en essayant d'obtenir des profits plus élevés et sans respecter leurs obligations envers l'État..

Le moyen de le résoudre était de retirer la concession pour commercialiser le produit auprès des destinataires et de trouver une autre entreprise pour s'en occuper..

Le contrat Dreyfus

Afin de négocier le nouveau système de vente de guano, Piérola avait auparavant demandé l'autorisation du Congrès. Son idée était de pouvoir négocier directement les conditions de commercialisation, sans les destinataires impliqués..

Une fois son projet approuvé, il a envoyé plusieurs représentants en Europe pour trouver une entreprise intéressée.

La proposition gagnante est celle de Dreyfus & Hnos, une entreprise française. Le 5 juillet 1869, le contrat est signé à Paris et le 17 août, il reçoit la confirmation du gouvernement péruvien..

Sujets principaux

Les principaux points de l'accord entre l'État péruvien et la Casa Dreyfus Hnos étaient les suivants:

1- L'entreprise achèterait un volume de deux millions de tonnes de guano à la fin des contrats avec les destinataires.

2- Avant cela, Dreyfus payait en avance 2,4 millions de soles en deux mensualités.

3- Le paiement mensuel à l'État péruvien serait de 700 mille soles et se terminerait en mars 1871.

4- L'entreprise a promis de couvrir la dette extérieure péruvienne, 5 millions de soles par an.

5- Dans le contrat, les intérêts et les primes ont été établis. La société a obtenu l'exclusivité du commerce du guano pour Maurice, l'Europe et leurs colonies.

6- Le prix de vente à Dreyfus a été établi à 36,5 soles la tonne, supérieur à ce que les destinataires ont payé.

Modifications du contrat

Dans les années à venir, le contrat a subi plusieurs modifications. Ainsi, en 1872, les mensualités furent réduites des avances et commissions que Dreyfus avait versées à l'Etat. Le nouvel accord signé prévoyait que l'entreprise paierait une mensualité de 500 000 soles pendant un an et de 200 000 seulement l'année suivante..

En 1873, le gouvernement a convenu avec la société de suspendre le paiement d'un million de livres de dette extérieure, les obligations ayant déjà été remboursées. La livraison de 2 millions de livres a également été convenue pour pouvoir faire face aux travaux ferroviaires que l'Etat effectuait.

Les dernières modifications ont eu lieu en 1875, lorsque le gouvernement a retrouvé le droit de vendre du guano à partir de novembre 1876.

Conséquences

Les premières conséquences du contrat Dreyfus ont été vues dès la signature. Au Pérou, l'accord a déclenché un débat intense sur la question de savoir s'il était bénéfique ou non pour le pays. Les premiers à se plaindre étaient, évidemment, les destinataires qui avaient perdu l'exclusivité dans la vente de guano.

Ils ont tenté d'annuler le contrat par voie judiciaire, de sorte que la commercialisation du produit soit entre les mains des nationaux. Au début, la Cour suprême était d'accord avec leur position, mais le gouvernement a ignoré la sentence et a déclaré la légalité de ce qui avait été signé..

Infrastructures

La principale destination de l'argent payé par Dreyfus était la construction d'infrastructures; spécifiquement, au développement du chemin de fer dans le pays. Ainsi, sur les 90 kilomètres de chemin de fer que le Pérou possédait à cette époque, il a été franchi en un peu plus d'une décennie à 10 fois plus..

Cependant, les travaux étaient plus chers que prévu et le gouvernement s'est vite rendu compte que ce qui était stipulé dans le contrat ne suffisait pas à les payer. Compte tenu de cela, il a demandé deux prêts à la même maison Dreyfus pour une valeur de près de 135 millions de soles..

Le résultat final a été désastreux pour l'économie péruvienne. Le chemin de fer s'est avéré moins rentable que les dirigeants l'avaient espéré et, une fois entré en service, il n'a pas couvert les frais encourus. De nombreuses lignes ont dû être abandonnées à moitié construites. La dette publique a augmenté de manière incontrôlable, conduisant à la faillite.

Économique

En 1872, les chiffres économiques péruviens montraient que l'État était en faillite. Le déficit public était de 9 millions de soles et la construction du chemin de fer avait porté la dette extérieure à 35 millions de livres..

Pour aggraver les choses, les ventes de guano ont chuté de 50% en raison de l'apparition d'engrais chimiques, laissant le Pérou sans l'une de ses principales sources de revenus..

D'un autre côté, les prêts qui avaient été demandés pour le chemin de fer équivalaient à pratiquement toutes les mensualités que Dreyfus devait payer, il n'y avait donc aucun moyen de réduire la dette en utilisant cet argent..

Lorsque la Maison Dreyfus a annoncé qu'elle abandonnait l'accord en 1875, le Pérou a tenté de trouver une autre société pour la remplacer, mais sans succès. Dans ce contexte, l’État n’a pas eu d’autre choix que de déclarer faillite en 1876. Même l’exploitation du nitrate n’a pas pu résoudre les problèmes..

Sur le plan social, il y a eu une grande crise qui a touché la population en général. Le budget n'est pas suffisant pour couvrir les services minimaux, qu'ils soient éducatifs ou sanitaires. Cela a conduit à l'apparition de maladies telles que la fièvre jaune et des niveaux élevés de malnutrition.

Les références

- Journal UNO. Le contrat Dreyfus: une histoire de merde (littéralement). Obtenu à partir de diariouno.pe

- Orrego Penagos, Juan Luis. «L'ère du guano»: le contrat Dreyfus et la crise économique. Obtenu à partir de blog.pucp.edu.pe

- Du Pérou. Signature du contrat Dreyfus. Obtenu sur deperu.com

- Quiroz, Alfonso W. Corrupt Circles: Une histoire de la greffe non liée au Pérou. Récupéré de books.google.es

- Vizcarra, Catalina. Guano, engagements crédibles et remboursement de la dette souveraine au Pérou au dix-neuvième siècle. Récupéré de uvm.edu

- Revolvy. Auguste Dreyfus. Récupéré de revolvy.com

- Encyclopédie de l'histoire et de la culture latino-américaines. Industrie du guano. Récupéré de encyclopedia.com

Personne n'a encore commenté ce post.