Caractéristiques des foraminifères, classification, cycle de vie

Les foraminifères il s'agit d'un groupe de protozoaires amiboïdes, certains marins et d'autres d'eau douce. Ils sont apparus au début de l'ère primaire (Cambrien) et leurs successeurs ont peuplé les océans d'aujourd'hui. On les trouve des zones littorales (hypo ou hypersalines) au fond de l'océan, et des tropiques aux océans froids de l'Arctique et de l'Antarctique..

Sa distribution dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, il existe des espèces qui résistent à des changements de température importants et fréquents, tandis que d'autres ne pourraient pas y survivre, de sorte que la structure thermique des océans marque des différences importantes entre les associations de foraminifères..

De même, la profondeur est également un facteur déterminant dans la distribution des foraminifères en raison de son impact direct sur la pénétration de la lumière. De son côté, la pression est liée aux facteurs ci-dessus (température et profondeur), intervenant directement dans la solubilité du COdeux, ce qui influence la sécrétion de carbonate de calcium pour la formation de coquilles.

En revanche, l'énergie de l'eau dans les zones peu profondes est un élément pertinent car elle affecte le type de substrat (dur ou mou) et la distribution des nutriments..

De même, d'autres facteurs tels que la salinité, la turbidité de l'eau, le pH, la présence d'oligo-éléments et / ou de composants organiques, les courants, la vitesse de sédimentation, peuvent déterminer, au niveau local, la distribution des foraminifères.

Index des articles

- 1 Espèce connue

- 2 caractéristiques

- 2.1 Facteurs impliqués dans la taille et la morphologie des foraminifères

- 3 Taxonomie

- 4 Classement

- 4.1 Athalamée

- 4.2 Monothalamée

- 4.3 Xénophyophorée

- 4.4 Tubothalamée

- 4.5 Globothalamée

- 5 Morphologie

- 5.1 -Taille

- 5.2 -Protoplasme

- 5.3 -Squelette ou coque

- 5.4 -Types de foraminifères

- 5.5 - Pseudopodes

- 6 Cycle de vie

- 7 Lecture

- 8 Nutrition

- 9 Applications

- 9.1 Cas de Maurice

- 10 Références

Espèces connues

À l'heure actuelle, plus de 10 000 espèces sont connues, tandis que quelque 40 000 ont disparu. Certaines espèces ont le fond marin pour leur habitat, c'est-à-dire qu'elles sont des organismes benthiques, souvent elles vivent camouflées sur le sable dans le cadre de l'épifaune (épibétonique) ou elles peuvent vivre sous le sable (endobétonique). Pour cette raison, ils sont également connus sous le nom de sable vivant.

Ils peuvent également vivre sur des plantes, dans lesquelles ils se reposent comme des épiphytes et même beaucoup d'entre eux choisissent la vie sessile, c'est-à-dire qu'ils vivent attachés à un substrat tout au long de leur existence..

Alors que d'autres foraminifères vivent flottant à différentes profondeurs dans l'océan (entre 0 et 300 m), c'est-à-dire qu'ils ont une vie planctonique faisant partie du microplancton marin. Ces formes sont plus rares et moins diversifiées.

Les foraminifères planctoniques plus grands et plus complexes sont plus courants dans les environnements tropicaux et subtropicaux. Alors que dans les environnements à haute latitude, ces organismes sont généralement rares, plus petits et de formes très simples.

Caractéristiques

Une caractéristique qui ressort des foraminifères est le squelette ou la coquille, une structure qui a permis d'étudier des formes éteintes sous forme de microfossiles marins, qui se déposent au fond de la mer..

Ainsi, la coquille constitue l'élément de base pour différencier les foraminifères, et c'est la seule structure de l'organisme qui se fossilise. Ces fossiles sont très abondants dans les sédiments marins, participant également à la formation de roches sédimentaires..

Les principaux composés chimiques des coquilles sont la calcite, l'aragonite et la silice. La forme et la dimension de la chambre embryonnaire dépendent de son origine, qu'elle soit le produit d'une reproduction sexuée ou asexuée..

Au cours de leur ontogénie, les foraminifères contrôlent la croissance et la taille des chambres. Ce contrôle se fait par la longueur et la disposition des courants pseudopodes, puisque les pseudopodes sont responsables de la formation de la membrane organique qui précède la coquille minérale..

Ce processus est très important pour le maintien des processus cellulaires, car la chambre agit comme un bioréacteur.

Facteurs impliqués dans la taille et la morphologie des foraminifères

Il convient de noter que la taille et la morphologie finale qu'un foraminifère peut adopter dépend de divers facteurs, notamment:

- La forme et les dimensions de la chambre embryonnaire.

- Le nombre d'étapes de croissance jusqu'à l'âge adulte (c'est-à-dire le nombre de chambres des foraminifères).

- La forme de la chambre et ses modifications au cours de l'ontogénie.

- La disposition des caméras.

Les foraminifères plus grands ont des modèles de croissance stratégiques pour maintenir le volume de la chambre constant sans dépasser la taille optimale. Ces stratégies consistent à diviser les caméras en différents compartiments appelés cliques..

Ces cliques sont disposées de manière à assurer des fonctions de transport et de régulation entre le protoplasme à l'intérieur des chambres et l'extérieur. Autrement dit, toutes les caméras et cliques sont parfaitement interconnectées.

La disposition des chambres peut suivre un axe rectiligne ou en spirale. Cela dépendra de la position des courants pseudopodiaux et de l'emplacement de l'ouverture ou des ouvertures dans la chambre..

Taxonomie

Domaine: Eukarya

Royaume protiste

Aucun rang: Supergroupe SAR

Superphylum: Rhizaria

Phylum: Foraminifères

Classes et commandes

- Athalamea (Reticulomyxida)

- Monothalamée (Allogromiida, Astrorhizida, Komokiida)

- Xénophyophorée (Psamminida, Stannomida)

- Tubothalamée(Fusulinide, Involuté, Milliolide, Silicoloculinide, Spirillinida)

- Globothalamée(Lithoolide, Loftusiida, Schlumbergerinide, Textulariida, Trochamminide, Rotaliida, Buliminide, Globigérinide, Robertinide, Carterinide, Lagenida).

Classification

Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à clarifier, jusqu'à présent 5 classes peuvent être distinguées:

Athalamea

Voici les foraminifères qui n'ont pas de coquille ou qui sont nus.

Monothalamée

Les foraminifères bétoniques qui ont une coquille organique ou agglutinée avec une seule chambre sont inclus..

Xénophyophorée

Dans ce cas, les foraminifères sont de type gros bétonique spécialisé, multinucléés et à coquille agglutinée. Ils sont généralement détritivores ou saprophages, c'est-à-dire qu'ils tirent leur nourriture de détritus ou de matières organiques en décomposition.

Tubothalamée

Cela comprend les foraminifères bétoniques, qui ont plusieurs chambres tubulaires au moins au stade juvénile, qui peuvent être enroulées en spirale, avec une coquille agglutinée ou calcaire..

Globothalamée

Cette classification couvre à la fois les foraminifères bétoniques et planctoniques à coquilles multicouches, globulaires, agglutinées ou calcaires. Les coquilles peuvent être uniseriate, biseriate, trisérié ou trocospiralate.

Cependant, cette classification continue d'évoluer..

Morphologie

-Taille

La taille des foraminifères est normalement comprise entre 0,1 et 0,5 cm, certaines espèces mesurant entre 100 µm et 20 cm.

-Protoplasme

Les foraminifères sont formés par une masse protoplasmique qui constitue la cellule d'un foraminifère.

Le protoplasme est généralement incolore, mais peut parfois contenir de petites quantités de pigments organiques, de matières lipidiques, d'algues symbiotiques ou de composés de fer colorants..

Le protoplasme se compose d'une partie interne appelée endoplasme et de l'ectoplasme de la partie externe.

Dans l'endoplasme, il est protégé par la coquille et les organites sont distribués sous forme de vacuoles digestives, de noyau, de mitochondries, de granules, d'appareil de Golgi ou de ribosomes. C'est pourquoi on l'appelle parfois endoplasme granulaire. L'ectoplasme est transparent et les pseudopodes rétractiles partent de là..

Le protoplasme est circonscrit extérieurement par une membrane organique constituée de feuillets superposés de mucopolysaccharides.

La masse protoplasmique se dilate hors de la coquille à travers une ou plusieurs ouvertures (pores) et la recouvre à l'extérieur (protoplasme extracaméral), et c'est ainsi que se forment les pseudopodes.

-Squelette ou coquille

Les foraminifères fixent leur surface cellulaire, de façon permanente, en construisant un squelette minéral (la coquille).

La coquille est composée de chambres séparées par des septa mais en même temps, elles communiquent entre elles par des trous d'interconnexion appelés foramina, d'où le nom de foraminifères. La composition chimique du squelette ou de la coquille en fait des structures qui se fossilisent très facilement.

L'intérieur des chambres est recouvert d'une matière organique très similaire à la chitine. De plus, la coque peut avoir des ouvertures principales; il peut également avoir des pores extérieurs ou en manquer.

La coquille minérale peut être formée par un seul compartiment (foraminifères primitifs ou monothalamus), ou chambre, qui se développe en continu, ou par plusieurs chambres qui se forment par étapes successives, dans un système de croissance discontinu compliqué (foraminifères polythalamiques).

Ce dernier processus consiste à ajouter à la coque précédemment formée, et à des endroits stratégiques, un nouveau matériau squelettique.

De nombreux foraminifères sont capables de sélectionner le matériau pour former leur coquille en fonction de sa composition chimique, de sa taille ou de sa forme, car les courants pseudopodiaux marginaux qui sont en contact avec le substrat sont capables de le reconnaître..

-Types de foraminifères

Selon la forme de construction de la coque, ils peuvent être classés en trois types principaux de Foraminifères:

Agglutiné (ou sableux)

Dans ce type de coquille, les foraminifères collectent avec leurs pseudopodes une grande quantité de matière organique disponible dans l'environnement dans lequel elle vit, qui s'agglutine plus tard, comme les grains minéraux, les spicules d'éponges, les diatomées, etc..

La plupart des foraminifères agglutinés cimentent leur coquille avec du carbonate de calcium, mais si ce composé n'est pas présent dans le milieu, comme ceux qui vivent dans les zones profondes de l'océan où le calcium n'existe pas, ils peuvent le faire avec des ciments siliceux, ferrugineux et organiques. etc

Porcelaine

Dans ce cas, la coquille est formée par des aiguilles de calcite magnésienne qui sont synthétisées dans l'appareil de Golgi du foraminifère..

Ces aiguilles sont transportées et accumulées à l'étranger, et peuvent servir d'éléments de liaison de structures étrangères (Ciment) ou former directement le squelette externe. Trouvé dans les environnements hypersalins (> 35% de salinité).

Ils sont généralement non perforés, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à avoir des pseudo-pores qui ne traversent pas complètement la coque.

Hyalines

Celles-ci sont formées par la croissance de cristaux de calcite grâce à un gabarit organique, formé par un processus appelé biominéralisation (minéralisation in situ), réalisé à l'extérieur du corps protoplasmique..

Ils se caractérisent par leur transparence, en raison de la finesse de leur paroi. Ils sont également perforés où l'emplacement, la densité et le diamètre des pores sont variables selon les espèces.

-Pseudopodes

Cette structure est utilisée pour la mobilisation, la fixation aux substrats, la capture de proies et la création du squelette. Pour la rétraction et l'extension des pseudopodes, les foraminifères disposent d'un réseau sophistiqué de microtubules disposés en rangées plus ou moins parallèles.

L'extension des pseudopodes peut atteindre deux à trois fois la longueur du corps et peut même être jusqu'à 20 fois sa longueur. Cela dépendra de chaque espèce particulière.

Le type de mouvement lors du déplacement est directement lié à la forme de la coque et à la position des ouvertures (là où les pseudopodes émergent).

Mais la plupart des foraminifères se déplacent de la manière suivante: les pseudopodes s'attachent à un substrat puis poussent le reste de la cellule. En se déplaçant de cette manière, ils peuvent avancer avec une vitesse d'environ 1 à 2,5 cm / heure.

D'autre part, les pseudopodes des foraminifères sont appelés Granurreticulopodes, en raison du fait qu'à l'intérieur des pseudopodes, il y a un flux cytoplasmique bidirectionnel qui transporte des granules.

Les granulés peuvent être constitués de particules de matériaux divers, de mitochondries, de vacuoles digestives ou de déchets, de dinoflagellés symbiotiques, etc. Pour cette raison, l'un des synonymes du groupe est Granuloreticulosa.

Une autre caractéristique importante des pseudopodes est qu'ils sont généralement longs, minces, ramifiés et très abondants, formant ainsi un réseau de réticulopodes en s'empilant (anastomose).

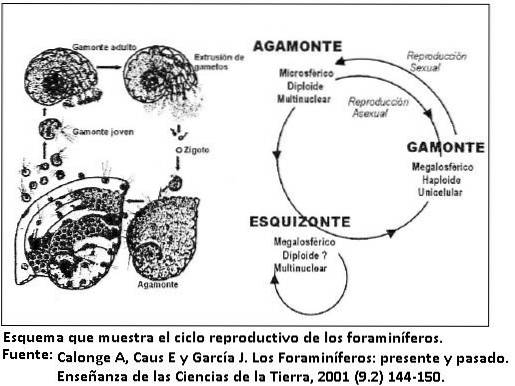

Cycle de vie

Le cycle de vie des foraminifères est généralement court, il est généralement de quelques jours ou semaines, mais dans les grandes formes, le cycle de vie peut atteindre deux ans.

La durée dépendra de la stratégie de vie adoptée par les foraminifères. Par exemple, les petites formes avec une morphologie simple développent une stratégie opportuniste courte.

Alors que les grandes formes et avec une morphologie extraordinairement complexe de la coquille développent une stratégie de vie conservatrice.

Ce dernier comportement est très rare chez les organismes unicellulaires; leur permet de maintenir une densité de population uniforme et une croissance lente.

la reproduction

La plupart des foraminifères ont deux morphologies, avec une alternance générationnelle selon le type de reproduction, sexuée ou asexuée, à l'exception des foraminifères planctoniques qui ne se reproduisent que sexuellement..

Ce changement de morphologie est appelé dimorphisme. La forme résultante de reproduction sexuée (gamogonie) est appelée gamonte, tandis que de la reproduction asexuée (schizogonie) la forme schizonte est obtenue. Les deux sont morphologiquement différents.

Certains foraminifères coordonnent le cycle de reproduction avec le cycle saisonnier, afin d'optimiser l'utilisation des ressources. Il n'est pas rare de voir plusieurs reproductions asexuées continues se produire avant qu'une génération sexuelle ne se produise sous les formes bétoniques..

Ceci explique pourquoi les formes schizontales sont plus abondantes que celles des gamontes. Le gamonte a initialement un seul noyau, puis se divise pour produire de nombreux gamètes.

Alors que le schizonte est multinucléé et après la méiose, il se fragmente pour former de nouveaux gamètes.

Nutrition

Les foraminifères se caractérisent par le fait qu'ils sont hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de matière organique.

Dans ce cas, les foraminifères se nourrissent principalement de diatomées ou de bactéries, mais d'autres espèces plus grandes se nourrissent de nématodes et de crustacés. Les proies sont piégées par leurs pseudopodes.

Ces organismes peuvent également utiliser des algues symbiotiques de différents types, tels que les algues vertes, rouges et or, ainsi que des diatomées et des dinoflagellés, et il peut même y avoir une variété très complexe de plusieurs d'entre elles chez le même individu..

D'autre part, certaines espèces de foraminifères sont kleptoplastiques, ce qui signifie que les chloroplastes d'algues ingérées font partie des foraminifères afin de continuer à remplir la fonction de photosynthèse..

Cela représente une manière alternative de produire de l'énergie pour vivre.

Applications

L'abondance dans les archives fossiles des foraminifères au cours du temps géologique, de l'évolution, de la complexité et de la taille en fait un instrument privilégié pour étudier le présent et le passé de la Terre (horloge géologique).

Par conséquent, sa grande diversité d'espèces est très utile dans les études biostratigraphiques, paléoécologiques et paléocéanographiques..

Mais cela peut également aider à prévenir les catastrophes écologiques qui peuvent affecter l'économie, car les changements dans les populations de foraminifères indiquent des changements dans l'environnement..

Par exemple, les foraminifères décortiqués sont sensibles aux changements environnementaux et réagissent rapidement aux altérations de l'environnement qui les entoure. Par conséquent, ce sont des espèces indicatrices idéales pour étudier la qualité et la santé de l'eau des récifs..

Affaire Maurice

Aussi, certains événements nous ont fait réfléchir. Tel est le cas du phénomène observé à Maurice, où une partie du sable blanc de la plage a disparu et maintenant ils doivent l'importer de Madagascar pour maintenir le flux touristique..

Et que s'est-il passé là-bas? D'où vient le sable? Pourquoi a-t-il disparu?

La réponse est la suivante:

Le sable n'est rien d'autre que l'accumulation de coquilles de carbonate de calcium de nombreux organismes, y compris les foraminifères qui sont rejetés sur le rivage. La disparition du sable était due à la diminution progressive et soutenue des producteurs de carbonates.

Cela s'est produit à la suite de la pollution des mers par l'azote et le phosphore, qui atteignent les côtes en raison de l'utilisation excessive d'engrais dans la plantation de certains produits tels que la canne à sucre..

Pour cette raison, l'étude des foraminifères dans les sciences sociales est importante pour prévenir les catastrophes environnementales, telles que celle décrite ci-dessus, qui influencent directement l'économie et la société..

Les références

- Contributeurs Wikipedia. Foraminifères [en ligne]. Wikipédia, L'encyclopédie gratuite, 2018 [date de consultation: 1er novembre 2018]. Disponible sur es.wikipedia.org.

- Calonge A, Caus E et García J. Los Foraminifers: présent et passé. Enseigner les sciences de la Terre, 2001 (9,2) 144-150.

- Hromic T. Biodiversité et écologie du microbenthos (Foraminifères: Protozoaires), entre Boca del Guafo et Golfo de Penas (43º-46º s), Chili. La science. Tecnol. 30 (1): 89-103, 2007

- Humphreys AF, Halfar J, Ingle JC et coll. Effet de la température, du pH et des nutriments de l'eau de mer sur la distribution et le caractère des foraminifères benthiques peu profonds et de faible abondance dans les Galapagos. PLoS One. 2018; 13 (9): e0202746. Publié le 12 sept. 2018 doi: 10.1371 / journal.pone.0202746

- De Vargas C, Norris R, Zaninetti L, Gibb SW, Pawlowski J.Preuve moléculaire de la spéciation cryptique dans les foraminifères planctoniques et leur relation avec les provinces océaniques. Proc Natl Acad Sci U S A. 1999; 96 (6): 2864-8.

Personne n'a encore commenté ce post.