Soleil

Quel est le soleil?

le Soleil C'est l'étoile qui constitue le centre du système solaire et celle la plus proche de la Terre, à laquelle elle fournit de l'énergie sous forme de lumière et de chaleur, donnant naissance aux saisons, au climat et aux courants océaniques de la planète. Bref, offrir les conditions primaires nécessaires à la vie.

Le Soleil est l'objet céleste le plus important pour les êtres vivants. On pense qu'il a son origine il y a environ 5 milliards d'années, à partir d'un immense nuage de matière stellaire: gaz et poussière. Ces matériaux ont commencé à s'agglutiner grâce à la force de gravité.

Très probablement, les restes de certaines supernovae y ont été comptés, des étoiles détruites par un cataclysme colossal, qui a donné naissance à une structure appelée proto-étoile..

La force de gravité a fait s'accumuler de plus en plus de matière et, avec elle, la température de la proto-étoile a également augmenté jusqu'à un point critique, environ 1 million de degrés Celsius. C'est précisément là que le réacteur nucléaire qui a donné naissance à une nouvelle étoile stable s'est enflammé: le Soleil.

En termes très généraux, le Soleil peut être considéré comme une étoile assez typique, mais avec sa masse, son rayon et certaines autres propriétés en dehors de ce qui pourrait être considéré comme la «moyenne» parmi les étoiles. Plus tard, nous verrons dans quelle catégorie le Soleil est parmi les étoiles que nous connaissons.

L'humanité a toujours été fascinée par le Soleil et a créé de nombreuses façons de l'étudier. Fondamentalement, l'observation se fait à travers des télescopes, qui pendant longtemps étaient sur Terre et sont maintenant également sur des satellites.

Grâce à la lumière, de nombreuses propriétés du Soleil sont connues, par exemple la spectroscopie nous permet de connaître sa composition, grâce au fait que chaque élément laisse une trace distinctive. Les météorites sont une autre grande source d'informations, car elles conservent la composition originale du nuage protostellaire..

Caractéristiques du soleil

Voici quelques-unes des principales caractéristiques du Soleil observées depuis la Terre:

-Le soleil est considéré comme un étoile naine jaune. Dans cette catégorie, il y a des étoiles qui ont une masse comprise entre 0,8 et 1,2 fois la masse du Soleil..

-Sa forme est pratiquement sphérique, il s'aplatit à peine légèrement aux pôles en raison de sa rotation, et de la Terre, il est considéré comme un disque, d'où il est parfois appelé comme disque solaire.

-Les éléments les plus abondants sont l'hydrogène et l'hélium.

-Mesurée à partir de la Terre, la taille angulaire du Soleil est d'environ ½ degré.

-Le rayon du Soleil est d'environ 700 000 km et est estimé à partir de sa taille angulaire. Le diamètre est donc d'environ 1400000 km, environ 109 fois celui de la Terre.

-La distance moyenne entre le Soleil et la Terre est l'unité astronomique de distance.

-Quant à sa masse, elle est obtenue à partir de l'accélération que la Terre acquiert lorsqu'elle se déplace autour du Soleil et du rayon solaire: environ 330000 fois plus grande que la Terre soit 2 x 1030 kg environ.

-Il connaît des cycles ou des périodes de grande activité, liés au magnétisme solaire. Ensuite, des taches solaires, des éruptions ou des éruptions et des éruptions de masse coronale apparaissent.

-La densité du Soleil est bien inférieure à celle de la Terre, car il s'agit d'une entité gazeuse.

-Concernant sa luminosité, qui est définie comme la quantité d'énergie rayonnée par unité de temps -puissance-, elle équivaut à 4 x10 33 ergs / s ou plus de 10 2. 3 kilowatts. À titre de comparaison, une ampoule à incandescence émet moins de 0,1 kilowatt.

-La température effective du soleil est de 6000 ºC. C'est une température moyenne, nous verrons plus tard que le noyau et la couronne sont des régions beaucoup plus chaudes que cela..

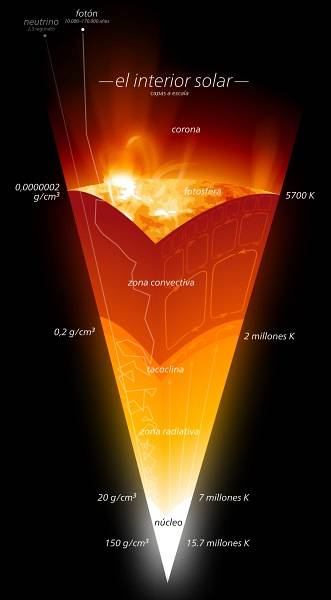

Structure du soleil

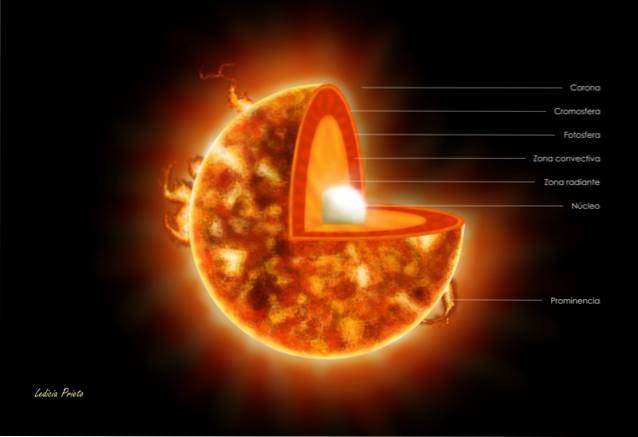

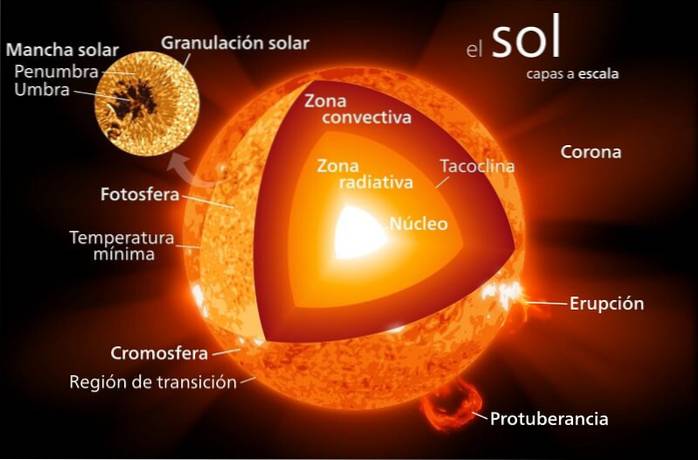

Pour faciliter son étude, la structure du Soleil est divisée en 6 couches, réparties dans des régions bien différenciées, en partant de l'intérieur:

-Le noyau solaire

-Zone radiative

-Zone de convection

-Photosphère

-Chromosphère

Cœur

Sa taille est d'environ 1/5 du rayon solaire. Là, le Soleil produit l'énergie qu'il rayonne, grâce aux températures élevées (15 millions de degrés Celsius) et aux pressions dominantes, qui en font un réacteur à fusion.

La force de gravité agit comme un stabilisateur dans ce réacteur, où se produisent des réactions dans lesquelles divers éléments chimiques sont produits. Dans le plus élémentaire, les noyaux d'hydrogène (protons) deviennent des noyaux d'hélium (particules alpha), qui sont stables dans les conditions qui prévalent à l'intérieur du noyau..

Ensuite, des éléments plus lourds sont produits, tels que le carbone et l'oxygène. Toutes ces réactions libèrent de l'énergie qui traverse l'intérieur du Soleil pour se propager dans tout le système solaire, y compris la Terre. On estime que chaque seconde, le Soleil transforme 5 millions de tonnes de masse en énergie pure.

Zone radiative

L'énergie du noyau se déplace vers l'extérieur grâce à un mécanisme de rayonnement, tel que le feu d'un feu de joie chauffe l'environnement.

Dans ce domaine, la matière est à l'état de plasma, à une température moins élevée que dans le noyau, mais qui atteint environ 5 millions de kelvin. L'énergie sous forme de photons - les paquets ou «quanta» de lumière - est transmise et réabsorbée plusieurs fois par les particules qui composent le plasma..

Le processus est lent, bien qu'en moyenne il faut environ un mois pour que les photons du noyau atteignent la surface, parfois cela peut prendre jusqu'à un million d'années pour continuer à voyager vers les zones extérieures afin que nous puissions le voir sous la forme de lumière..

Zone de convection

L'arrivée des photons de la zone radiative étant retardée, la température dans cette couche chute rapidement à 2 millions de kelvins. Le transport d'énergie se fait par convection, car la matière ici n'est pas si ionisée.

Le transport d'énergie par convection est produit par le mouvement de tourbillons de gaz à différentes températures. Ainsi, les atomes chauffés s'élèvent vers les couches les plus externes du Soleil, transportant cette énergie avec eux, mais de manière non homogène..

Photosphère

Cette "sphère de lumière" est la surface apparente de notre étoile, celle que nous voyons d'elle (vous devez toujours utiliser des filtres spéciaux pour voir directement le Soleil). C'est apparent parce que le Soleil n'est pas solide, mais est fait de plasma (un gaz très chaud, hautement ionisé), il lui manque donc une surface réelle..

La photosphère peut être visualisée à travers un télescope équipé d'un filtre. Il ressemble à des granules brillants sur un fond légèrement plus sombre, la luminosité diminuant légèrement vers les bords. Les granules sont dus aux courants de convection que nous avons mentionnés précédemment.

La photosphère est transparente dans une certaine mesure, mais alors le matériau devient si dense qu'il n'est pas possible de voir à travers.

Chromosphère

C'est la couche la plus externe de la photosphère, équivalente à l'atmosphère et avec une luminosité rougeâtre, avec une épaisseur variant entre 8 000 et 13 000 et une température entre 5 000 et 15 000 ºC. Il devient visible lors d'une éclipse solaire et produit de gigantesques tempêtes de gaz incandescentes dont la hauteur atteint des milliers de kilomètres.

couronner

C'est une couche de forme irrégulière qui s'étend sur plusieurs rayons solaires et est visible à l'œil nu. La densité de cette couche est inférieure au reste, mais elle peut atteindre des températures allant jusqu'à 2 millions de kelvin.

On ne sait pas encore pourquoi la température de cette couche est si élevée, mais en quelque sorte, elle est liée aux champs magnétiques intenses que le Soleil produit..

En dehors de la couronne, il y a une grande quantité de poussière concentrée dans le plan équatorial du soleil, qui diffuse la lumière de la photosphère, générant le soi-disant lumière zodiacale, une faible bande de lumière visible à l'œil nu après le coucher du soleil, près du point à l'horizon d'où émerge l'écliptique.

Il existe aussi des boucles qui vont de la photosphère à la couronne, formées de gaz beaucoup plus froids que les autres: ce sont les renflements solaires, visible pendant les éclipses.

Héliosphère

Une couche diffuse qui s'étend au-delà de Pluton, dans laquelle le vent solaire est produit et le champ magnétique du Soleil se manifeste.

Composition

Presque tous les éléments que nous connaissons du tableau périodique se trouvent dans le soleil. L'hélium et l'hydrogène sont les éléments les plus abondants.

D'après l'analyse du spectre solaire, on sait que la chromosphère est composée d'hydrogène, d'hélium et de calcium, tandis que le fer, le nickel, le calcium et l'argon ont été trouvés à l'état ionisé..

Bien sûr, le Soleil a changé sa composition au fil du temps et continuera de le faire à mesure qu'il utilise son approvisionnement en hydrogène et en hélium..

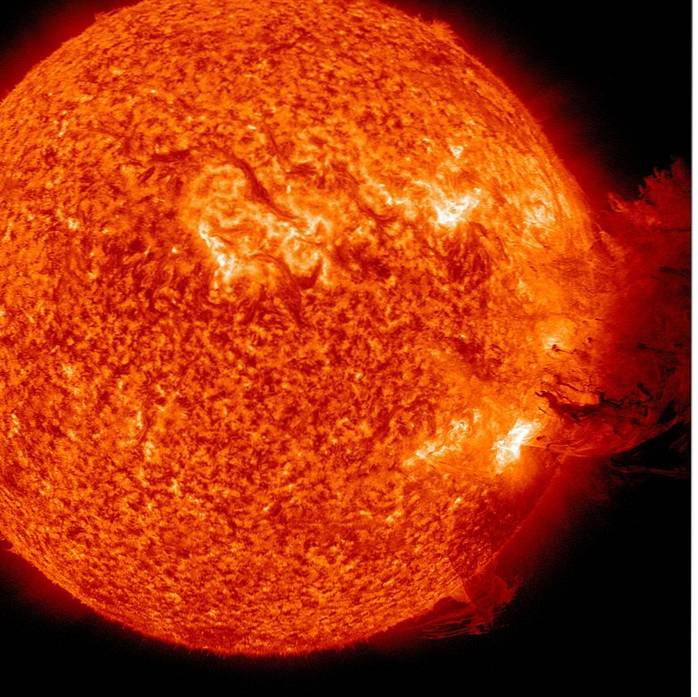

Activité solaire

De notre point de vue, le soleil semble assez calme. Mais en réalité, c'est un lieu plein d'activité, dans lequel les phénomènes se produisent à une échelle inimaginable. Toutes les perturbations qui se produisent en permanence dans le Soleil sont appelées activité solaire.

Le magnétisme joue un rôle très important dans cette activité. Parmi les principaux phénomènes qui se produisent sur le Soleil, on trouve:

Proéminences solaires

Les proéminences, saillies ou filaments sont formés dans la couronne et sont constitués de structures de gaz à haute température, qui atteignent une grande hauteur.

On les voit sur le bord du disque solaire sous la forme de structures allongées qui s'entrelacent, étant continuellement modifiées par le champ magnétique du Soleil..

Éjections de masse coronale

Comme son nom l'indique, une grande quantité de matière est éjectée à grande vitesse par le Soleil, à une vitesse d'environ 1000 km / s. C'est parce que les lignes de champ magnétique s'entrelacent les unes avec les autres et autour d'une proéminence solaire, provoquant l'échappement du matériau..

Ils durent généralement des heures, jusqu'à ce que les lignes de champ magnétique se séparent. Les éjections de masse coronale créent un grand flux de particules qui atteint la Terre après quelques jours.

Ce flux de particules interagit avec le champ magnétique terrestre et se manifeste, entre autres, sous forme d'aurores boréales et australes..

Taches solaires

Ce sont des régions de la photosphère où le champ magnétique est très intense. Ils ressemblent à des taches sombres sur le disque solaire et sont à une température plus basse que les autres. Ils apparaissent généralement dans des groupes très variables, dont la périodicité est de 11 ans: le fameux cycle solaire.

Les groupes de spots sont très dynamiques, suivant la rotation du Soleil, avec un spot plus grand qui va devant et un autre qui ferme le groupe. Les scientifiques ont tenté de prédire le nombre de spots dans chaque cycle, avec un succès relatif.

Flammes

Ils se produisent lorsque le Soleil expulse de la matière de la chromosphère et de la couronne. Ils sont vus comme un éclair de lumière qui rend certaines régions du soleil plus lumineuses.

Décès

Tant que son combustible nucléaire durera, le Soleil continuera d'exister. Notre étoile remplit à peine les conditions pour mourir dans une grande catastrophe de type supernova, car pour cela une étoile a besoin d'une masse beaucoup plus grande.

Il est donc fort probable que, à mesure que les réserves s'épuisent, le Soleil gonflera et se transformera en une géante rouge, évaporant les océans de la Terre..

Les couches du Soleil se répandront autour de lui, engloutissant la planète et formant une nébuleuse composée de gaz très lumineux, un spectacle que l'humanité pourrait apprécier, si d'ici là, elle s'est installée sur une planète lointaine..

Le reste de l'ancien Soleil qui restera à l'intérieur de la nébuleuse sera un nain blanc, très petit, de la taille de la Terre, mais beaucoup plus dense. Il refroidira très, très lentement et peut passer à ce stade environ 1 milliard d'années de plus, jusqu'à ce qu'il devienne nain noir.

Mais pour le moment, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On estime que le Soleil à cette époque a vécu moins de la moitié de sa vie et qu'il faudra entre 5 000 et 7 000 millions d'années avant le début de l'étape de la géante rouge..

Les références

- Tout sur l'espace. 2016.Tour de l'Univers. Imaginez la publication.

- Comment ça fonctionne. 2016. Livre de l'espace. Imagine Publishing.

- Oster, L. 1984. Astronomie moderne. Éditorial Reverté.

- Wikipédia. Diagramme de Hertzsprung-Russell. Récupéré de: es.wikipedia.org.

- Wikipédia. Population stellaire. Récupéré de: es.wikipedia.org.

Personne n'a encore commenté ce post.